“白德松教授告诉我‘人多的地方不要去’,叫我走自己探索的路。比如工笔画,我往往是在生宣上,先画好写意的线,以少许颜色,淡淡浅绛,用水墨做肌理,再把生纸做成熟宣,重彩破之,三矾九染,这样,既有笔墨纵横,又有重彩剔透,非常耐看。”听他的工笔画技艺,就可以想象,面前这位努力探索的国画家,有着何等的定力与静气。

其实,他早年多有工笔佳作,但随着年龄的增长、眼力的衰退,几乎倾全力于人物写意了。难怪,人们一提起张春新,脑子里就会出现,他那些笔墨恣肆、造型独特、气韵生动、线条真率的人物形象。

在收与放、动与静、取与舍、继承与创新、共性与个性间,张春新从来不偏执一端。自浙美归来,他更笃定自己的融合之道,在个人风格的形成与蜕变中,他渐渐成为新时代中国人物画的中坚力量。

在恩师吴山明身前,他每隔一两年都会去拜望。吴老曾当众称赞,说“张春新是浙派人物在西部的代言人”。吴山明重病离世前,在杭州举办了师生展,西部特别邀请了他一个,并为他买好了来回的机票。追忆起来,春新觉得,这是恩师对自己莫大的期盼、肯定和奖励。

吴山明教授师生作品展合影(2019)

同样,当另一恩师、浙派人物画大家刘国辉的儿子,亲切叫他师兄时,张春新也有种莫名的感动。他隐隐觉得,有一种力量,在催他奋发,永不停息。

其实,了解张春新的人都知道,他身上真有股少见的韧劲和静气。他很少参加社会活动,他与外界打交道的主要方式,是不时弄出一大堆画来,或者发表一篇论文,出版一部专著。

每隔5年,他入选全国美展的消息,又会见诸报端。自1984年以来,他已连续参加8届美展,这在整个中国美术界,都是天花板级的存在。谈到如此骄人的纪录,张春新没有想象中的得意,相反,他用到了“痛苦”这个词。的确,全国美展,一届比一届难,一届比一届要求高,四十年如一日地奋进、突破,想想都很累。

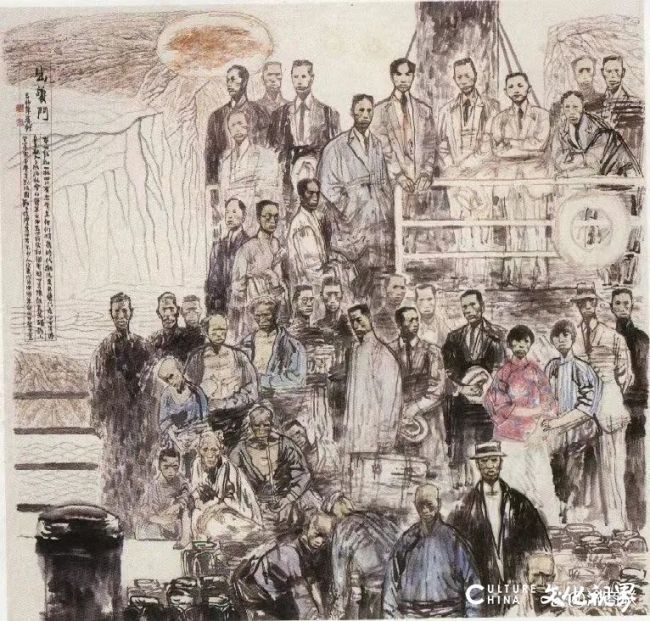

但他真的是,痛并快乐着。他冲击全国美展,主要靠的是那些气势宏伟、构思巧妙、感染力强的主题画,比如《出夔门》《江山清风》《走出大山》《邹容》等。

《出夔门》179X190cm(1999)