杭州一年,让张春新受益终生。他深深地感到,也许同属于长江流域的原因,川渝国画受浙美影响很深,但相对于杭州,川渝国画界普遍缺乏一种静气。同时,浙江美院讲究传承和共性,而川美更讲究创新和个性。老师们让他做的,就是静下来,先深研传统,再图创新。

在这里,他研读画论,临摹古画,每每至深夜。他还常常早起,拿一个馒头,就去大运河边写生。夏去秋来,河上的薄雾,像极了宣纸上的氤氲,往来船只,径直从水面来到他的笔下,再缓缓向前。擅长速写的他,在感性与理性之间,对国画中的线,有了“一线生机”的感悟。

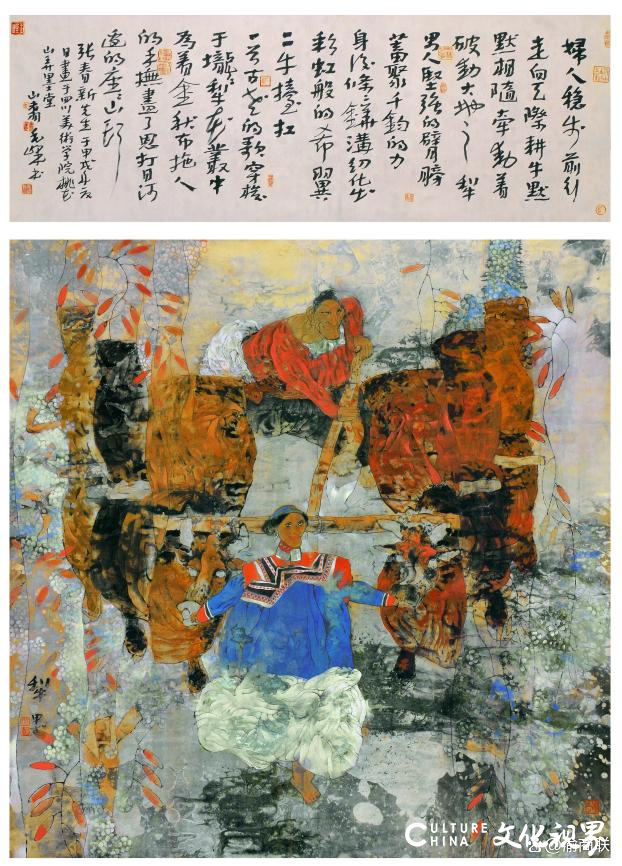

《犁》150x180cm(1994)

“我最喜欢两个人物画大师,明代的陈老莲和清末民初的任伯年。陈老莲悟道于汉画像砖,讲究外形的整体感、线条的排列美和装饰性,用线讲究‘收’,线条之韵在于蓄力待发,每根线都在法度的收敛之中,古朴、内敛、生动,于传统信息中透出文人画的包浆味。而任伯年精于速写和写生,线条之趣在于‘放’,线条穿插于自己的性情之中,传神、奔放,有时线条随着激情冲出造型之外,形成气场氛围,具有极强的情绪感染力。”他如数家珍地说着,忽然,张春新停住了,望着窗外,仿佛正沉浸在两位大师的教诲中。

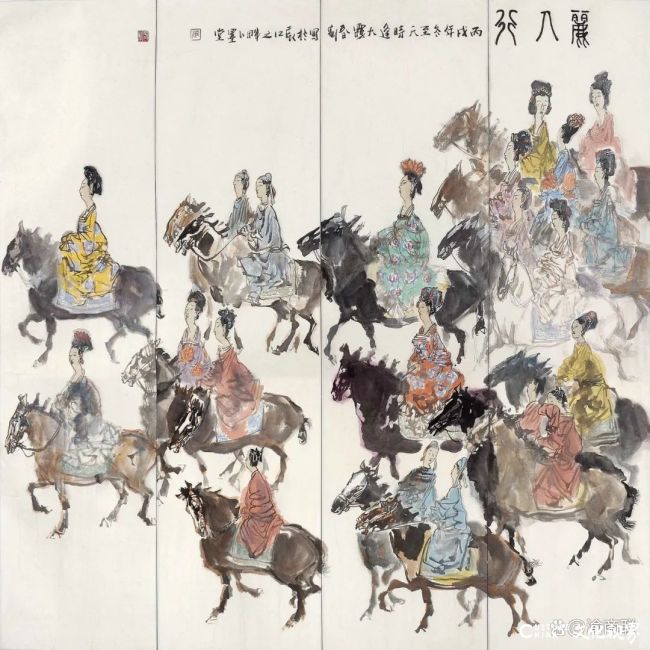

《丽人行》140x140cm(2006)

两位大师,各臻其美。年轻的张春新,难以割舍,便兼收并蓄,一收一放,为我所用,最后形成自己的线条美。陈老莲的《华山五老图》,他画了三张,第一张忠实临摹,第二张求神似,第三张就有自己的构思了。如此这般的训练,他进行了许多。

回忆起来,吴山明、刘国辉等恩师,都反复强调一点,尊重传统、尊重生活,同时又鼓励创新。“艺术之所以存在,在于不同。”这句话,是诗,是箴言,深深刻入张春新的心里,也成为他一生为艺的标尺。

那一年,张春新在浙江美院画了一大批画,回到川美,办了个展。观者无不大惊:此去一年,张老师对笔墨的追求和认识,就到了一个全新的境界!

一幅仿敦煌风格的《击鞠图》,一半做于浙美,一半做于归来后的川美,色彩古朴,人物丰腴,轻裘肥马,翩翩欲飞。这幅表现王公贵胄娱乐生活的重彩工笔画,充分体现了,张春新出古为新的绘画技法和艺术追求。

《击鞠图》150cm×180cm(1991)