⽩橡⽊,2024

致谢艺术家

“范勃:预言的寓言”和美术馆展览现场©和美术馆

范勃的艺术创作经历了从绘画到装置、影像及综合材料的媒介拓展,他创作的特点与核心是始终保持着对社会现实的敏锐观照。从疫情期间至今,他的作品与现实之间有着明显的关联性。

这个展览是一个关于文明、文化的思考。对于“我们该如何来看待今天的变化”这个问题需要从更高的层面来理解,而不是停留在社会现实的表面。人类发生了什么?为什么会发生这些?今天的文明存在什么样的问题?范勃以文明反思为母题,通过艺术史经典符号的截取与重构,以一个很好的切入角度,构建出超越表层现实的文化追问;其中又包含着他对艺术本身的无限热爱、眷恋和向往。他不仅是用这些支离破碎的形象、符号去象征、质疑和颠覆,也以此来表达他对艺术的爱惜和维护,激励自己更进一步地进行创造。

(文/吕澎,著名策展人)

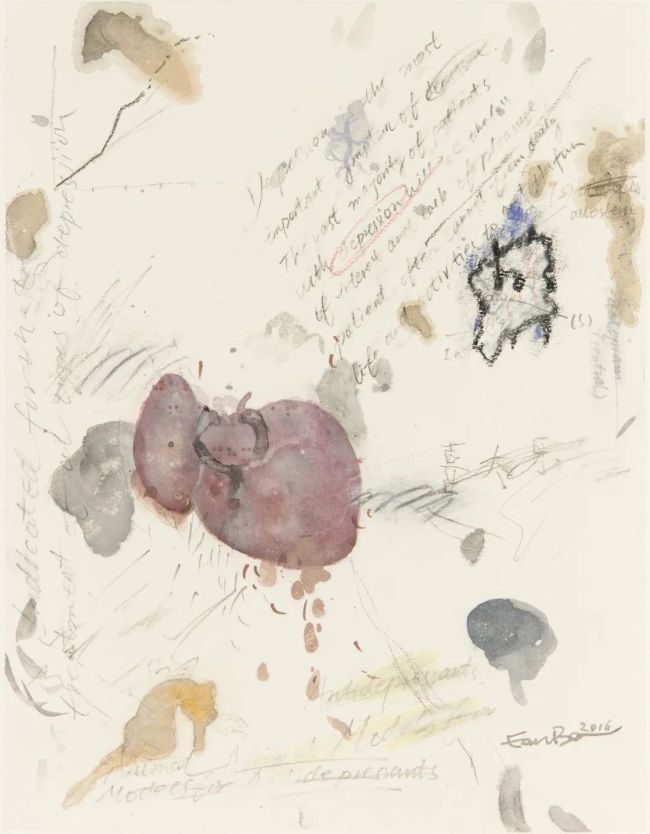

《姿态》之一

《姿态》之二

布面综合材料,270×180cm,2024

“范勃:预言的寓言”和美术馆展览现场©和美术馆

作为知名艺术家和教育家,范勃近年从油画创作转向了跨媒体艺术探索。此次展览就是一个很好的证明,其综合运用了雕塑、影像、绘画、装置等多种媒介,不仅以方法论作为创新核心,而且将神话符号与现代科技符号相并置,于是也形成了对人类文明发展的深度反思。

在我看来,展厅二楼的希腊爱奥尼立柱的软塌象征了传统价值体系的崩塌,同时暗含了重建新型文明秩序的诉求。而绘画区域则突破传统写实框架,由于很好地融合了图像与文字,进而形成了类似文人画的复合性表达,这也拓展了架上艺术的叙事维度。

作为美术学院院长,范勃以自身的跨媒介实践为艺术教育提供了新的范式,并打通了传统绘画与当代影像、装置等多媒介相融的通道,这既展现了个体创作边界的突破,更预示了未来艺术发展的新路径。其立足本土文化基因、融合科技与人文创作理念的做法,为当代艺术教育提供了重要启示。

在艺术史的历史长河中,架上绘画长期占据了主流,但在当代多元媒介的冲击下,其承载观念的能力面临着挑战。范勃的实践印证了这种转型的必然性。事实上,他的架上作品很好地突破了平面限制,即通过文字介入而形成观念的叠加;另外,他还将雕塑语言与医疗科技符号并置,结果也构建起了传统造型与当代技术的对话,值得同行借鉴。

人类艺术的发展史其实就是媒体不断扩展的历史,比如在新石器时代用的是石器、在青铜时代用的是铜器,如此类推,再到水墨、油画,以及当今数字时代的科技媒介,我们发现,艺术始终是在物质载体的拓展中实现精神表达边界的突破。而在借助不同的媒介表达艺术观念方面,范勃做得非常好。

(文/鲁虹,合美术馆执行馆长,著名策展人)

《切⽚20》