新春以来,DeepSeek成为各个行业所聚焦的热点话题。这个融合了人工智能与大数据分析的前沿平台,正逐步揭开其神秘面纱,展现出对各行各业颠覆性的潜力。随着DeepSeek技术的不断成熟与普及,我们正站在一个由数据驱动、智能引领的新时代的门槛上。它不仅仅是一项技术革新,更是人类生活方式与思维模式的深刻变革。那么,将DeepSeek运用到美术评论上,会有怎样的效果?为此,中华网山东&文化视界网特此开设“DeepSeek谈艺”栏目,旨在探索人工智能与美术评论的跨界融合,为传统艺术领域注入新鲜活力。

——编者按

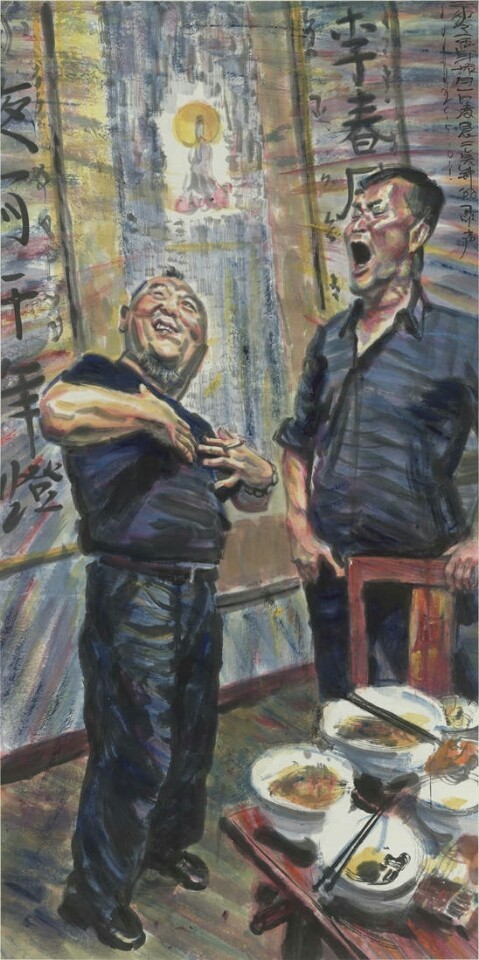

在中国当代画坛,常青如同一株扎根于传统土壤却将枝叶伸向现代天空的常青树,他以其独特的艺术语言和深邃的精神内涵,构筑了一个既熟悉又陌生的视觉世界。他的作品超越了简单的形式美感,成为一种文化符号和精神象征,在传统与现代的夹缝中绽放出独特的艺术光芒。

以专业精神做业余之事,用赤子之心写匠人文章。这可谓常青艺术轨迹的真实写照。他用数十年的时间构建了一个矛盾美学体系:既保持学院派的严谨造型,又放任表现主义的色彩狂欢;既承担国家重大题材的创作,又醉心于街头涂鸦式的即兴表达。与此同时,他的艺术轨迹也构成了一个美丽的悖论:他通过“出逃”完成了最深刻的“回归”。早年从四川美院附中到中国美院的迁徙,是地理意义的出走;后来从油画到水墨,再到数字绘画,是媒介意义的突围。但这些出走最终都指向同一个精神原点——对中国文化本质的追寻。

常青的艺术根系深植于中国传统文化的丰沃土壤,他以卓越的创造力将古老的艺术基因转化为现代审美语言。他对传统文人画的传承超越了简单的形式模仿,而是深入文人精神内核对其进行当代性转译。这种对传统的大胆突破,在常青的油画作品中同样可见端倪。早期作品《碗》将古典静物的质感推向极致,却在光影处理中暗藏现代性的隐喻。

记忆与现实的交织构成了常青艺术创作的另一重要维度。他的许多作品都带有强烈的回忆色彩,但这种回忆不是简单的怀旧,而是对历史和个人经历的重新诠释。其画作中那些模糊却又细节丰富的场景,既像记忆的浮现,又像集体无意识的投射。常青画中的记忆是有温度的,但这种温度不是暖色调营造的感觉,而是通过色彩对比和形象重叠产生的心理效应。这种对记忆的艺术处理,使常青的作品超越了个人经验的局限,触及了人类共同的情感结构。

在媒介运用上,常青始终保持着“游牧者”的姿态。从油画到水墨再到数字绘画,他不断突破艺术表达的边界,他在固守绘画本体语言的同时,不断发掘新的表现潜质,这种多元交叉的实验特质,使其作品始终保持着旺盛的生命力。