山东

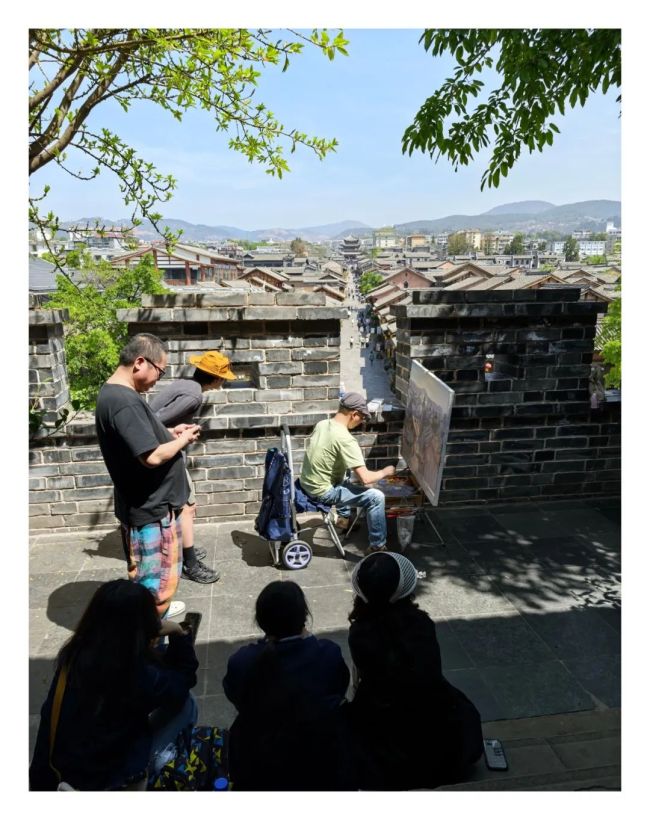

建昌是个古老的名字,现在它叫西昌。茶马古道的魂灵还盘踞在仿古飞檐下,恍惚间还能听见马帮的铜铃。

四月初,紫荆肆意妄为,用粉紫填满了西昌的大街小巷。高大的蓝花楹还是凋零的光棍,据说在叶子全部掉光之后,枝头就会开满成堆的蓝紫色,像云一样,像梦一样,飘忽在不同明度的蓝色天空。西昌的天真的好蓝,蓝得像浓烈的酒,看一眼再看一眼,外乡人啊就会醉倒在街头,所以我在西昌画了多少天就醉了多少天。西昌的日头实在是毒,那是淬过火的银针,往脖颈上刺青,只有躲进黄葛树荫的刹那,整张背脊才得以安生。

梵高的鸢尾悄悄开在街角,安安静静的,它比我厉害,不怕正午的太阳。长了一百年的霸王鞭是个刺头,怒发冲冠根根向太阳,冒出的花苞像是别了花发夹。紫薇书屋的院子里真的有一树紫薇花,可惜我们来得太早,它还没有到绽放的时候。紫薇也好,蓝花楹也好,不会因为谁的祈求或者命令而早一天或迟一天开放,他们只需要按照自己的节奏发芽长大,在合适的时节开花。