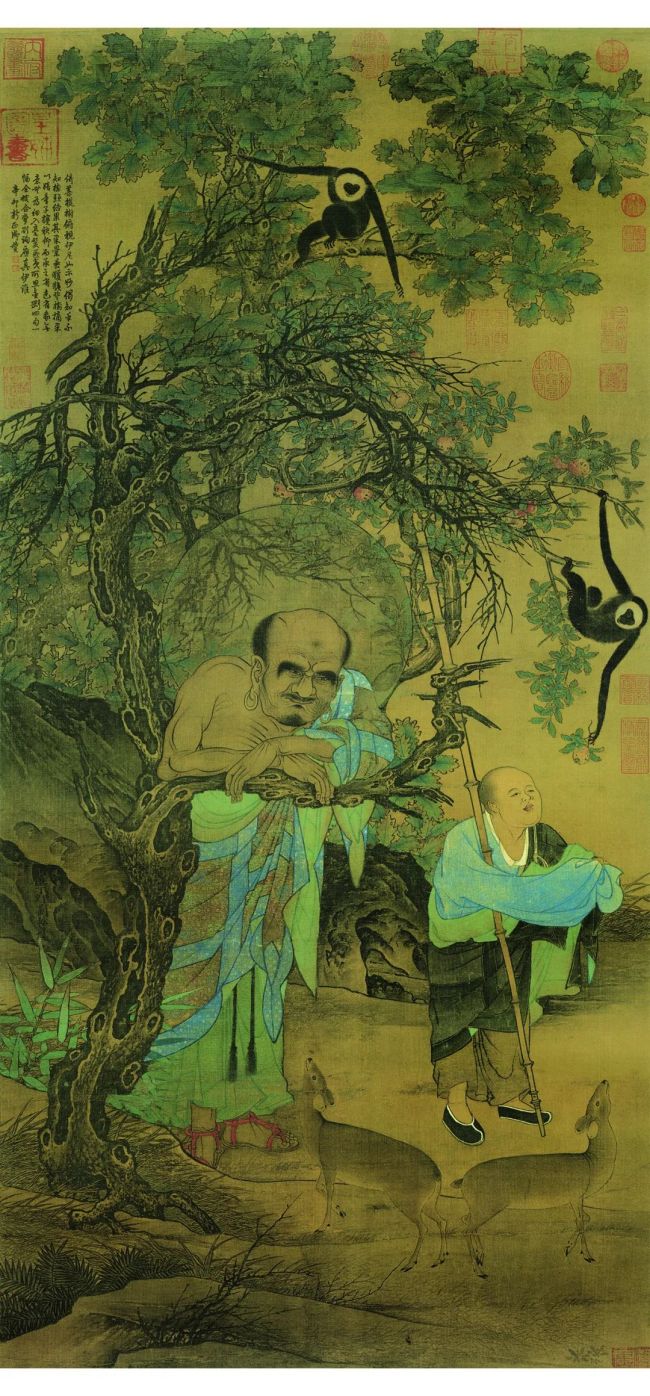

3.丹顶鹤的智慧化身

丹顶鹤的盘旋姿态为画面注入了动态韵律。在中国文化中,鹤象征着长寿与高洁,尤其是丹顶鹤的盘旋与鹿形成“鹿鹤同春”的经典组合,进一步强化长寿康宁的祈愿。丹顶鹤盘旋于“鹿的回望处”,再次形成了空间上的呼应关系。这种构图让人想起《楚辞》中“鸾鸟凤凰,日以远兮”的意境,也暗合了庄子“逍遥游”的精神追求。

鹤的飞行轨迹如同一个无形的问号,叩击着观者的心灵:生命的意义何在?归宿又在何处?是苏轼“人生如梦,一尊还酹江月”的慨叹,还是李清照“雁字回时,月满西楼”的思念?好像都能在这鹤影中得到回响。

《周易》中把鹤列为“鸣鹤在阴”的君子之象;在道教传统里,鹤是“骑鹤上扬州”的仙家坐骑;在文人画体系中,鹤更成为“梅妻鹤子”的精神伴侣。鹤的飞行弧线如同张旭狂草中的一笔飞白,既有“飘如游云,矫若惊龙”的动势,又蕴含“天地与我并生,万物与我为一”的庄周美学。

鹤的螺旋上升式构图与鹿的对视,构成“地灵”(鹿)与“天瑞”(鹤)的对话。鹤影掠过的动态,可呼应苏轼《后赤壁赋》“划然长啸,草木震动”的自由气韵。而《诗经·鹤鸣》“鹤鸣于九皋”的清越,更赋予画面“声画互通”的跨媒介美感。

同时,鹤的翱翔与鹿的驻足,构成“出世”与“入世”的张力,折射出了另一种人生寓意,那就是当代知识分子的精神困境。我试图突破“岁寒三友”与“四君子”的固定程式,但求展现一种“笔墨当随时代”的创新意识。

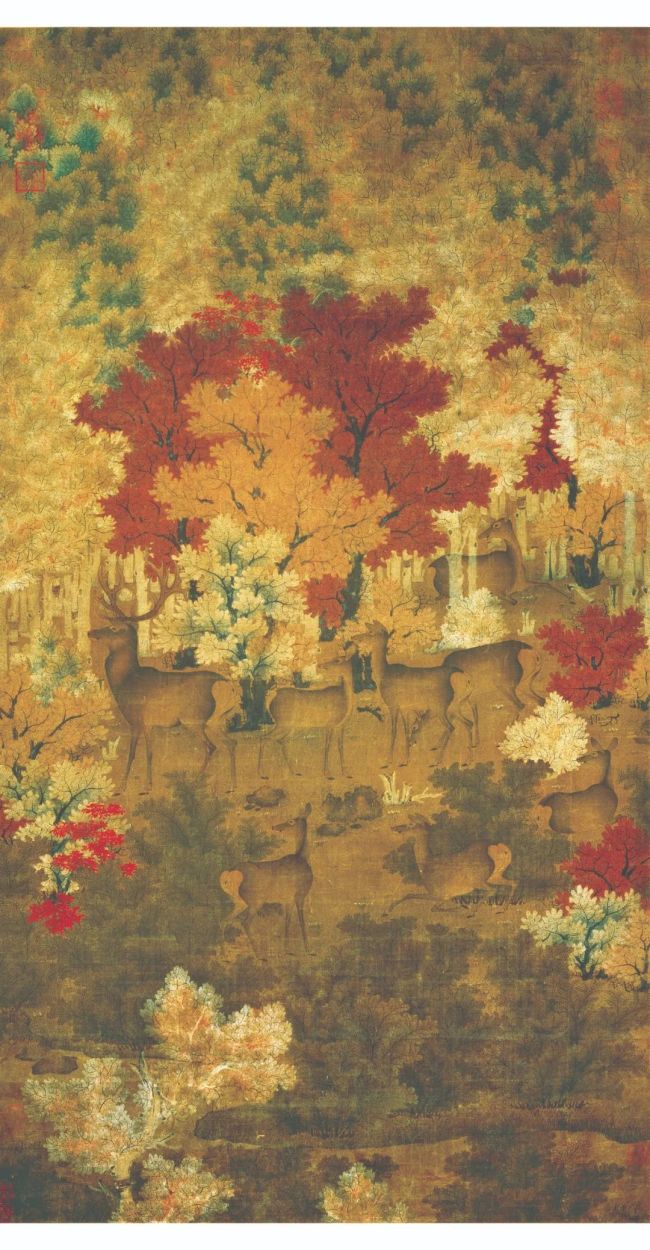

▲明八大山人画鹿

古人对鹿的解释是:鹿,善聚善散,皆体健壮,但性胆尤怯,饮水见影则奔。

作为美的象征,鹿与艺术有着不解之缘,历代壁画、绘画、雕塑中都有鹿。如汉代的骑士射鹿图,佛座上的卧鹿浮雕。内蒙古白岔河发现商代岩画,其中以鹿最多,千姿百态。

▲五代佚名丹凤呦鹿图绢本

4.弯月的灵魂所在

月亮在中国传统文化中代表阴性能量、女性智慧和潜意识领域。非常规的右上角位置象征“太阴行度”的无常性,呼应古代天文学中“月有阴晴圆缺”的自然规律。钴蓝色的月光晕染在冷色调中注入温暖,形成“阴中抱阳”的太极平衡,暗示着事物对立统一的哲学观。月光如水的漫射效果在画面中形成能量漩涡,引导观者视线自然流向丹顶鹤的飞翔轨迹。

弯月悬空、鹤影掠过的动态,与鹿的静态形成“动静相生”的循环,呼应李白“今人不见古时月,今月曾经照古人”的永恒之问。一轮“天涯共此时”的弯月,成为整幅画的灵魂所在。张若虚在《春江花月夜》中写道:“江畔何人初见月?江月何年初照人?”月光如水般流淌在鹿的脊背上,洒在翠雀花瓣间,为远山勾勒出朦胧轮廓,使丹顶鹤的羽翼泛着银光。这月光不仅是自然光源,更是精神之光,它连接着天与地、物与我、瞬间与永恒。我似乎把李商隐的“青女素娥俱耐冷,月中霜里斗婵娟”的清冷高洁,李白“举杯邀明月,对影成三人”的洒脱,都画进了这轮弯月之中。

可谓月出皎兮,照我画屏。这月光犹如王阳明的“心外无物”的良知光明,照亮了物质与精神的双重世界。我期望用手中的画笔,为匆匆行旅的人们打开一扇通向精神家园的窗口,在那里,我们可以像画中的鹿一样,在繁忙生活中停下脚步,等一等,回望自己的初心;如翠雀花一般,在适当季节绽放独特美丽;应当似那天上的明月,用清辉照亮他人;翱翔天地间的丹顶鹤,超越世俗羁绊;终将像沉默的远山,以从容姿态面对岁月流转。

▲宋刘松年画鹿绢本