在一直以来的艺术实践工作中,西北地区雄浑壮美、辽阔悠远、生生不息的自然与人文风貌始终影响着笔者的艺术创作,引导笔者找到适合西北的当代艺术话语体系。今天的世界文化交流更加广泛、更加深入、更加多元,中华优秀传统文化也在以全新的方式走向世界。对于西北文艺工作者来说,这是一个机遇和挑战并存的时代。只有以更加适合文化传承、文化创新、文化交流的语言讲述西北地域文化的核心精神,才能促进特色文化在交流中发展,在传承中进步,在融合中发扬。

今天,艺术形态的多元化给艺术工作者带来了新的启发,艺术题材不断扩张,艺术语言不断创新,艺术风格不断丰富,让优秀的传统地域文化和中华民族精神拥有更多传播的途径。在寻找和构建独特的西北美术叙事体系的过程中,笔者不断地尝试创作题材、创作形式和创作风格三者的突破创新,试图在西北文化、综合材料绘画和表现性绘画的融合中找到新的创作方向。

一、从“空间”视角反观地域文化

地域美术是地域文化的重要组成部分,从“空间”视角看,地域美术就是空间表征的一种“符号化”形式。地域美术的发展不仅是地域传统文化特征的呈现,还是人的思想变化的具体表征。而人作为美术创作的主体,思想和空间感受的变化会直接影响到美术创作中图像的生成。在笔者的艺术创作历程中,甘肃这片土地上的自然风貌、人文精神都对笔者产生了巨大的影响。从公元前138年张骞出使西域以来,甘肃河西走廊在中原与西域的经济、文化、政治交流中始终是无可替代的交通咽喉。在这样长时间的多种文化交流融合中,甘肃地区形成了独特的文化体系。这个体系包括丝绸之路上迁徙混融生成的少数民族文化,逐渐传播和衍变的佛教文化,以及甘肃地区独特的地域文化。星罗棋布的人文遗迹,丰富多样的地理形态,雄浑厚重的历史底蕴,这样的文化风貌成为西北艺术家追求的精神表达,融入了甘肃地域美术的创作语言,构成了甘肃独有的叙事体系。

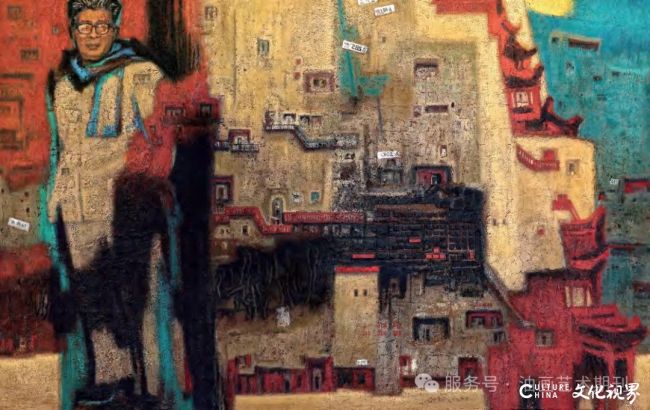

图1陈卫国一生守护油画2024年

第十四届全国美展油画进京作品

在第十四届全国美术作品展览(简称“第十四届全国美展”)进京作品《一生守护》(图1)的创作初始阶段,笔者就是以“敦煌密码”为主题进行构思和创作的,希望能在敦煌文化的保护和利用中找到深入研究创作的表述语言。在这个过程中,“数字敦煌”的概念给笔者带来了启发,也催生了一些灵感,全景化的复制可以应用在洞窟的保护上,也可以应用在艺术创作中,数字化的保护也能从全方位角度让笔者对敦煌莫高窟中蕴含的丝路文化产生共鸣。而提及敦煌的保护,常书鸿先生是一座绕不过去的丰碑,笔者反复推敲常书鸿先生的形象,借鉴了莫高窟中的佛教力士,希望将其变成一个“敦煌守护神”的形象,将先生的精神永远传承下去。在整个创作过程中,比较具有特色的是被称为“敦煌沙土黄”的颜色,笔者在以往的创作中也曾大量使用这一特殊颜色。敦煌沙土黄、砂岩红甚至黑色,是在河西走廊生活的人们最为常见的颜色,这些色块组成的黄河、山脉和西北文明,带有一种冲破画面的厚重力量。除此之外,取自敦煌壁画的青色、绿色灵动活泼,与大气磅礴的暗色相得益彰,让画面被一种富有灵韵的气息包围。赤色、青色、玄色、黄色是中国古代的正色体系,这些颜色的应用也就组成了《一生守护》的独特的中式色彩关系。此外,油画《铜奔马》(图2)、《黄河魂》(图3)、《黄河人家》(图4)等作品都是立足于甘肃地区独特的地缘文化、民族风貌而进行延伸创作的。

图2陈卫国铜奔马油画2022年