问:你的绘画启蒙来自哪里呢?

谭平:最初是来自我的母亲,她既是妇科医生,还是医学院的老师。那个时候条件艰苦,出于教学的需要,母亲自己动手画了很多教学挂图。她先用线条勾勒结构,再用红蓝铅笔分别描绘颜色,最后还要标出生理结构的名称。这些图总是铺在床上,满满的,给我留下深刻印象,也影响到我绘画道路的选择。后来,母亲在医院带回来很多作废的病例本,我就在病例本的背面开始画画。

问:1980年考入中央美院之前,就开始了正式的绘画学习吧?

谭平:12岁左右正式地跟美术老师学习,记得当老师教会我用透视的方法在平面上画出了一个立体的火柴盒时,我觉得这事可神了。那一瞬间,我看到了以往看不见的东西。

我记得,临摹画册《收租院》里面的一个雕塑照片时,老师说:这次可以忽略光影、虚实,只强调雕塑的重量。这张素描画得很黑、很结实。

视角不同,世界就不同。此后,我学会不仅通过空间虚实的概念去理解事物,还要摸它,感受它的重量与质感,这是一个新的世界,从如何观察事物,到如何感受事物。

谭平15岁时参加绘画培训班到北京参观中国美术馆,70年代

问:我们最初学画,一般都是追求“画得像”。你在1978年全国青少年科技作品展览中的获奖作品《长大我也盖大楼》,还是属于“像”的范围吗?

谭平:形象是具体的。当时开始参与一些主题性的创作。我画了一个儿童在桌子上搭积木的场景,窗外一个大吊车正在盖楼,在构思上有以小见大的意思,得到了评选专家的认可,今天看来有点做作。

问:这种思路对你后来的艺术创作有什么影响吗?

谭平:如果说影响,可能是有了个对立面。当时现实主义的创作方法,需要找典型的人和事件,找到背后的象征故事。不能仅仅画一个人往这儿一坐就完了。

而我到了美院后开始对艺术形式非常感兴趣,特别拒绝情节,拒绝背后的故事。正好是过去的对立面,不然也不会出现后来抽象的作品。没有故事、情节和象征,只是画面的结构,甚至只剩下结构了。

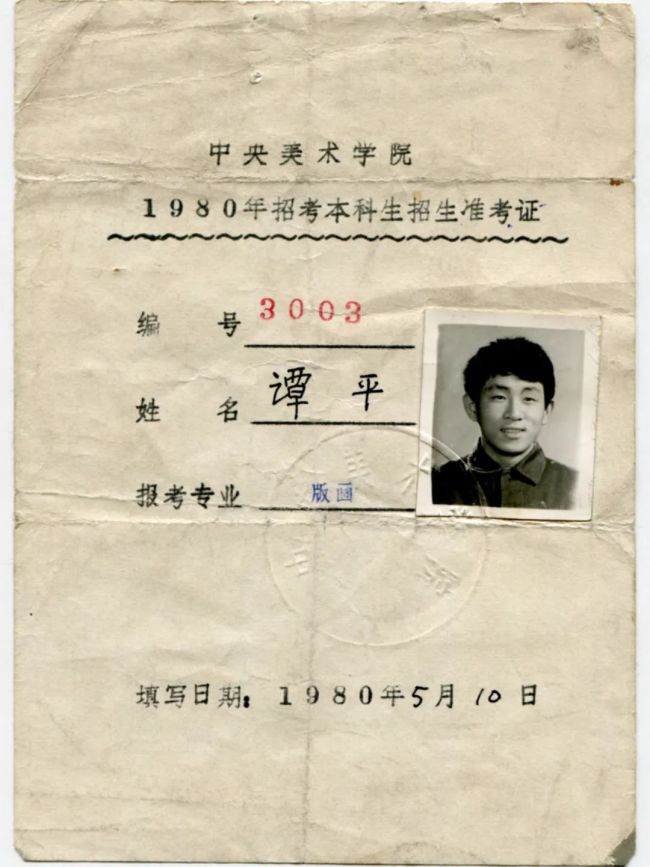

谭平的美院准考证

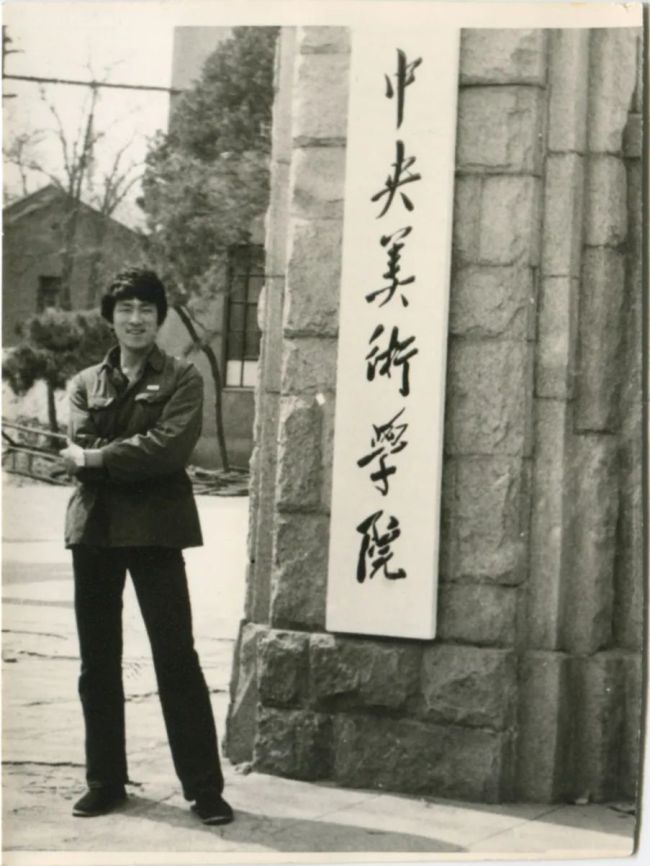

谭平在美院,80年代