从法国巴黎的卢浮宫,到莫斯科的特列季亚科夫画廊,再到韩国国立现代美术馆……中国画学会副会长、陕西省美术家协会名誉主席王西京带着自己的作品走进过很多世界级艺术殿堂。如今,他选择将自己创作的160幅画永久留在滨海城市青岛的“王西京艺术空间”,助力城市美育体系建设,供人们免费参观。

王西京作品《骊宫春韵图》

“画家的画,最终的归宿不外乎几种,或是留给后世子孙,或是通过拍卖行进入某位收藏家的书画室,或是捐赠给美术馆等一些艺术机构。”79岁高龄的王西京曾无数次考虑过这个问题,“到了我这个年龄,才会真正明白,名和利已经毫无意义。我们这一代人的成就都来自中华文化的滋养,来自这个时代和人民,我们的作品也应该回馈社会。”

公益性质的“王西京艺术空间”便由此而来。

为何不是“艺术馆”而称之为“艺术空间”?王西京解释,“‘空间’虽然是有限的,但留给每位参观者的想象和思考却可以是无限的。”他希望借这个物理意义上的个人“艺术空间”,在人们心中留下一个属于中华优秀传统文化的空间,人人都能从中感受到文化人的文化使命。

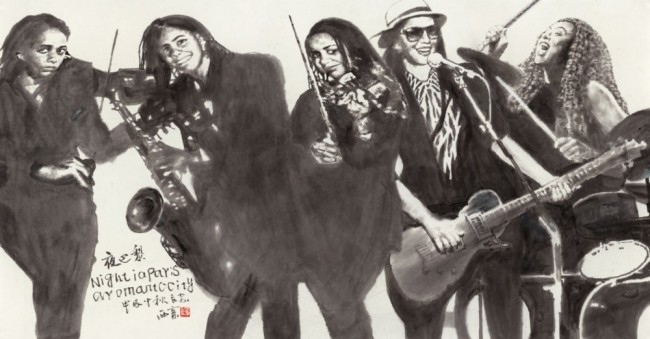

王西京作品《夜巴黎》

遇见艺术

王西京与艺术的结缘就发生在这样一个空间。

1958年,12岁的王西京走进西安的一个文化馆,一位名叫余正常的画家正在举办自己的个展。王西京被那些中国画深深吸引,每天都过去看,还临摹。

直到展览的最后一天,临近闭馆,一个穿着考究的男人走过来拍了拍他的肩膀:“你知道这个展览是谁的吗?”王西京吓了一跳:“知道,是余老师。”“我就是余正常。”那是王西京第一次见到画家。

但正是这个第一次,开启了他与中国画半个多世纪的情缘。

余正常经常让王西京去自己的画室,并将中国画的笔墨技法、画论和历史知识毫无保留地传授给他。在那个年代,学画并不容易,单是购买笔墨纸砚一项,对家境不好的王西京来说,就是一笔不小的开支。“余老师就把他自己的宣纸、笔墨给我,让我每天临摹三张《芥子园画谱》上的东西,这是他给我的作业。”回忆当时的情景,王西京至今仍历历在目。

王西京作品《竹林七贤图》