上海文联微信公众号栏目“名家示范”,最近邀请油画家殷雄为广大美术爱好者现场示范油画人物写生,并在示范现场就读者朋友、艺术爱好者们所关心的一些话题,与画家作了一次访谈。2024年,殷雄在第四届“中国美术奖”评选中以油画作品《岁月流金——夏衍和他的朋友们》获得铜奖。在访谈中他就学院教育对艺术家成长的影响、绘画艺术教育的多元发展、历史画创作的真实性及其难点、大型绘画创作与时代记录,以及他个人未来的艺术创作方向等话题分享了他的真知灼见。

热爱绘画是这代人的最大公约数

殷雄认为自己算是1960年代成长起来的艺术工作者,这代人有很明显的共性。当下很多重要的艺术家,差不多都是这个年龄层的,他们的共性之一,或者说最明显的特征就是——学画时间都很早。或许也正因为这个共同点,他们走上绘画艺术道路,可以说都是基于自身对于绘画的巨大热爱。

为什么这一代画家会特别喜欢绘画?殷雄很早就开始在创作的同时从事美术教育教学工作,带本科生,也带研究生。与他们接触之后,他发现一个很大的问题,就是现在很多孩子未必真的喜欢或者热爱绘画,他们报考美术学院往往只是为了各种各样的“热爱绘画”之外的原因,或者是家庭的寄望,或者是升学的要求……“我们这代人热爱绘画,是因为成长初期,全社会的娱乐生活非常贫乏单调,而绘画恰恰具有一种神奇的‘再现图像’功能,”殷雄说,“这对我们来说似乎可以构成一种莫大的乐趣,比如说在纸上‘还原’某个动物、‘还原’某些景物,这种将眼之所见通过手中画笔呈现于纸端的能力或者说冲动,在我们的成长经历中很早就登场了,而且大都比上学的年龄还早。”

学院训练给我最重要的养料

殷雄在考入浙江美院(后改名中国美院)之前,就已参加工作了,工作之前还读过美术中专。所以相对而言,他们这一代人进入美术院校的年纪都已经比较大了。

“我们后来从事的是这样一个具象绘画或者说写实绘画的创作,如果说没有非常严格的学院训练,我感觉几乎不太可能把专业做得很深,”殷雄说,“至今我还时常感受到,今天的很多创作成果仍然可以归功于当年的学院训练给予我们的非常基本又无可替代的东西。用最简单的话说,就是学院让我们具备了‘绘画表达’的手段。”

殷雄表示,在浙江美院学习,能接触到非常多的重要艺术家,专业学习的脉络、体系非常清晰。他在学期间求教过多位老师,离开学校后,与老师和同学都始终保持着很好的关系,原因就在于浙江美院给了他一个非常整体的对于艺术、绘画的认知,以及非常浓厚的学术氛围、一代又一代不断传承的文化基因。这是浙江美院给殷雄最重要的养料,也是支持他持续创作至今的一种内在能量。

殷雄进入浙江美院,正值1980年代,适逢国门刚刚开启,全世界的艺术思潮,从现代艺术到当代艺术的各种观念大量迅速地传入中国,殷雄也受到比较大的影响。然而从整体看,中国美术学院的教学体系是比较坚固的,仍然是以具象绘画作为教学最重要的手段。

有人说,我们可能有非常完善的教育体系,特别是在美术教育方面,很系统、很完整,甚至很严苛,但是从学院走出来的学生,在创造力和表现力上常常不够充分和精彩。

殷雄并不完全认同这样的观点。他说这些年访问了很多欧洲重要的美术机构,可以说油画艺术进入19世纪以后,像巴黎这样的地方,已经发展到了艺术的高峰,成为世界油画重镇。然而,我们所看到的,如今真正能够操持这么一种艺术手段,或者说运用这么一种材料工具进行创作的艺术家,实际上已经很少了。反而在中国,有这么一个群体还在操持这么一种非常传统的工具,或者说这么一种材料,通过绘画的手段来表达他们心中的艺术,以及他们对世界的看法。仍然拥有这种能力或者说依然坚持这种创作手段的,在中国还有一个数量可观的群体。“所以你能说这是中国美术教育的一种失败吗?或者说有过多限制吗?”殷雄说,“我觉得答案显然是否定的。”

即便“具象”,也要“多元”

殷雄认为,绘画的可能性是无限的。现在西方美术教育,更注重的是“表达”,对于艺术家个体情感的表达。但是如果我们要创作一种规范的题材、内容,比如说“历史画”,你就必须具备难度特别大的各种传统技能,才能够很好地驾驭“历史画”。

绘画有具象,也有抽象,但是还有一种无法用“具象”或“抽象”来界定的绘画,它通常是多种材料、综合性的绘画,我们没法说它是油画还是国画,或者其他什么画种,它只能用“绘画材料”来界定。

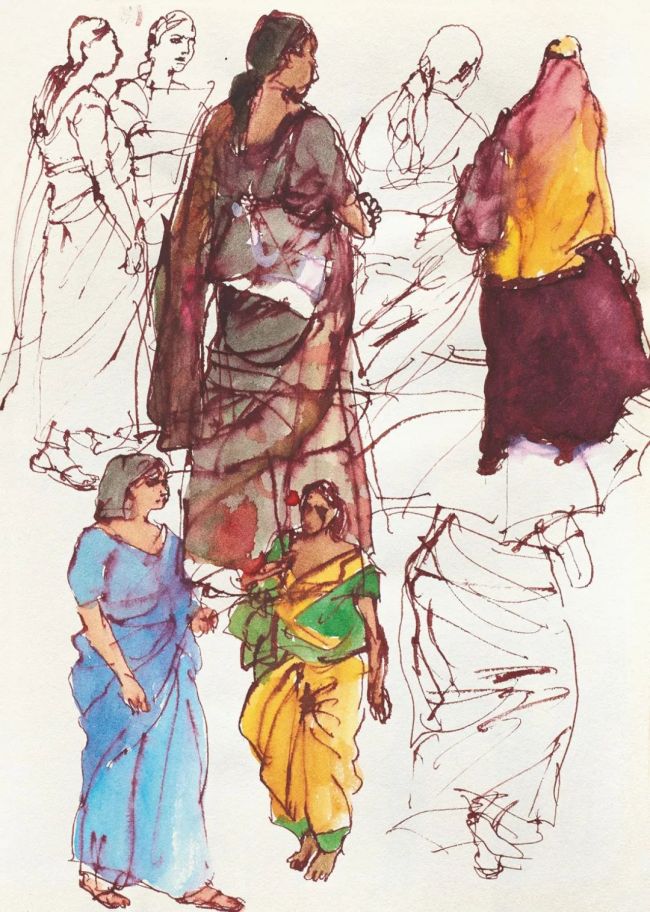

斯里兰卡速写