山东

7月20日的上午,南京玄武区傅厚岗4号的老巷里,蝉鸣层层叠叠,暑热镀得路面发亮,走在这样的路上才知“足蒸暑土气,背灼炎天光”原是如此滚烫。我推开徐悲鸿故居走马廊沿边厚重的大门,没有任何的过渡、渲染、渐变,像从奔涌的暑浪里,一脚踩进了时间的阴影。不是空调的凉,是老木、旧砖、陈年光阴渗出来的静气。布置素雅的长桌一端,毕宝祥先生正对门而坐,神情像被月光洗过一样宁静,语调平缓,侃侃而谈;长桌两侧的听众凝神端坐,敛容屏气。蝉还在巷里喊,日头还在天上烧,但在这方寸之地,时间却骤然慢了下来。

老房子里都住着一个老灵魂,更何况傅厚岗4号是一幢有故事的老房子。房子会老,傅厚岗4号不会。时光再旧,对艺术本真的指引却始终清晰、动人。

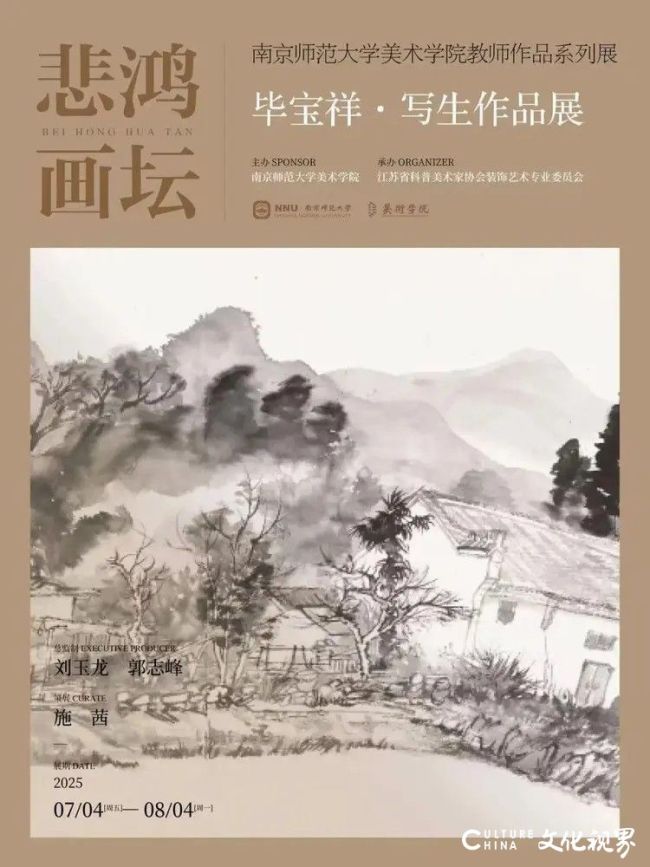

傅厚岗4号内原徐悲鸿画室“无枫堂”

1928年,从海外归来后的徐悲鸿受聘于中央大学,开始了他在南京的生活。起初,他先居于石婆婆巷内的中央大学集体宿舍,后迁居于丹凤街52号的中央大学教师宿舍内。1931年,在朋友的帮助下筹资3000大洋,得以在傅厚岗买地、盖房,1932年新居落成。这里不仅是徐悲鸿创作的天地,更是与同仁交流艺术的港湾,这所老房子见证了他在江苏时的艺术创作和美术教育历程。1987年,徐悲鸿女儿徐静斐女士将它捐赠给南京师范大学。2003年故居经全面修缮后被辟为徐悲鸿纪念馆南京馆。门旁有“江苏省徐悲鸿研究会”铭牌,由廖静文女士题写。

傅厚岗4号外景