走进位于上海陆家嘴中心地段的叁柒贰叁美术馆空间,暗色基调的展厅内聚焦的是高饱和度的黄、红、绿、蓝、紫,这是跃入眼帘的第一视觉;然后往左看才是黑,再往里走到底,是白。就是这不那么跑上来就抓人的黑与白,我认为才是主色调,也是人生的基调;而其余的色彩,都是向死而生的爱、真诚与勇气。

“色·见”是李向阳在七十二岁本命年之际交出的艺术生涯的阶段性答卷,时间跨度长达22年;最早的一件作品可以上溯至2003年“非典”,最新的作品直到开幕前一天才刚刚落地完成。展览将之称为“李向阳七十二载人生的视觉自传,更是一场以色彩解构生命、克服偏见的精神探索。”一个把职业做成信仰的人,一个大部分时间都用来服务展览、服务艺术家、管理美术馆的人,一个曾经说“不好意思办展览”“绘画只是业余爱好”的人,如今终于将自己推到聚光灯下。我也和李向阳老师说过,有作品要多分享,有展览要多做,有话也要多说,让更多的人看见、听见。所以,如今这场“色·见”展览可以说是对李向阳艺术生涯见微知著的窗口。而以七种色彩为题眼所共构的空间叙事映射的是酸甜苦辣的人生况味,也是社会百态的空间折叠。当然,艺术没有什么说一不二的公式,也没有什么一言堂的绝对答案。但是,有些事情还是要有主心骨的,这并不是一场关于真理涣散的辩论。

这里也是一个开放的空间。对于色彩,每个人都有切入点可以解读。策展人李晓峰的解读当然是一个引子,循着这条线,来来回回穿针引线,其实每个人得到的“编织物”图像是不一样的。之所以想到“开放的空间”,源自早些年李向阳在上海美术馆工作时策划并促成的第一届上海双年展的主题。可能就是从那时开始,无论是在其位谋其职的行政工作,还是自己见缝插针的自由创作,都秉持着这样的理念。

李向阳的作品其实非常精简,近十年来主攻的架上综合“非相”系列便是如条形码般抽象不可见——虽然他总说这些线无意义,但我们或许需要转换一下格式或者媒介才能读取隐藏信息。这就有点像我们小时候玩的字谜画,有时候怎么也猜不透,有时候就恰好都通了。而我始终认为好的艺术作品与字谜画相似之处就在于它们所隐藏的东西通过某种方式得到了体现,而通过体现又将自身隐藏了起来。

但完全地隐藏又将艺术作品锁在一个封闭的空间里,审美、话语皆失去了作用和存在意义,因此,仰赖于述说和策展又是必要的,在哲学上就是审美体验,是一种内心澄明的观照。

用中国古人的话说,这就是“移情”。用色彩将作品分类、将展览设置板块,这是一种策展人的“移情”;我们作为观众从作品中读取意义、寻找共鸣,也是我们的“移情”。至于艺术家本人如何说,那得让艺术家本人说,我在这篇文章里就不说。

李向阳也是有一股现代性精神在身上的,他始终保持着审慎的思考和质疑的精神,但又是以一种相对不那么锋芒毕露的形式或话语表达出来,需要一点点深入挖掘和揣摩。中央美院的于洋教授曾评价他“璀璨而内敛,温润而透彻”,大体是到位的。这一点和他的人生经历有关,跌宕起伏、峰回路转,所以很多问题才不去纠结。早年下过乡、扛过枪、画过舞台布景、得过展览大奖、做过军政机关的小吏、进过硕博答辩的讲堂、吃过人民大会堂的国宴、啃过猫耳洞的干粮、宿过珠穆朗玛的营地、晒过地中海的太阳……直至后来进入文艺单位领导岗位,参与策划并组织了如今已成为上海城市文化名片之一的“上海双年展”和上海艺术博览会;创作了《饮水思源》《紫气东来》《跨越天际》这些具有浪漫主义精神的主题创作;在上海油画雕塑院与老中青三代艺术家相处融洽,成立了美术馆,推出了很多优质的展览……

但李向阳本身或许又是一个矛盾的人,向外向内的诉求总是不同。他是与自己较劲的人,这是一种执拗,也是一种信仰。所以这场“色·见”的七个颜色,每一个都是矛盾体。做舞美出身的人,动手能力强,对材料敏感,也对空间搭建充满着想象力。在文工团的八年有意识地积累了很多素材,有囤东西的习惯;因此李向阳总自嘲像收垃圾的。材料是中性的,平素无目的堆着,它们可能是无用之物,直到有一天,聚光灯一开,幕布一拉,它们就“活”起来了。从这一层意义上来看,不妨将“色·见”现场视为一个剧场。七种色彩就是七幕人生;每一个角色都需要观众将目光投射于上,也赋予作品各色解读。

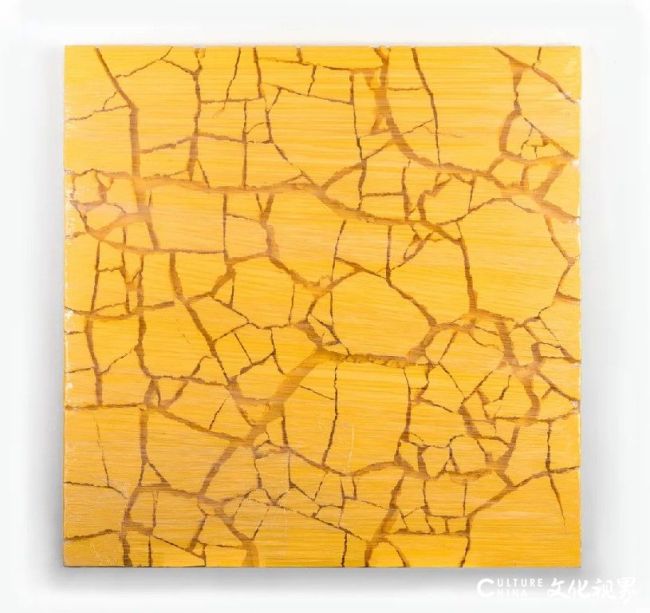

甫一走入展厅,多数人会第一眼看到黄色的墙和脚手架,地上堆着小山似的安全帽;无论是色彩的高饱和度还是作品的体量都让人无法忽视。“黄色”这一块,可以说是李向阳自身工作经历的直观体现:作为一名美术馆工作者,也是美术馆“民工”,对脚手架那是再熟悉不过。此外,脚手架也对应着改革开放以来的城乡巨变,高楼大厦拔地而起,广厦千万间;然而脚手架后方那面墙上的有一方干裂的黄土块,用保鲜膜裹得牢牢的;这方黄色其实透着艺术家的忧思:干涸的黄土与退隐的田园农耕,是在飞速发展的现代都市下被人忽视的阴影。

“红色”部分的年代感很强,也非常直观,以现成品的方式、以时间为轴回顾了“光荣时代”,包括艺术家的童年、青少年、爱情、参军、荣誉、社会身份等;总体来看,比较“样板”。李向阳表示,“红色”这块的创作之初就是想创作一条形象化展开的时间,回忆不仅是个人的荣誉,也是共和国的荣誉。当然,里面也有不少“彩蛋”,有心的观众可以找找。

“绿色”的特征也是显著的,且颇具场景感,地上有草坪,修剪得异常规整,一片绿植被网箍住,上半部分则还原了自由生长的状态。墙角还有几件园艺工具,李向阳说都是从家里拿来的。绿色这块,按策展人李晓峰的说法,代表着李向阳的自律。其实,仔细想来,这里的作品整体是一个比较怪异的组合:乍看之下都挺自然,细究之下发现似乎一切又不那么自然;引申的思考是:规训之下的文明,是秩序,是政治,也是人性。而万事万物总是矛盾,所以才能在运动中制衡发展。

“蓝色”的部分则显得抒情。是李向阳对中国传统书画在新时代如何传播、再现并走向世界的尝试。从技法上来说,可能一开始只是觉得“好玩”,有点像回到以前舞美设计时代,对什么材料都想上手试一试。也是源自一次偶然的机会,受“UV印刷”呈现出妙不可言的光亮和哑光不同肌理和质感的启发,做了现场我们看到的这件影像装置作品。灯光也是很巧妙的部分,光的游移也呼应了书法线条的舒展游走,古老的文明经由新时代的技术转译依然可以熠熠生辉。说实话,我挺希望“蓝色”板块呈现的想法在日后能得到更进一步的实践和拓展。

相比之下,“紫色”板块呈现的情绪或许较为剑拔弩张,代表了艺术家的质疑精神。农耕时代的磨盘和信息时代的电脑鼠标几乎是以“简单粗暴”的方式并置于架上画布,艺术家质问农耕文明面对算法时代将会发生什么?或者已经发生了什么?而我的想法或许是他的思考的延伸,即便如今信息看起来是唾手可得,但受困于算法和大数据,其实我们看到的很多信息是“喂”给我们的,这便是我们今时今日每一个人都无可逃离的“信息茧房”。

按颜色顺序,最后剩下的就是黑与白。

先说“白色”吧。其实白色没啥可多说的,真要说,就类似《红楼梦》那句“落了片白茫茫大地真干净”。但这样讲又有点虚无主义的味道,也不太好。我们还是往积极层面上探讨,这是一场关于疾病和区隔的议题。李向阳发挥了他平素有心搜集物料的特点,将这些原本功能性的医疗试剂物品以戏剧化的方式重组、再现,消解了其实用意义;许是幽默,许是讽刺,策展人与艺术家还特别设计了一个个玻璃罩展柜,如展示珠宝一般呈现。而后方由白色帘子组成的“迷宫”让人直观联想到医院的病房,“迷宫”的尽头是一扇门——也许意味着它永远没有尽头。想起米歇尔·福柯在《疯癫与文明》中“愚人船”章节中的一段阐述:“疯癫在文艺复兴地平线上的出现,首先可以从哥特象征主义的衰落中觉察到……哥特形式继续存留了一段时间,但是它们渐渐沉寂,不再表达什么,不再提示什么,也不再教诲什么,只剩下它们本身的超越一切语言的荒谬存在(尽管人们对它们并不陌生)。”

好了,最后是“黑色”。我想,多数人看了这组作品之后也是能感受到它的份量以及沉重。这个部分和李向阳近阶段对人生的思考有关;去年,他的母亲病逝;至此,世间再无双亲,是会彻底改变人生的很多东西和很多想法。他曾说他一直在寻找绘画中的“大关系”,我觉得,“黑色”板块应该是做到了。进展厅的第一块“黑色”画框最大,塞满了黑色垃圾袋,打包了很多生活用品,甚至还有价值不菲之物;如今,它们都已成为垃圾被丢弃。就像曾经光鲜的消费主义,转瞬即逝被舍弃,无甚高贵。后面还有几块徒留画框的“黑”,揭示的是空无;直至画框也越来越小,徒留暗影。满与空,其实是颇有禅意的对比。而也正是“黑色”这一块点出了展览的真义:即便有七彩,但基调是人生的背面和阴影。

此外,展览中每一个颜色都有对应一张“条形码”架上油画——这也是李向阳持续了十年的“非相”系列。这些水平线其实对照“色·见”里“红色”板块是形象化展开的时间,水平线是被遮蔽和模糊的时间——用李向阳的话说便是,时间扯平了一切,抚平了诸多的伤痛、不甘、委屈、遗憾、愤怒、纠结……最终望见宁静的山水、辽阔的旷野、氤氲的天地。

但生命当然来过,只是如雁过无痕。

影有现灭,月实自如。

艺术如影,相在人心。

在遮蔽与澄明之间,在升起和没落之间,好的艺术能给予一条真理的指示之路。正如20世纪出色的现代主义艺术家安塞尔·基弗所说:“艺术和宗教皆能移山——虽然两者都是幻象。”

(文/林霖,上海艺术研究中心《上海艺术评论》编辑,上海大学上海美术学院文学硕士,上海文艺评论家协会会员,写于2025年7月。来源:艺术见闻)

画家简介

李向阳,山东青岛人,1953年10月生于上海。

1996年毕业于上海大学美术学院,曾任济南军区空军政治部创作组创作员,上海美术馆执行馆长,上海油画雕塑院院长,上海当代艺术博物馆筹建办公室主任,上海视觉艺术学院美术学院院长,中国美术家协会理事,上海美术家协会副主席。现为中国油画学会理事,上海美术家协会顾问,一级美术师。