山东

深扎生活,是我一直践行的创作理念。

白山黑水间,那松软、肥沃、湿润的黑土大地,带着汗水犁过的印痕和植物根茎的气息,是我生命和艺术共同扎根的地方。北方的中国,连绵的山、奔腾的江、望不到边的林海与雪原,养育着我,也让我对这片土地爱得深沉,绘画就是我对这份情感自然流淌的表达方式。日出而作,日落而息,春种秋收,冬冷夏热,这些日复一日的生活,都

伴随宁静与热闹沉到了我的画里,每一笔都是实实在在的爱与情感。

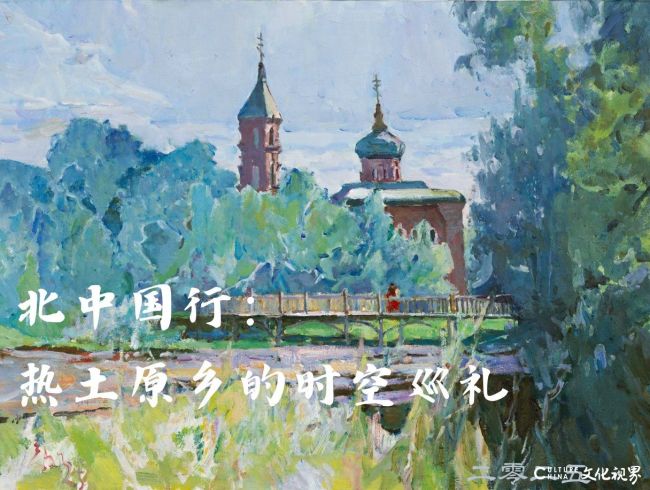

2025年夏,暑气尚浓,我再次与学生们踏上北行的旅途。这次远行的万余里足迹,为我的创作脉络刻下明晰的坐标:往东重访长春,向北追寻黑河,转南归返辉南,西行漫步阿勒泰。这趟北中国的跋涉,是用写生直面自然与生命的真实对话,正如列宁在《唯物主义和经验批判主义》中所倡导的:艺术的本质是对现实生活的反映。人的意识不仅反映客观世界,并且创造客观世界。这对我们的艺术创作而言,也就是必须以现实为原型,而非脱离生活去空想。

大地万物生息,处处皆是美的源泉,写生便是以心为笔,诚实地记录下这份时刻变化的生动。

一、东行长春:白桦的诗行与城市的和鸣

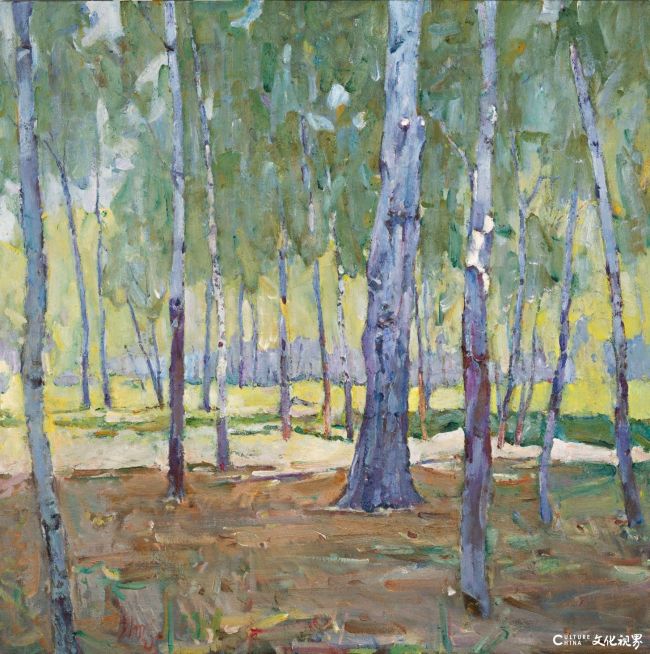

东行首站,回到长春——这座我曾求学和执教多年的城市,它的夏日气息依然熟悉。南湖岸边的白桦林,是我不变的惦念。阳光透过枝叶,在脚下铺就一片细碎而闪亮的光斑。枝干舒展,风霜刻画的纹理是岁月的留痕。这份白桦情结的根系,深扎于从家乡走来的年少岁月。在老家抗联烈士墓碑的树荫下画速写画写生,《朝阳寺》捕捉的霞光流转,《长安村》甬道泥泞中的耕种印记,《母亲家的小院》倚着《二哥家的瓜棚》的敦实——说的都是松花江边白桦林旁平常日子里安静绵长的故事。就像种子,在我后来的画里生根发芽,这些符号,成为我创作中不竭的源头。

郑光旭《盛夏之南湖白桦林》