问:当前,艺术家处在文化全球化、艺术多元化的创作环境中,您是如何看待当代艺术与中国传统文化之间的关系?

安:时代的发展,让艺术已经全球化,对于吸收各个国家艺术,给艺术家也是带来更加的便利,但本民族的文化是不能丢掉的,因为它是根,这是肯定的。这个“根”怎样随时代去发展,每个艺术家要表达的方式可能不一样。作为中国人,要表达的是中国文化,尽管你吸纳了一些西方的绘画,但你画出来的永远是中国,它的文化根基一切都融入这个里面,一个艺术家在绘画的过程中,你怎么表达肯定是脱不掉这种传统的根,就是你的画必然是中国的事情,表达的是中国题材。至于东西方艺术融合,和自己的根这块它也没有矛盾,你学了新东西自然融入进去,这种融入应该是有益的,是促进艺术发展的。

问:您认为当下的美术创作在主题、语言、观念等层面想要整体呈现出怎样的面貌和变化?

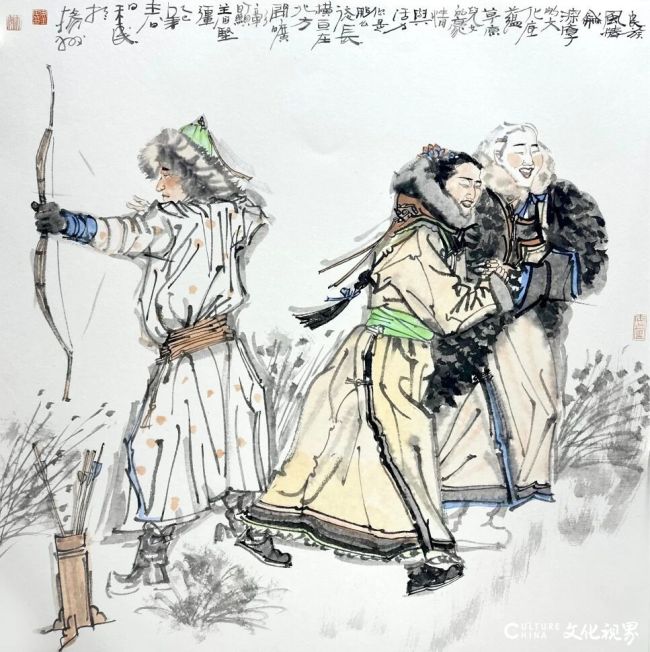

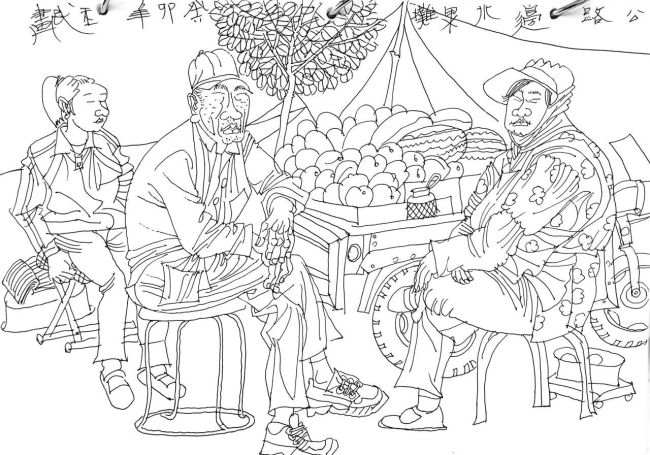

安:关于主题性创作,对于我来说,其他艺术家我不知道内心表达是什么样的。我的创作其实只要是作画都是主题性的,比如今天画的就是“扬州是个好地方”主题,是关于扬州运河文化与美好生活的主题,内容有扬州的地方风景,有扬州的地域文化。主题性创作很容易表达,只要是你画的一个人,画的一个物,画的一个神态,画的一个想表达的一个实际生活的哪个点,其实它都是一个主题。每个主题即可局部展开,也可无限放大,主题性创作无时不在。尤其对一个写实画家,他无所不在,只要他动起笔来画,他就有了主题,我作为一个蒙古人,我画蒙古族多了,这个蒙族题材就是我在一直坚持的主题性创作。

问:您的作品中流畅飘逸、浪漫抒情的一贯主调还在,而崇高博大的气象正在升腾,这样气象的作品及其内涵,在传统中国人物画并不强调,在当今中国画坛也并不多见,您是如何达到这种境界的?

安:每一个画家的意境,有的画的是博大,有的是精致,有的还是其他什么。和我AB型血型一样,我是两面的,既有很博大的东西,也有很精致的东西,我画的古代的小品,就是一匹马,那里头又涉及到情感,精致到眼睛这种表达,像马这个胖瘦的表达,很细腻。我画“内蒙古双万工程”《绿色长城图》400米长卷,就把内蒙古12个盟市给它用200米长卷给体现出来,再用200米长卷画出蒙古马的精神,所以从整体来看我也能驾驭,从微妙来看我也能驾驭,那幅万里绿色长城图完全画的就是一个宏观的场景,从内蒙古阿拉善一直到呼伦贝尔2000多公里长度。我三次写生,从感受到内心,谋划怎样去画这个草原。比如说色彩的变化,长度的变化,色彩变化就是从阿拉善那边胡杨树黄色,是个秋天,一直到2000多公里呼伦贝尔的东边,是白雪皑皑的冬天,各个蒙的那个色彩的变化,因为自然环境的变化而不同。阿拉善那边秋天胡杨树黄色金灿灿的,中间那块锡林郭勒草原非常绿,油绿油绿的,到夏天的那种感觉,那种墨绿的感觉都能拧出油来的那种感觉。乌拉盖草原、科尔沁草原这边,当太阳出来的时候,它是青绿,那种嫩绿的颜色,整个用色彩可以贯穿出来,然后到呼伦贝尔白雪皑皑冬季的草原,那种感觉透进冷色调的感觉,用蓝色、白色表达呼伦贝尔,整个宏观色彩的贯穿,就把这个草原给它融合在一起。

问:在您的作品中,线条表达一直是一个特出的特点,最近的作品中,我们看到了更多线条运用的变化和丰富,您是如何处理线条,以及为什么选择这种处理方式表达您对蒙古人形象的认识?