许江笔下的葵,是历经风雨仍挺拔的生命符号,在浓墨重彩间沉淀着对坚韧与守望的哲思;他绘的山水,融注了时代感知的精神疆域,笔墨游走间藏着对天地人文的深沉叩问。

此番集结其葵园、山水系列的绘话与诗话,既是艺术家以画笔对话自然的视觉叙事,亦是其以文字解构创作的心灵独白。本文由访谈整理,经许江审阅,让我们一起走进许江的艺术世界。

——编者按

我画葵已经有20个年头。我画春葵、秋葵、残葵、硕葵。我追访众多葵园,到过内蒙古、新疆数以万亩计的葵园,见过黄河边上一望无际的葵园,也目睹过江南海边被台风肆虐后的葵园。我们象山校园每年都种植葵,一年一季,校园成为灿烂的葵园。我放牧于葵园四季,倾听葵园的呼吸,感受葵园的呼唤,记录葵园葳蕤的苍茫气象。

为什么画葵?葵不仅仅是一种自然物种,更是精神物种。葵坚强朴素又炙热燃烧,总是以与阳光的牵连来象征天地之间的应合与超越。草木寄人心,我们中国人总有一种代代传承的依恋草木的情结。葵亦如是,葵和人等高,葵盘如面庞,我们看着葵,不仅能唤起一种自身向阳花开的感觉,还能感受到生命的况味,感受到天苍苍野茫茫的莽原气象。可以说,葵是一种温润的隐喻,它既告诉我们生命的坚韧和激情,又象征着某种群体的命运与超越。

正如我前面所讲,中国人对草木有一种特殊的情感,比如在《诗经》里,有一半以上内容是关于草木的。通过草木而推及人的状况,像“蒹葭苍苍,在水一方”“桃之夭夭,灼灼其华”。以草木喻人,以草木比德人的精神。后来绘画上将之凝练为梅兰竹菊,其实中国人画的梅兰竹菊不是写实的,而是通过比德梅兰竹菊的嘉生,把它们背后的生命内涵表达出来。文同画竹,画出了中国人对自然的理想,通过浓淡的素墨,把竹的精神风貌及其情怀描画出来。赵孟頫以降,

竹派的绘画几成中国绘画南宗的主脉。至郑板桥、金冬心、李方膺笔下,写竹如若写字,写字如若写心。墨竹成了一份纤远的缠绵,将人心与烟雨岁月维系在一起。在所有墨竹挥写的背后,在那翻飞无定的撇捺之中,都有累累风影、隐隐竹声,让人如见那曲而不绕的风节。中国人正有如是的草木寄心的传统。到了20世纪,我觉得葵比竹更能象征中国人的精神,更能比德某种群体精神,更能表达出我们这一代人的生命况味。

我画的葵主要有两大类。一类是群葵,密密麻麻、一望无际的葵园。我画过很多横的长卷的葵园,都是一片葵奔腾着涌向地平线。那荒寒大地上怀抱沧桑和希望的群葵,那与废墟交叠在一起的群葵,是我最常画的。在内蒙古,我请朋友在隆冬里留了一片葵园。冬天白雪皑皑,我们在冰天雪地里找寻了两个多小时,远远地白茫茫一片,仿佛一道墨痕,直到走近才发现是葵园。很多葵盘已经凋萎,有的葵盘上落着雪,但是这些葵依旧昂然挺立。它们要么被折断,要么就是挺立在那里,那样一种坚强和坚韧,特别令我们感动。于是我画了一批雪葵。在新疆,戈壁上种植葵,这些葵其实不高,风吹过去时,像绒毛一样浪卷。这些葵是不收割的,下一茬种植就把葵再犁到田里,这样反复10年,这片土地就被葵改造了。葵是拓荒者,它用肉身不断地祭献土壤,用根须磨砺砂石,最后把戈壁改造成田园。我也见过被台风肆虐过的葵园。12级台风呼啸而过,葵园狼藉一片,像铺在地上的群雕,记录了那个看不见的夜晚,这些微不足道的植物如何与12级台风搏斗,现场仿佛铸造了这样一处戏剧般的断垣残痕。

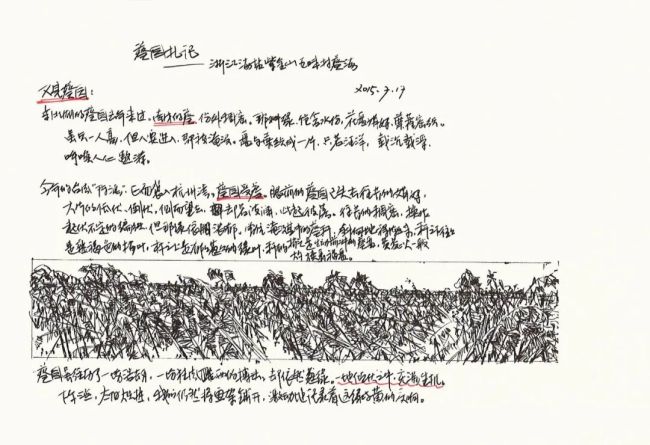

许江葵园札记(手稿)纸本2015

我经常画这种群葵。群葵还常常被固定在一个个巨大的金字塔式的架子上,几百个葵头编织在上面,让我们想到人的广场,想到人的史诗。某些微小者,当它们凝聚成一个群体的时候,便具有一种史诗般的力量。所以葵背后总有某种如风如神的叙事,我们可以去歌咏它,可以把生命投入进去之后来炼化天地万物。

我画的另一类是大葵。葵盘如山,当葵盘硕大如山的时候,人就如风如雨一样穿行其间。在这样的时刻,天与地广纳须弥,群体与个体的关系在这里得到重构。我画过很多葵头的素描,数以百计,葵头像人头,像山峦,像蜂巢,像废墟,诉说着一种沧桑,里头有生命在嗡嗡地生长,它们凝结着对于时间和岁月的刻痕。

所以,我画的主要是这样两类比较特殊的葵园。我画的葵越来越像人民的广场,我就是要用葵来展示一代中国人的肉身,用葵来代表一代中国人的精神叙事。在我的笔下,葵的大地、生长,甚至葵的颜色、用笔都成了一种中国形象、一种中国史诗、一种中国意蕴。

葵作为一种精神物种,作为一种笔下的写照,我愿意用几十年的时光来表达它,来追究它。有人看我画葵就想到了梵高的葵,但是我和梵高画葵非常不同:梵高的葵是插在花瓶里,昂首怒放,带着生命的璀璨;我的葵则都是在荒原上生长,怀抱着沧桑和理想,贯注着某种伤逝和萧然的风情,氤氲而为一种东方的恒远的情味。

我最早画葵,是在2003年到2005年之间。那时,我画了“葵园十二景”,通过葵园气象来展开一种似是而非的如宋词词牌一般的点题,借喻荒寒大地上的苍茫景象,展示中国人的历史情怀。这种借古喻今的绘画写意方式在当时还是不多见的。《安公子》其实是没有这个词牌的,我隐隐约约感觉所要表达的情绪里,有一种洒然的气象和淡淡的忧伤,正是这种忧伤而又孤高的景象。《回春堂》呈现的是绿色盎然的葵园上一种很有克制的繁荣景象;《花田错》表现葵园中花盘次第的交错;《水云间》一半是如潮的葵园,一半是如洗的云天。还有《信天游》《西风瘦》等,表现的都是一种萧然的景象,一种东方的情味。这些作品一方面带出了人对葵、对生命的普遍关注,另一方面又带出了只有中国人才具有的那种诗性关怀,把可见和不可见、个体与群体的命运联系在一起表达出来。杜撰的词牌却有某种快意破绽,披露出氤氲其中的万不得已的诗性。

我看过索菲亚·罗兰主演的一部叫《向日葵》的电影,片中女主人寻找丈夫时穿过一望无际的葵园。带她一起寻找的人告诉她:这里曾经发生过残酷的战争,双方几万士兵被掩埋在这片葵园之下。导演德·西卡用他一贯的风格,用朴素的画面在现实的残酷与心酸中展现缕缕诗情。影片以全屏的向日葵开篇,最后又以全屏的向日葵结束。在这样一种独特的天地当中,我们看不见的生命的错替,呈现出一种自然的永恒的萧然。

魏晋曹摅有“太阳移宿,葵藿倾心”的诗句。那个时候讲的葵可能不是今天的葵,但当时的诗人已经关注到了天地间的超然景象。我画的葵园当中的伤逝和远怀正蕴集着很浓的中国人独有的色彩和气象,所以葵在这里成了一种可感可视的形象,来为一代中国人写照,为中国悠远绵长、远望当归的诗心写照。

教师节时,学生送了我一捆葵。我把一半插在冷水里,另一半插在滚开的开水里。冷水里的过了两天就蔫掉了,插在开水里的,10天以后还挺立着,这就是葵独特的生命力。很多人喜欢那种很幸福的、向阳花开的葵园,我却更喜欢深秋里钢浇铁铸一般的群葵;喜欢在荒寒大地上、叶藿稀稀但仍然迎风而立的群葵;喜欢那种废墟一样昂然挺立,又举着苍茫激情的群葵。生活的母题和生命的主题融在一起,我觉得这是葵园绘画极为内在的特质。

所以,讲起葵总是有无尽的话题,而葵园的绘画,也是常画常新。

许江 葵颂 铝2018上海民生现代美术馆

铸浪成山

我担任中国美术学院院长20年。很多人问我:“在这期间,你自己最在意的是什么事?”

我最在意的是三件事。第一件,便是筹划与建设了中国美术学院的象山校园。它的建筑获得了“普利兹克建筑奖”,很多建筑专业的人都会千里迢迢专门坐车到象山去看一下,他们对象山校园的建设很感兴趣,但是他们不知道的是,其实象山校园最主要的是建筑背后的山水理想。

我建造这个校园就是要实现人的山水化理想。象山不仅是一批楼房,它更是人在山水中眺望和生长的模式。中国美术学院象山校园有很多门窗和走廊。同学们朝朝暮暮从这里走过,远望青山时,不仅看到了自己的青春,而且也看到了生命的四季,看到未来。他们在青山的深处看到一个遥远的自己、一个陌生的自己。这种情怀是象山校园的核心。所以,象山校园这种山水化的环境与苍茫气象是别的校园所无法比拟的。

前一段时间我到长兴,看到有一个地名叫作“岕”,这个字体现了中国文字的神奇之处。上面是山,下面是河,人在山水间,“岕”这个字居然这么美好,它直叙出了人的山水化的境遇。象山校园就是要让莘莘学子在可居可游的山水校园中潜化而为心灵的山水塑造。这在世界的校园当中都是独树一帜的。象山校园带着很强烈的山水情怀,并且把这种情怀变成了可望可触的望境。这是一代人的情怀,也是我做过的最自豪的事。

第二件事是我开辟了以东方艺术学为核心的学科链。我校从中国画、书法到油画、版画、综合绘画、水彩、壁画、雕塑,再到新媒体艺术等,形成了一个美术学的学科链,我强调以东方艺术学为核心。以我们的绘画为例,中国绘画源远流长,有着诸多优秀传统。这些传统是中国丰厚的画学、画史系统的根基所在。中华民族是一个在视觉上富有诗性的民族,这一点集中体现在独特的东方绘画与书法上,它们都是世界上独一无二的存在。中国的先人们很早就懂得山水之中游历、怀远、壮游、畅神的妙处,这种精神游历在西方是很晚近才出现的。像谢灵运被罢官之后,便投身于山水游历,同时撰写游记。这些伟大的游记,既记录了诗人们的游览历程,展现了他们眼中的风景,更抒发了心中的情怀。这种游观、远怀的展示,让中国的山水游记成为中国散文中极为伟大的篇章。

许江 东方葵——悬葵 布面油彩280×540厘米2016