一、引言:当代水墨艺术的困境与突破

中国当代水墨艺术在20世纪经历了从传统向现代的艰难转型,在全球化语境下,如何既保持民族文化特性,又融入国际艺术潮流正成为艺术家们面临的核心问题。

桑火尧作为中国境象主义艺术的创导者,自1998年开始探索中国水墨艺术的当代性及国际化路径,提出了“境象主义”理论框架,为中国当代水墨艺术提供了“传统基因当代转化”的可参照范式。这一理论,从理论框架、创作实践到文化定位三个维度,打破了传统水墨的边界局限与现代困境,推动其从“技法传承”转向“精神表达”的深度突破。本文将系统分析桑火尧“境象主义”理论的核心内涵及其对中国当代水墨艺术的多维影响,探讨其在全球化语境下的文化意义与价值。

二、“境象主义”理论的核心内涵与哲学基础

2.1“境象主义”的概念界定与理论来源

“境象主义”(Affective-imagoism)是桑火尧在21世纪初科技与信息发展过程中重新建构的时代艺术理论,它深入混沌,保持生发,看似抽象实则自然,既非具象、印象和意象艺术,也不是即兴的、无意识的抽象艺术。这一概念源于唐代的境象美学,以浑沌、幽淡、虚远为旨归。“境象”一词最早可追溯到唐代诗人王昌龄,他在《诗格》中提出了“境象”的概念,强调在创作中境与象的融合与互动,即“境中生象,象中见境,境象一体”。

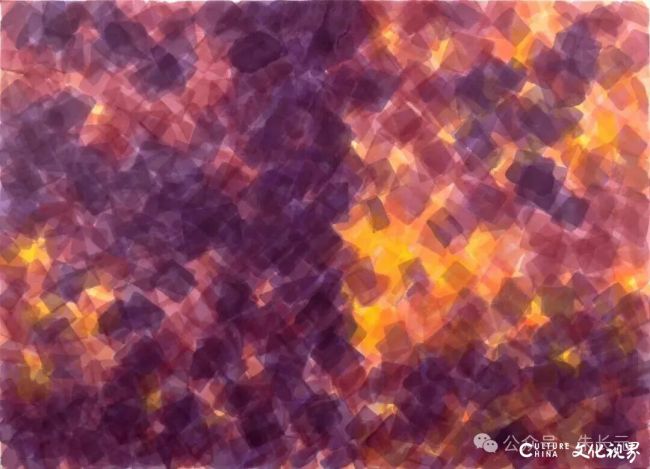

桑火尧将“境象”定义为“道境之象”,在他的理解中,“境”指向超越具体物象的形而上的精神场域,是对宇宙、生命本质的感悟;而“象”则是这种精神境界的视觉化呈现,通过符号化的方块积叠、水墨渲染与光影交织,将虚无、空灵的老庄哲学转化为可感知的视觉语言。这样的理解,既不同于传统中国画的意象主义,也区别于西方的抽象主义,形成了独特的理论体系。

2.2哲学基础与理论创新

桑火尧的“境象主义”理论建立在深厚的哲学基础之上,主要来源于三个方面:

首先,老庄哲学的混沌观与“天人合一”思想,为境象主义提供了核心哲学支撑。桑火尧将道家“大象无形”的哲学观转化为充满现代性的视觉表达,通过方块符号的积叠与水墨晕染,消解了具体物象,让观者的精神在虚空中自由穿越。这种创作理念体现了对“虚无”和“混沌”的哲学思考,试图在混沌与秩序之间构建一个形而上的精神宇宙。

其次,唐代境象美学为其提供了直接的理论来源。桑火尧将唐代的境象美学与当代艺术实践相结合,强调“境生于象外”的艺术理念,即通过对具体物象的超越,达到一种“化境”的艺术境界。这种理念与刘禹锡所说的“境生于象外”交相呼应,强调境离不开象,又绝不等同于象,而是超脱于后者之外、超脱于具体时空对应关系的“化境”。

第三,西方抽象表现主义的形式语言与精神性追求,为境象主义提供了跨文化参照。桑火尧借鉴西方抽象艺术中的“崇高”、“超越性”和“精神性”,并巧妙地融合了中国山水和书法中对“意境”的塑造。这种跨文化的理论融合,使境象主义既保持了东方哲学的底蕴,又具备了国际审美语境中的可沟通性。

在理论创新方面,桑火尧提出了“方块积叠”的方法论和“境象主义”艺术观,将传统水墨的线性笔墨转化为块面语言,通过持续的渲染与叠加,将具体物象一一屏去,理性与感性交织,形成一个可以神驰的精神宇宙空间。这种创新不仅是形式语言的变革,更是对传统水墨艺术观的重新诠释,为中国当代水墨艺术提供了新的理论框架。

三、理论层面的影响:构建当代水墨美学新框架