66cmx20cm

白描

2011年

王一飞的艺术灵变与价值

士庶皆知,造像重在传神,我却以为,传神要在写心。由此,就一位画者的真正探寻不可仰赖所谓归类、分期等业已俗套的外在尺度。王一飞兄正是那种不当被简化推演之人,相处之间,甚至很难从他的行止上,捕捉到那些仅能被粗疏的评论所频频参用的莫名辞藻。然而作为观察者,我倒更能玩味出他内心的灵变。的确,艺术本不应成为鲁莽地解决问题的工具,它真的只适合智性的领悟与启发。而一飞兄的描摹话语尽管常见机锋,但若观者愿意将这些形式词句对照当前艺术领域的发展,似乎也不难窥见个中所包蕴着的深邃意涵:当彻底投注于高效、摩登的现代社会时,我们需要像他这般的画者,用净洁、爽利的色块和线条,以柔缓甚或素朴的内蕴与修为,诠释一名不苟同于扁平化的个体的真心。这,便是他无可替代的价值。

当然,艺术家与观看者的创作及欣赏状态,又时时都在交互和变动,此处陈列的作品也只是不断推进着的绘画语汇在深化其表述过程中的一种暂时的形态。创作者不可能刻刻都在前瞻后顾、巨细靡遗地铺陈多条叙述路径,只是,评论界还总乐于将一切创作都无限引申向宏观的措辞,继而无谓且过度地抬高其间的不可知性。事实上,艺术人的创作不仅仅是社会和自我的映照,其间还有面对心灵如何吐故纳新,进而如何演绎变化的属于艺术本质属性的真切考索。但,如果希求所有的创作皆要对世界、宇宙、人生都能有新的揭示,我是觉得这是殊难达成的任务和苛责了。作为一名当代的画者,真正所要花的功夫还得是在回归艺术这个驳杂且精粹的、人之高级精神造物的本身。换言之,还是须在探寻真心的那样一个过程中使劲儿。

如此表现出来的形态又当如何呢?一飞兄的作品提供了一套在传统国画工笔人物承传上,清晰且有序的说明典例。当然,我觉得观众最操心的形式问题倒都可略略放松些,因为完美地传达内心,以及诠释人的隐秘、多姿的情愫,这是要通过持续的形式锻炼,加上一以贯之的技巧丰富来不断积累的,其内里更须直面不同层面的

“人”之种种欢欣与挑战。这些才是创作和欣赏的起点,也才是一个阶段的休止,所有的形式语言不过是在研究将之如何更理想、更精妙地实现,并得以在将来出现再次令人称羡、叫绝的新衍生。

至于讨论到眼前东、西方并置的创作策略和手法,我觉得总是有一点要注意,即在如此境遇中,画家能以怎样的姿态介入中国人的生存与发展,并同中国人的性命和日常切实连接起来。这很值得哪怕

“90后”“00后”的艺术从业者细细琢磨,而一飞兄藉此番工笔创作与山水写生系列作品,实在是给了广大知识人一种十分明晰的观察和价值指向。换言之,重点即在于创作者本身理应进行深度的思索,更能将那些看似琐屑的吉光片羽,纳入真正具备精微语义的形式构成中。

我们的周遭有着极度丰富、值得敬畏的日常资源,足可触发艺术家各色各样的创造,而面对经济的不断蓬勃,创作者、研究者更不能草率地孤立、背弃它们,因其核心即在于不同的创作手法和表述逻辑背后,人本的思路未曾有过须臾变易。由此,观众定能理解到,游目与骋怀的各类形式断非仅得宏大和夸赞一途,创作的本质乃是建立个体的、能够自证其存在的一个高级技术化过程。那么,它的成果必若顿觉后的开物而成务那般,或恋恋兮叆叇,或宕丽兮耀晔!

(文/连冕,中国美术学院博士生与博士后导师)

工笔重彩系列作品

王一飞朱日雨林昕兰

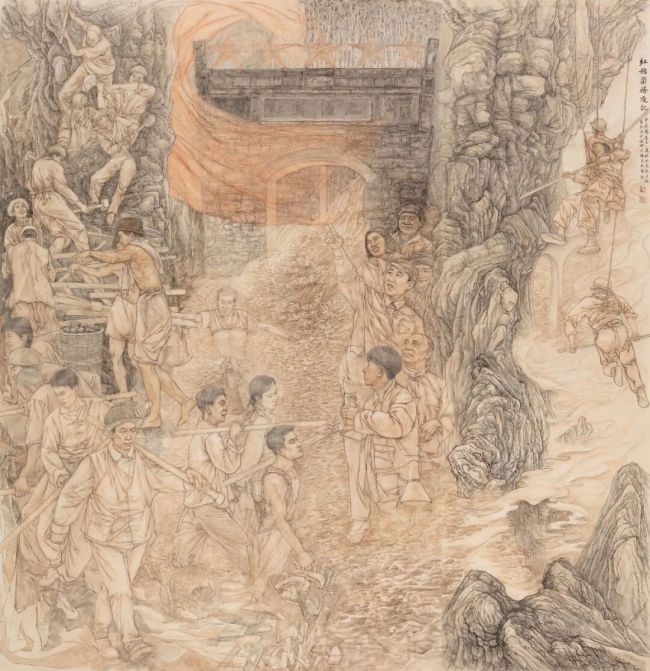

《山河新装——红旗渠修造记》

235cmx226cm

纸本重彩

2024年

《黄鹤山樵王蒙造像》

180cmx95cm

纸本重彩

2017年

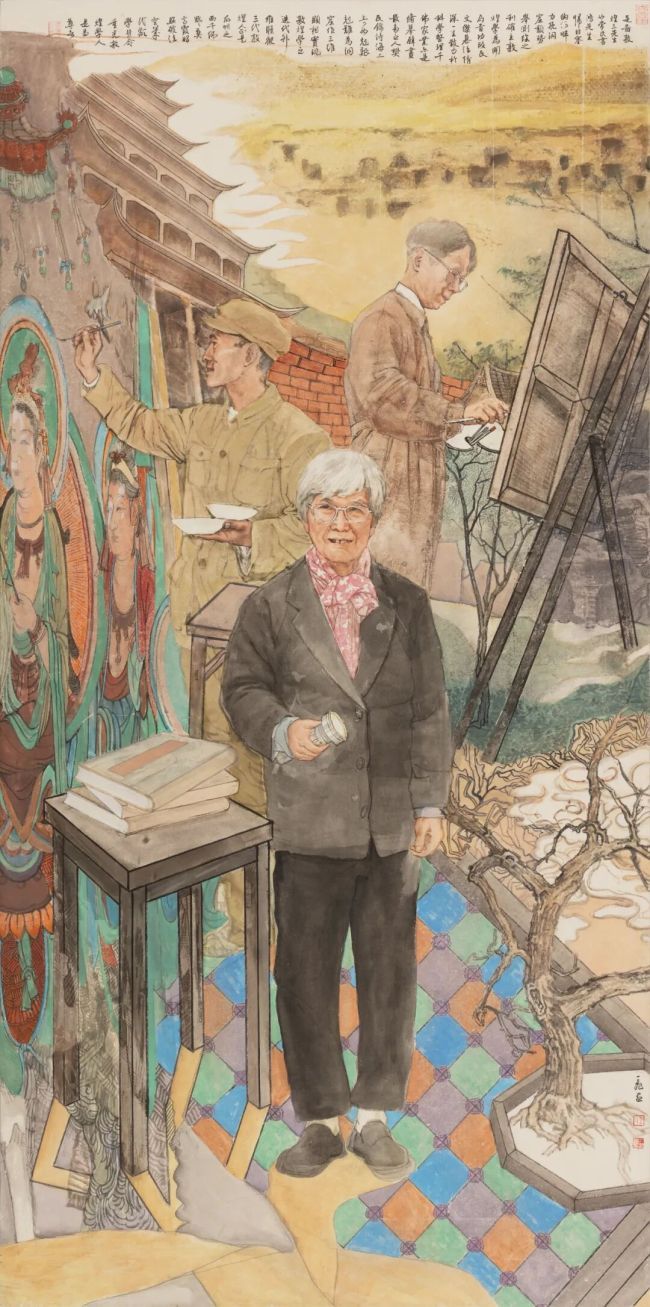

《吾心归处是敦煌》