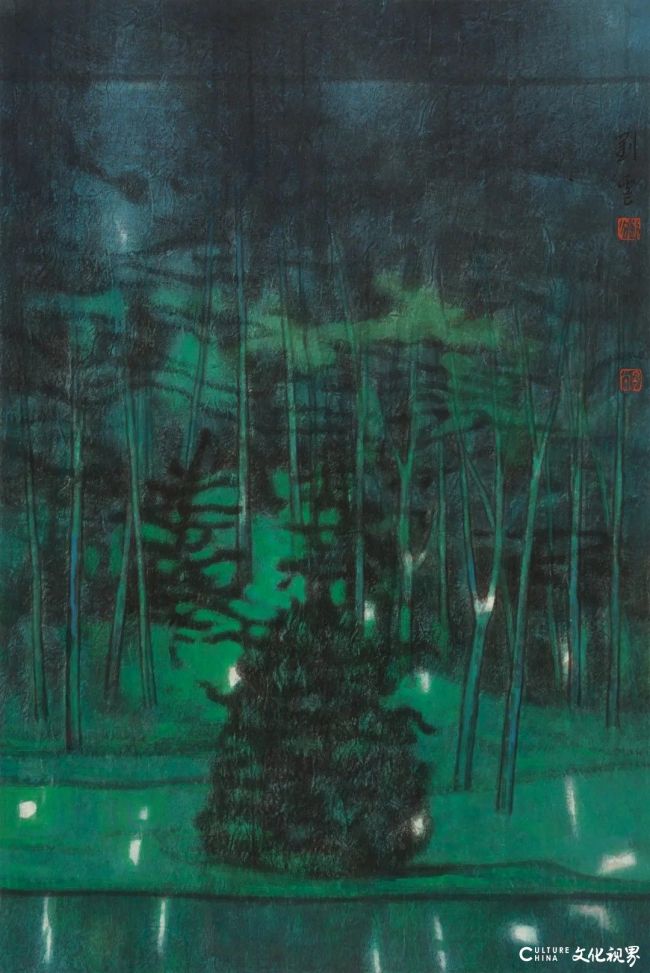

117x123cm

宣纸彩墨

2025年

树与风

蓬勃的生命能量,与释然的流动

你能看见风吗?那让万叶齐飞、水面生波、云雾流淌的无形之力,正是刘云精妙笔触下的心理势能。

但在他早期的油画里,树是更加抽象的、符号化的。抽象油画强调主观表达、形式创新与情感宣泄,正符合青年期的个体对独特性和自我认同的追求,也暗含着画家早年通过简化形式来强化个人视角的途径,通过艺术解构世界,确立自我。

同时,湖、月等元素常被视为潜意识的原型象征(荣格理论中的“阿尼玛”或“自性”),反映画家对内在世界的深度探索。

半个月亮

130cm×130cm

布面油画

1986年

中年时期转向水墨画后,仔细去看,他的画面里,极少再有孤独的、符号化树。从画家此时青翠茂盛的内心世界出发,它们总是成片地、蓬勃地生长,带着近乎野性的生命力。青绿山水作为传统水墨画的重要分支,强调秩序感、层次感与自然和谐,暗示画家进入中年后对文化传承、精神归属的追求,借助传统山水重构秩序,寻求超越与安宁。

卡尔·荣格认为,中年期的个体会从外部成就转向内在整合,追求“自性化”,通过回归传统或象征系统实现心理平衡。如果说早期抽象化可视为对现实的一种“升华”,以避免直接面对具象世界的冲突;后期则通过精细描绘自然细节,采用“理智化”机制,消化对复杂世界的焦虑。细节繁茂的树林,更象征对生命复杂性的接纳,以及内在整合期对静谧、深邃意境的向往。

画的是树,看见的却是风。在艺术疗愈中,我们常常借助象征来表达难以言状的情感。那一阵摸不着的风,正是这内在能量的可视化。一片一片叶子正欲离开枝头,簌簌起飞,像要从画纸上飞出来,也缓缓带离心中那些盘踞已久、亟待释放的部分。像洞庭湖鱼汛时节的鱼群,摇曳有序地向远方行进,力量深沉。

像风中树叶一样,顺应生命的流动,而非固执地紧抓。这是刘云“减轻重量”的精神追求。顺应自然的律动,优雅地告别,轻盈地前行。这并非放弃,而是一种深刻的释然,是允许生命如其所是地流动。

谷雨之八

70cm×46cm

纸本彩墨

2025年

光与境

有气口的心理空间,与内在的桃花源

穿透和跨越,是光的基本性质。光的脚步走过任何地方,却不被改变亮度和方向,保持原本的洁净。这种融汇的纯洁性,同样体现在刘云的创作中。

“空白”是他对光的一种巧妙处理,它们让画面在起承转合之间,充满神秘感、呼吸感和通透的层次感。

一个被物象填满的画面,如同被日程塞满的人生,令人窒息。而刘云画中那些通透、流动的“空白”,是呼吸,是气口,更是不可或缺的心理空间。光,由此穿过。

“万物皆有裂痕,那是光照进来的地方。”林间闪着的毛雨,穿透雾霭的光束,在心理视角下,正是“天地不全”的宇宙法则里,“自行圆满”的完美象征。如同在生活的重压下开辟出的喘息之机,那穿越空白的光,直接引向某种洞察与顿悟。它告诉我们,即便在生命的幽谷之中,也总有穿透黑暗的可能:生命永远留有余地,存在永远蕴含转机。

“缘溪行,忘路之远近。忽逢桃花林,夹岸数百步,中无杂树,芳草鲜美,落英缤纷。”1600年前,陶渊明为我们造了一个梦。这是东方艺术表现里一种极致的“造境”。如何“造境”,也是东方艺术家一直追求的境界。

即使是早年的油画,刘云也一直带有强烈的东方意识。他的中国画与油画一脉相承,气韵相连。

接纳的山、静观的湖、流动的风、有气口的光——共同汇聚成他所“造”之境。仿佛山不再是山,树不再是树,月亮也不再是月亮。它们都是这位湖畔诗人恣意挥就的诗,不分彼此,又互相转化,迷蒙交叠,又保持着各自的晶莹剔透。

跳脱出时间和空间的束缚,景物有了自由的灵性。它们的漂亮,既是邻家的,又是超脱的,既依附于现实,又游弋于梦境。他用线条的砖瓦、颜色的沙砾,建造了这个“理想国”,一个不受时空拘泥、独自生长在远方的“桃花源”。

更是他应对世事变迁、时移世易所构建的,内在桃花源。

这个过程,赋予了艺术家极高的“自我效能感”。外部世界或许无常且不可控,但在画纸上,他是绝对的主宰,能重建秩序,安放灵魂。更为观者带来一种深刻的启示:我们或许无法改变所有外部现实,但可以通过某种方式,去主动建构一个属于自己的意义世界,拿回生命的主动权,并学会与变化共存,在无常中建立恒常的内心结构。

秋分之三