山东

首先是“去干扰”,艺术家在日常里,总会被市场评价、技法套路、社交应酬牵着走,就像给创作套上了无形的枷锁。陈钰铭退身俗世、谢绝往来,就是主动拆掉这些枷锁,让自己只面对作品和内心,这种“信息屏蔽”能让感官和情感更敏锐,才能捕捉到山民表情里藏着的细微情绪,以“慢工出细活”对抗“速成变现”,守住了写意创作的初心。

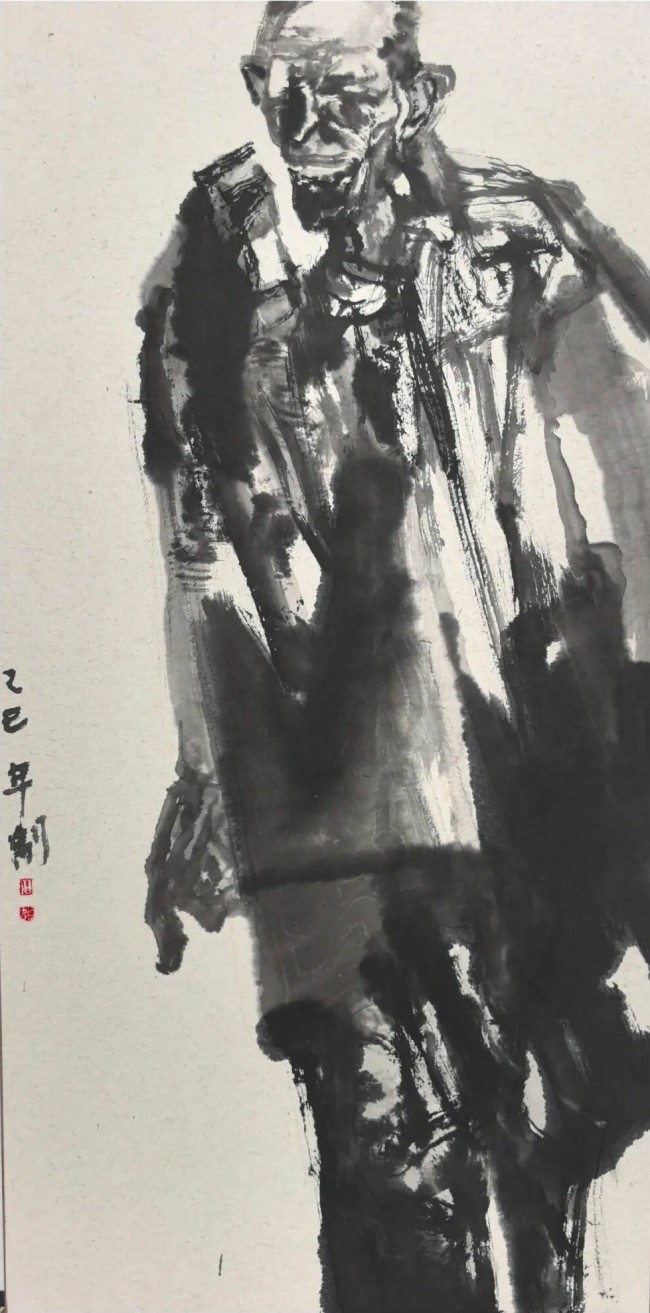

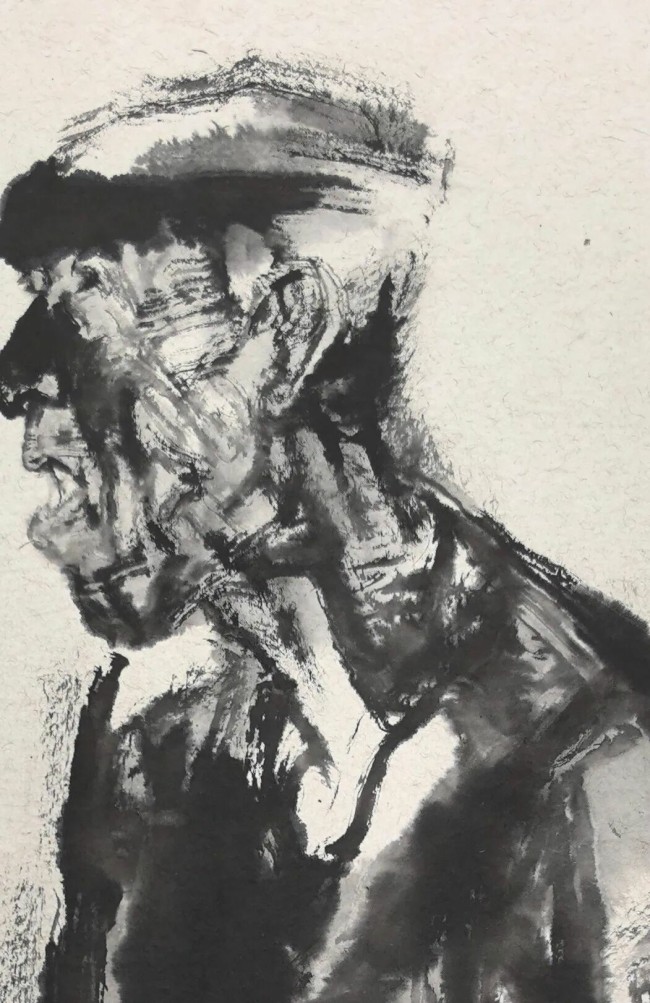

其次是“沉内核”,写生积累的是“素材”,但素材要变成“作品”,得经过内心的沉淀和转化。闭关时他每天盯着一双手、一张脸反复画,就是在做“素材提纯”的工作——把田埂上看到的老乡、窑洞里的烟火,从“具体场景”提炼成“精神符号”,就像把粮食酿成酒,去掉水分只留精华——这是对写意“以形写神”本质的破壁,矫正了评价体系重“形似”轻“神韵”的偏差,让写意重新成为艺术的核心。