与其他出身文史的考古学家有所不同,刘敦愿先生的美术基础和造诣使他对不同历史时期的艺术门类有独到认识,一改传统金石学重文图的倾向,他重视考古发现的型制与图像特征,注重文化传承中的视觉经验规律,从人类文明的不同阶段、不同区域、不同型制与图像中发现造物的普遍规律与审美特征,对中国古代器物对形象和纹饰的处理方式、母题含义、艺术价值以及与时代的关系做出深入研究。刘敦愿先生以考古发现为主的造型艺术探索涉及中国史前陶器艺术、古代雕刻艺术、古代青铜器艺术、青铜器纹样母题和绘画样式、汉代画像石绘画艺术等领域,形成了关于古代文化的造物形制、装饰艺术、图像语言、工艺文化以及中国古代绘画观念等深入独到的研究,涉及美术考古领域关于中国古代器物造型谱系、图案纹样谱系以及由造型形态特征认识中国美术史的一系列重要命题,由此从艺术审美视角建立了美术考古的方法论,也是对中国美术史研究方法的重要补充。

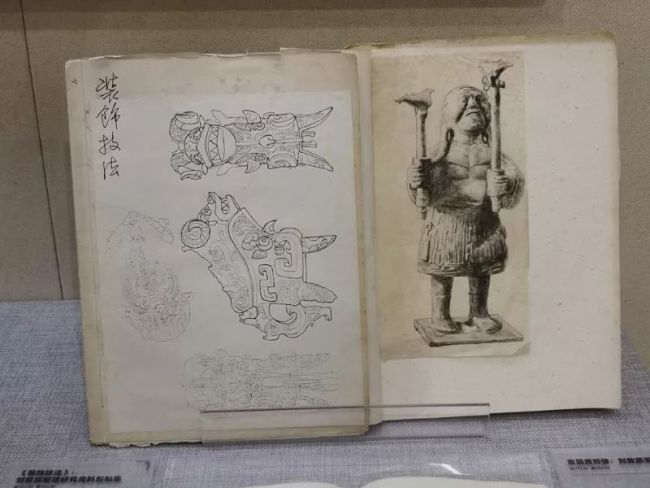

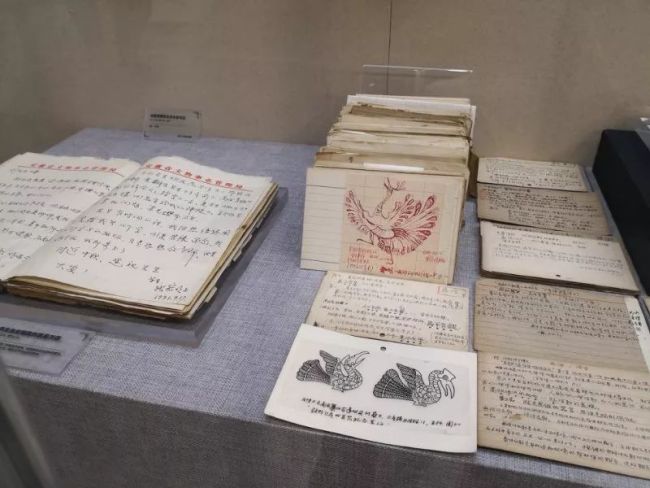

刘敦愿先生的美术考古手稿

事实上,古代艺术品类、美术造型遗迹不仅是物质生产的产物,也是精神生产的产物,刘敦愿先生注重把握其造型艺术特征,深化了考古遗存的艺术学研究,避免“将美术品作为游离意识形态的实物标本”,而是全面复原古代社会文化;通过对早期象形文字和青铜纹饰的联系研究,进一步推考当时绘画艺术面貌等研究,对于中国美术史学具有填补空白的重要意义。从艺术审美的角度认识古代文明遗存,把握造型艺术,阐释图像含义,不仅拓展了传统意义上考古学研究领域,也深化了艺术学和美术史的研究,是中华文明研究方法论的重要推进。

刘敦愿先生的美术考古手稿

二、学科融通与学术创新

刘敦愿先生主张基于造物和审美的主体是人,强调创造者和接受者的审美感受,在造物者造型和审美的视野下定义,富有人文精神,他还原艺术发生的本元以探寻美的规律,构建学科体系。

刘敦愿先生在美术考古研究中建立了学科交叉融通的研究视野和方法体系,谈及学术理路曾言“实际上各学科之间的联系与互相渗透,关系往往相当密切,自然科学与社会科学之间尚且如此,古代艺术研究之与古代史、考古学的关系就更不待言”。一方面,以严谨的考古学方法为基础,不仅重视田野考古发掘和调查获得的实物材料,尊重考古获得的物证和相关资料,力求客观地复原历史文化的本来面貌,为美术史研究提供了可信的美术实物依据;并在生活用品的艺术性其象征意义和历史价值之外,更深入地研究其艺术价值及形态变化与时代的联系,主张“社会生活是一切艺术的源泉”,“必须把古代艺术品同产生它们的特定的社会土壤与历史条件密切地结合起来”,“为古代艺术的研究提供客观的科学基础”。另一方面,注重学科融通,将文献与图像相结合,把古代宗教和神话的文献记载与古代绘画和器物纹饰结合起来综合进行研究,融会历史学、人类学、民族学、民俗学、宗教学、神话学和图像学等多学科视野和成果,形成了交叉学科的研究创新。如今,人文科学研究趋于整体化,学科间相互渗透交叉更加频繁,也印证了刘敦愿先生当年对于美术考古研究的当代引领意义。

三、美术史研究与美术教育

刘敦愿先生一直关心和支持美术史学教育与研究工作,发表了一系列相关论著。记得1981年,我曾随张道一先生拜访刘敦愿先生,听两位先生探讨造型艺术与美术考古、史前彩陶图案纹样与生活方式等话题,从美术学的角度解读人类文明的发生。1988年我借调国家社科基金重点项目《中国美术史》编辑部工作,在总主编王朝闻先生统筹下做资料工作,曾随副总主编、《中国美术史(原始美术卷)》主编邓福星先生拜访刘敦愿先生,求教关于新石器时期陶器和石器的审美特征等问题。邓先生送给刘先生一本《艺术前的艺术》,两位先生探讨彩陶图案的发生,谈起有关“圆”的起源问题,刘敦愿先生提出“圆”由编织而来,邓福星先生认为很有道理,刘敦愿先生说“我们以后可以就美术史与美术考古学进行合作,我研究造型起源问题,你们研究美学思想”,邓福星先生欣然接受,之后多有书信来往。刘敦愿先生对《中国美术史(原始美术卷)》的编写工作给予了很大的支持,特别在大汶口文化、龙山文化的器型和纹饰研究领域提出了建议。刘先生还在工作百忙中帮助《中国美术史》审读有关章节和学术观点,给予了重要的学术支持。

2018年6月,中国文联副主席、中国民协主席、山东工艺美术学院院长潘鲁生与山东省文物局副局长周晓波共同为刘敦愿先生塑像揭幕