三、系统性保护的传承环境与体系建设

系统性保护需要全面优化传承体系,强化传承群体传承能力。提升公众对非物质文化遗产的文化认知与文化自信,在传播中形成有益于非物质文化遗产传承发展的社会环境,是提升传承效果的必要条件。结合非物质文化遗产多样化的存在形态,以活态传承为主要方式,以“见人见物见生活”为目标,在现有传承方式与传承机制下,保护家庭传承、师徒传承等传统传承方式,完善社会传承与校园传承方式,形成多元互补的系统化传承体系。

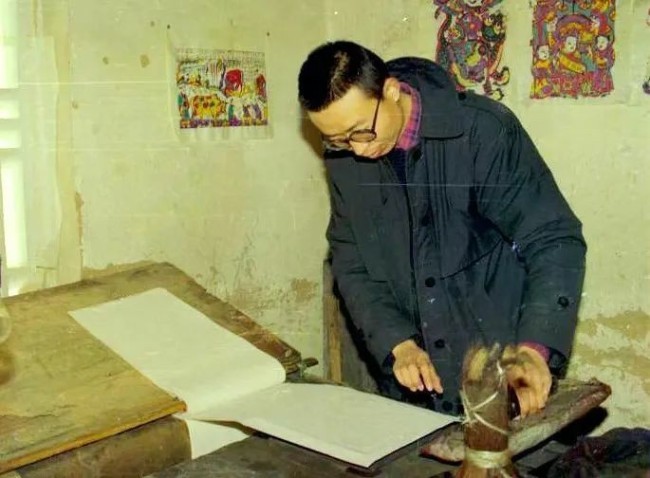

▲图3 1993年,潘鲁生考察山东潍坊杨家埠木版年画

(一)完善传承群体专业管理

从制度到结构,系统性开启传承群体专业管理。各地区要制定和完善传承人群专业管理办法,为传承人认定与管理完善提供补充。明确传承人认定门槛条件,完善退出机制,强化传承人群的履职意识。目前全国多省市已打破终身制,推行传承人的动态管理制度,实现传承群体科学化管理。从管理的具体方式看,应该进一步完善传承人群管理规范,在准入与考核标准透明化的基础上,推动传承人群管理的系统化和科学化。相关协会及单位要发挥组织联络作用,加强传承人群统一管理与协调。推动《国家级非物质文化遗产代表性传承人认定与管理办法》制定实施,增进传承人群间沟通联系,定期组织传承人开展政策学习与研究活动,研究传承项目发展动向与创新方式。以科学规范的专业管理增强传承群体存在感,并进一步转化为非物质文化遗产传承事业创新发展的责任感。

(二)提升传承群体文化认同

非物质文化遗产传承的关键在人,加强社会对传承人群的认可,提高传承人身份地位,促进其自身文化认同。在“见人见物见生活”的理念下,传承人群是非物质文化遗产保护传承的客体,更是文化遗产表之于物、回归生活的媒介。传承人群要践行非物质文化遗产传承行为,更要理解文化遗产形态背后的文化内涵,增强传承群体对非物质文化遗产文化本质与精神价值的认同与表达。传承群体要从注重短效收益到关注文化力量传承,注重传统文化的保护与学习,提升自身对传统文化的接受与表达能力。增强文化自信力,将传统文化精神与时代要素融入非物质文化遗产的创新,为非物质文化遗产发展提供内生动力与持续发展的活力。

(三)以活态传承回归文化本质

坚持非物质文化遗产的活态传承,在动态变化中寻求可持续发展。活态传承的关键在于构建起与自然、人类生活和谐共处的文化生态,为非物质文化遗产提供良性发展空间。活态传承重在突出非物质文化遗产在当代的生存空间与需求状况,保护活着的文化。在活态传承机制下,传承人作为文化传播与创作的载体,要发挥自身主体性与能动性,以传承行为表现文化本质。传承人要在理解文化背景与内涵中保护,在传递文化精神中传承,在增进文化赋能中创新。以非物质文化遗产的传承活动,连接起人与生活、物质与空间,形成转化利用的条件。非物质文化遗产传承的关键在于文化的延续,而难点也在于引导民众认识非物质文化遗产背后的文化价值与时代精神,掌握非物质文化遗产中祖辈传承的历史经验,在应用和感知过程中实现文化保护和传承

(四)多元传承方式助力传承有序

非物质文化遗产因类目与表现形态差异,各自在特有的传承体系下实现有序传承。按照非物质文化遗产传播与表达的特点,史诗、神话、传说等民间文学在历史延续中实现自然传承与传播。传统医药多依靠行业传承和家族传承;传统技艺依靠家族传承与师徒传承;传统戏剧、传统舞蹈则依靠师徒传承与学校传承。现代保护形式采用社会传承方式,传承人由政府选评。《保护非物质文化遗产伦理原则》中指出:“相关社区、群体和个人在保护其所持有的非物质文化遗产过程中应发挥主要作用。”⑦传承方式的有效落实要依靠社会群体共同发挥作用,形成有利于传承的环境,更要发挥传承人群的传承责任,在保护的同时提升社会传承的效果,使非物质文化遗产保护有力,传承有序。

四、非物质文化遗产传播途径

非物质文化遗产保护成果的传播是传承与保护的重要途径,借鉴他国非物质文化遗产保护经验,是拓宽增强非物质文化遗产社会认同的途径。非物质文化遗产与人类生活的紧密相关性决定了要关注社会需求,在回归生活中实现文化遗产保护。在时代文化发展推动下,借助传统与现代媒介的融合,提升传播效果,继续探索非物质文化遗产保护的中国经验,推动中国非物质文化遗产走向世界。

(一)加强民众参与,形成社会认同

非物质文化遗产传承与传播,要借助合适形态与展示方式,发挥传统文化润心作用。进一步推动非物质文化遗产进社区、进学校,文化形态回归生活场景与人文空间,打造文化传播与传承的氛围,形成社会性传承环境。非物质文化遗产保护成果的传播,要坚持以人民为中心,要以满足当下民众精神文化需求为目的。实现传统技艺形态与当代题材创新性结合,以传统与现代、当代与民间的结合,吸引公众参与,借助非物质文化遗产保护效果引起社会认同,形成文化认同、传承有序的社会环境。例如,俄罗斯“民族学大听写”活动旨在提高全世界对俄罗斯境内各类民族文化和传统的兴趣,达到保护文化遗产的目的,是以更多民众参与来增强社会认同、加强非物质文化遗产保护的例证。

(二)在适应社会需求中,回归生活

非物质文化遗产传承创新要适应社会需求,回归生活与审美的实用性,要接地气。非物质文化遗产资源创新与转化要找准受众,针对受众群体差异,在展示形式与表现题材上灵活变化,发展适应性创新内容,要有人气。非物质文化遗产发展成果要适应现代化生活方式与生活环境,与社会热点、时代,主题相结合,实现传统与现代的融合,表现出非物质文化遗产在当代社会与自然生态下生长与发展的活力,要有生气。“社会性是一些社会现象固有的本质属性”⑧,对非物质文化遗产的保护与传承必须顺应和理解其社会性。传统戏曲近年来在曲目与表演方式上不断寻求创新,传统戏曲唱法与现代填词相结合,适应现代文化需求,吸引了众多年轻观众。火遍全网的“村BA”实现了体育项目与乡村非物质文化遗产项目的跨界融合,满足了大众对乡村传统与现当代体育的双重文化需求。城市与乡村文化生态的对话与结合,证明了非物质文化遗产的传播需要适应社会发展的需求,在生活中找到生存与发展的空间,找到适宜当下生活方式的存在形态才能实现传承与创新。

▲图4 2010年11月,潘鲁生考察山东临沂草柳编

(三)开拓非物质文化遗产多元传播渠道

对于非物质文化遗产保护而言,要部分保留非物质文化遗产项目的传统展示方式,以原生态展示方式唤醒文化记忆。如福建地区的游神民俗活动热度的攀升,正是人们在传承传统民俗基本形态基础上,结合时代特色,融合舞龙、舞狮等众多非物质文化遗产形态,实现了传统与现代的融合。口头传播类项目,可以借助纪录片与视听节目等形式,增强传播效果,扩大传播范围。数智时代,要充分发挥短视频助力非物质文化遗产传播的作用,增加民众接触与了解非物质文化遗产的机会;发挥广电传统媒体平台的作用,开发非物质文化遗产宣传与探访类文化节目,发挥大众传媒的传播与教育作用;汇集非物质文化遗产资源构建文化场域,在场景展示与人文互动中增强非物质文化遗产与生活方式的交流和适应。发挥国家级文化生态保护区辐射与带动作用,城乡区域间打造小型文化生态保护区,连点成线,增强非物质文化遗产传播效果。

(四)推动非物质文化遗产国际传播

注重非物质文化遗产的国际影响力,扩大非物质文化遗产传播的交流圈层。当前,非物质文化遗产是关乎国家文化安全的重要因素,为应对西方文化价值观的植入以及对中国传统文化的抢占与挪用,需要不断提升文化影响力,在国际舞台讲好非物质文化遗产的中国故事。作为传播者,要提升对非物质文化遗产文化内涵的认知,以传统文化的深刻体验灵活展现文化题材与主题。提升中华文化自信,以传统文化传承发展的历史,应对非独创性的内容挪用。随着春节(农历新年)被确定为联合国假日,龙年春节期间,巴黎、伦敦等海外城市举办盛大的春节民俗活动,表明以传统节日为依托的中华优秀传统文化具有强大的文化传播力和影响力,为非物质文化遗产的国际传播提供了借鉴。

以传统医药为例,中医理论知识体系庞大,与中华优秀传统文化关联度极高,对医学系统理论与方剂的保护与研究,实质是对传统文化的保护。中医药倡导的辨证思维与整体观,与非物质文化遗产系统性保护理念在理论依据上具有相通性。从中医方剂的世代传承到中国针灸在世界范围的流行,中医文化影响力不断扩大。近年来,从打造粤港澳大湾区中医药高地,到中央广播电视总台推出《中国中医药大会》大型文化节目,再到开设“中医药文化国际传播专家指导委员会”,这一系列举措都是探索中医药文化遗产传播的有益尝试,切实推动着传统医药文化的国际交流互鉴。

五、系统性保护与创新性发展途径

保护传承是非物质文化遗产存续的前提,科技与数字技术的发展为非物质文化遗产保护提供更多方式,有助于非物质文化遗产资源的提取和转化。传承群体与保护机构要探索非物质文化遗产保护与经济发展的关系,加强与文旅、文创等形式的结合,认识和利用文化资源,结合项目本身及当下时代需求,继承传统文化精髓,融入时代精神,探索创新衍生。

▲图5 2017年2月,潘鲁生考察河南朱仙镇木版年画工艺