中华民族音乐传承出版工程是新形势下着眼于优秀民族音乐的保护和传承,立足于新技术之上,集音乐采集、整理、数字化、出版、应用于一体的复合工程。实施中华民族音乐传承出版工程是传承和弘扬中华优秀传统文化的重要内容,是以坚定的文化自信,推动社会主义文化繁荣兴盛的有力抓手。同时,通过系统梳理提炼中华民族音乐的历史渊源、文化传承、理论依据和艺术实践,进一步激发音乐工作者创作灵感,为中国当代音乐创作提供更丰富的素材和更丰沃的土壤。

一

明清俗曲是我国明清时代流传的小曲、小唱、时调、俚曲等的统称,是中国传统音乐文化中一类有着深远影响的艺术品种。它继承宋元词曲的传统,汲取民间山歌、谣曲的艺术材料,广泛借鉴其他艺术形式的经验,融会职业、半职业民间艺人和士大夫文人们的创作精华,经过广泛的流传,形成了具有独特艺术魅力和品格的、雅俗兼属的艺术品种。它萌发于元末,兴起于明初,盛行于整个明清两代,经明清两代的发展,从而成为我国一个时代的文化的杰出代表。

从历史发展的进程来看,在俗曲之前,中国音乐已经走过了先秦乐舞的钟磬乐,以及隋唐歌舞大曲的时代,到了宋、金、元,俗乐已经兴起,其间的诸宫调及南北剧曲也达到了相当的艺术高度。但是入明以来,俗曲以它那清新活泼、纯真尚情的艺术特质,开一代新乐之先河,以其通俗简约、内涵丰富、雅俗兼备、沁人心脾的艺术魅力广泛流传,从而使我国传统音乐进入了一个以俗曲为主流形态的崭新的历史阶段。

在我国民歌中,《寄生草》《闹五更》《鲜花调》《银纽丝》《叠断桥》《剪靛花》《孟姜女》《马头调》《绣荷包》《探清水河》《纱窗调》等数百支曲调在全国各地广泛流传,许多曲调与各地的地方风格、方言语音以及不同的唱词内容相结合,又各自发展产生了许多种变体,有的多达一二百种。

在三百多个戏曲剧种中,山东的柳子戏、陕西的关中道情戏、陕北道情戏、河南的曲剧、甘肃的陇剧、云南的各地花灯戏、江苏的扬剧、浙江的睦剧、江西赣剧中的“南词”、新疆的曲子戏等剧种中,都是以明清俗曲的曲牌作为基本唱腔的。

在二百多个曲艺曲种中,单弦、南阳曲子、聊城八角鼓、关中曲子、扬州清曲、四川清音、四川扬琴、天津时调、山东琴书等曲种的唱腔,也都是以明清俗曲为主的。

明清俗曲的出现不仅标志着中国传统民间文学、艺术的历史性的转折,也成为现今存活的民间艺术(包括民间文学、音乐、戏曲、曲艺等)的基础和来源,它对当今中国民间艺术的影响十分深广。起初它以民间小曲的形式流行在城镇市井,后逐渐向社会各阶层发展,声势日隆,风靡社会,并在歌肆酒楼占据了统治地位。清代初年,尤其是中、下叶,它又以强劲的趋势,进入了各地的曲艺、戏曲等艺术领域,为我国戏曲、曲艺、器乐艺术的发展和繁荣,发挥了积极的作用,为今日的民族民间音乐文化留下非常丰富的遗产。此外,它还流传到了日本等邻国,在日本形成了独具特色的乐种“明清乐”。

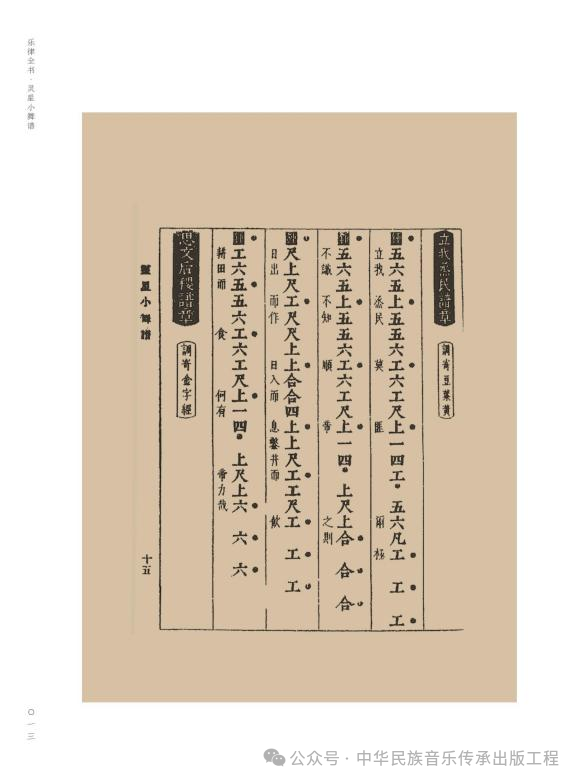

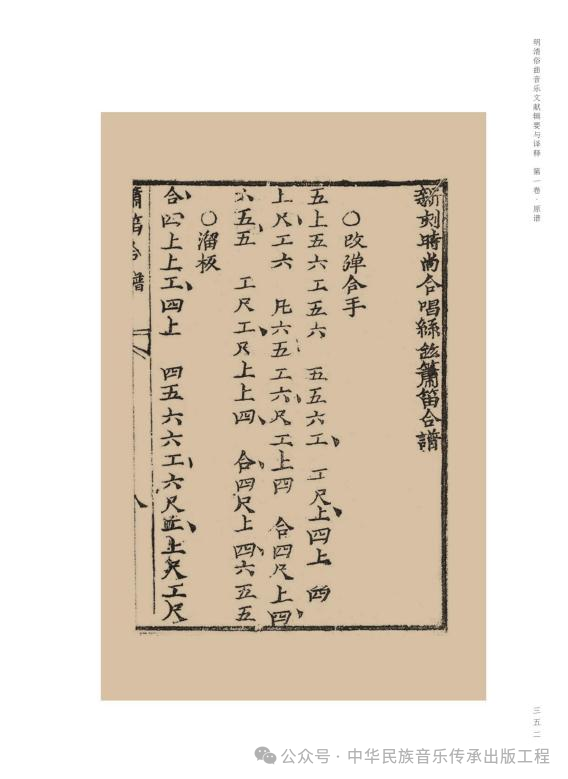

在此流传过程中,不仅留下了大量的文字文本,也留下了一些曲调。从文献来看,明清俗曲作为历史的艺术产物,一方面,作为一种特定时期新颖而通俗的艺术形式,它来自城市市民和农村劳动人民,是对当时社会生活的真实反映;另一方面,它吸收了我国古代传统音乐文化的精髓,继承了民族文化的优秀传统。它既是中国传统乐学体系文化内涵的重要载体,也是现当代我国传统音乐的主要构成方式。