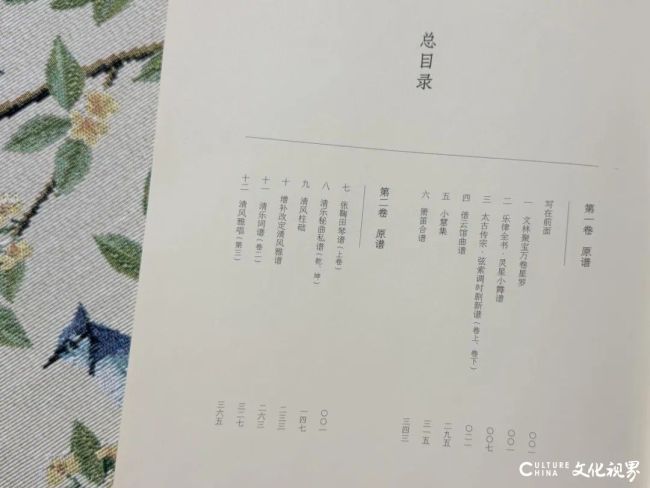

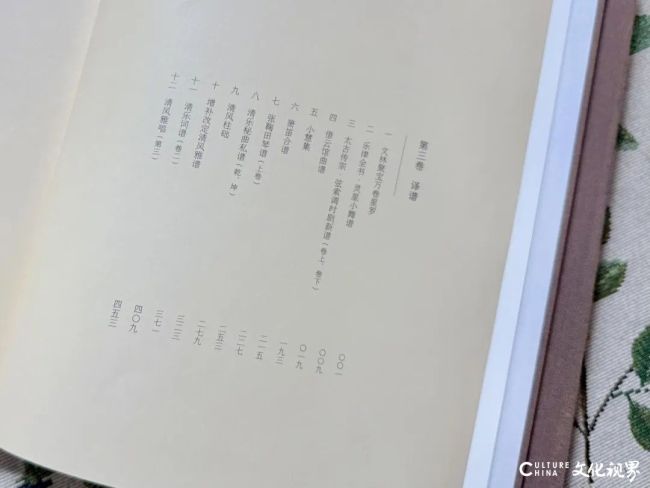

《明清俗曲音乐文献辑要与译释》(全三卷)所辑录的古谱文献散见于各类古籍、手稿、抄本及曲谱集等多元载体中,著者通过对国内外各大图书馆、档案馆、私人藏书的广泛调研,搜集了大量珍贵的明清俗曲文献资料。其辑录范围不仅涵盖明代《文林聚宝万卷星罗》《乐律全书·灵星小舞谱》,清代《太古传宗·弦索调时剧新谱》(卷上、卷下)、《借云馆曲谱》、《小慧集》《箫笛合谱》、《张鞠田琴谱》(上卷),更将学术触角延伸至日本清乐谱《清乐秘曲私谱》(乾、坤)、《清风柱础》、《增补改定清风雅谱》、《清乐词谱》(卷二)、《清风雅唱》(第三)等域外传存文献,构建起跨越时空的音乐文献谱系。

在古谱文献整理过程中,著者始终秉持“存真求实”的治学原则,通过多版本校勘与异文比对的复合方法,既致力于还原古谱文献的原貌,又在此基础上,敏锐地捕捉到文献在历时性传播中产生的流变轨迹。这种双向维度的考察,呈现了不同历史阶段文献的存续形态与版本演进规律,亦从文献传播学的角度深化了学界对俗曲文化生态的认知。值得注意的是,著者突破传统乐谱研究的局限,将古谱文献视为承载历史的见证、审美的感知、社会的镜像之多维文化载体。著者通过对文献的审慎解读,深入剖析了古谱文献在保存过程中的传抄谬误、修订增补等问题,保留了古谱的精神内质,揭示了明清俗曲在社会生活中的多重功能,展现了明清时期音乐文化的多样性与复杂性。这种对古谱文献历史与文化层面的关注,不仅是对音乐史研究的重要补充,更是对传统文化遗产的深度挖掘与保护。在文献学理念贯通之下,书中的俗曲不再仅仅是音符和旋律的堆砌,而是承载着历史信息、社会文化和民间记忆的复合体。对这些古谱之中蕴含着的关于社会演化、人文变迁等层面的信息的挖掘和分析,构成了《明清俗曲音乐文献辑要与译释》(全三卷)的重要学术贡献。

该著作的学术价值集中体现于文献学方法论的创新运用。面对散佚在各类载体中的古谱文献,著者以“辑要为经,译释为纬”的研究方式,完成了对零散文献的系统化整合,并多维度激活了音乐文本的学术生命力。著者对音乐文献历史性与文化性的双重观照,展现了严谨的学术思维与广博的学术视野。

(二)古谱学的研究理念

《明清俗曲音乐文献辑要与译释》(全三卷)的学术贡献呈双重范式突破:既在文献学层面构建起明清俗曲的集成性文本体系,又在古谱学的学科理念下对古谱文献进行了译释的深度探索。著者将历史文献中的音乐符号,通过解码与重构,转化为可实证、可演奏的活态音乐,从而揭示了音乐作为历史产物的文化内涵与艺术表达。在具体的译谱实践中,该著作将俗曲古谱文献中不完全或模糊的记谱转化为具体的音符,并在尊重原始材料的基础上挖掘了原本遗失的演奏技巧、旋律走向与节奏变化等音乐要素。这种复原并非机械的符号转译,而是秉持历史音乐学的“活性传承”理念,在确保文献原真性的前提下,通过音乐形态的创造性复原填补了历史断层中的艺术记忆。

在本书的译谱部分,著者突破传统线性译谱思维的局限,开创性地构建了复合型译谱思维模式。通过历史场域重构、艺术审美还原与音乐形态分析的多重互动,将静态的乐谱符号转化为具有文化生命力的音乐存在。这种译释策略完整呈现了明清俗曲的音响形态特征,使每一个曲谱背后蕴含着的特定历史时期的社会文化图景、民众审美取向以及音律、音韵中所隐含的音乐思想得以准确传达和揭示,体现了本书对古谱学理念的全方位自觉运用。

诚然,该著作对于珍稀俗乐古谱的译释工作,尤其是对于工尺谱的解读具有独到的创新之处。然而,正如在音乐文献中所强调的,文献的整理和修正是一个复杂而细致的过程,大量工尺谱字符号、节奏标识与唱词文本随着社会文化语境的变迁或演化、或变异、或佚失,而广泛的传播路径,又使俗曲形成了鲜明的地域差异,致使单一曲牌具有派生出多种变体的可能性。这些丰富的变化,实证性地揭示了中国传统音乐的多元构成,也意味着需要对这些相异之处做更加深入的搜集、梳理与考订。该书于此已迈出了坚实的步伐,推动了我国古代乐谱研究的进一步发展,期望著者乘势而进,在该研究领域持续精耕细作,针对其中未竟之题,开阔视野、拓宽思路、更新思维,产出更新更富学术价值的研究成果,亦是学界同仁及广大研究者的殷切期待。

(三)乐学的思维方式

《明清俗曲音乐文献辑要与译释》(全三卷)从乐学理念的视角出发,对每一个乐曲原型进行了深入的音乐本体分析,涵盖了音高、节奏、宫调等各个方面的要素,同时阐明了这些要素在音乐结构中的相互关系。该著作尤其指明了明清俗曲的工尺谱和减字谱与现代五线谱的差异,明确提出了译谱原则,为当下明清俗曲及其曲牌的研究开辟了新的理路。

该著作明确区分了琴律系统中的琴调与工尺谱系统中的宫调。琴律系统中的宫调与琴弦的调音方式密切相关,调弦法的不同常常决定了宫调的名称及其调式的特征。例如,《张鞠田琴谱》中的【板桥道情】一曲,标有“宫调羽音”④的提示,著者通过宫音为F的羽调式,精准还原了乐曲的调式与调性。而工尺谱系统中,尽管宫调的标记相对模糊,但著者依然通过对音乐音列的分析与乐器音域的综合考量,巧妙地推导出各曲的调性。例如,对于《借云馆曲谱》中的【三阳开泰】一曲,著者通过分析琵琶的传统调性,确定了该曲的调性⑤,确保了乐曲的调性分析与古代文献的对接。

特别需要指出的是,本书在译谱时充分考虑到演唱性与演奏性的差异,对于有声乐部分的乐曲,著者明确根据演唱者的音域与嗓音条件来确定调性。如《小慧集》中的【纱窗调】一曲,著者根据其音域在“合”和“仩”之间的特点,将其定为小工调1=D,并提出根据音域条件适当调整调性的策略。⑥这一译谱原则体现了乐学的重要特点——音乐理论不仅是对音符与节奏的技术性分析,更是对实际奏唱中音乐情感与表现力的精准把握。同样,针对没有唱词的器乐曲,著者提出了不同的译谱策略。在《箫笛合谱》中的【时尚西调七板】一曲,通过对二胡音域的分析,确定了其调性为1=D,⑦这种译谱方式充分考虑了乐器演奏的实际需要与音域特性,体现了乐学理念中的“适性”原则。乐学作为一门涵盖历史、技术、表演等多重维度的学科,其核心理念在于综合考量不同因素,力求精准还原音乐的原貌,避免机械式的符号化译谱。该著作在译谱过程中采用的“首调为主”原则,实际上也体现了乐学对于古代音乐多样性与复杂性的应对与化解。工尺谱系统的多样性,尤其是在不同文献中所采用的谱式与符号差异,使得对调性与宫调的分析变得极为复杂。著者通过周密的分析,对不同谱式的音列进行了综合对比,既保留了原曲的特征,也确保了译谱的统一性与准确性。例如,在分析《文林聚宝万卷星罗》中的四首曲牌时,通过将原谱中的移调记法,译谱后改为首调记法⑧,使得乐曲的调式调性得以清晰呈现,为后续的学术研究提供了可靠的依据。

此外,刘晓静教授在处理转调问题时所体现的学科理念亦值得关注。在一些大型套曲中,由于各曲牌调性不同,常常会出现转调的情况。在原谱中,某些转调并未作出明确标注,但著者通过对音列、调性体系的深入分析,巧妙地还原了这些转调情况,从而使得译谱过程更加完整与严密。这种对于转调情况的科学判断,不仅确保了乐曲本身的连贯性,也使得整个明清俗曲的音乐面貌得到了生动再现。