个人向度聚焦个体层面的生存状态、价值选择与发展空间,以及个体在社群、社会中的角色与体验。它关注个体如何存在。国际维度指向超越国界的关系与结构,涉及国家间的多层面互动、联系与交流,体现为国际规则、全球体系、跨国流动和对世界的塑造。它关注国家与世界如何关联。二者在互动中形成“全球——个体”的反馈循环,最终推动二者在更高层面达成新的平衡。

个人向度和国际维度的互涉,一直作为艺术策展人张思永的长期策展理念与实践方法论的思想座标。这一对互为关系的指导方法,绝非简单的本土经验与所谓全球视野的机械叠加,而是一种动态的辩证共生——个人向度为国际实践提供“精神锚点”,避免在跨文化对话中沦为无立场的使徒;国际维度则为个人向度注入扩容动能,防止个人惯性陷入封闭的艺术错觉。这种互涉关系的深度展开,既凸显了策展人观点与立场的不可替代性,更在突破惯性、掀开边界的实践中,释放出超越艺术领域的积极社会意义。

在国际间策展实践的复杂场域中,个人向度的观点与立场是避免“文化悬浮”的关键。张思永的个人向度,植根于双重身份的深度融合:作为艺术家,他对“时间与记忆”的创作探索(如他抽象绘画中大量呈现的自然的声响、南方时空、大地与河流意象),构成了他理解艺术本质的基底——艺术是个体生命与时代精神的结晶,而非文化符号的拼贴;作为生长于中国改革开放语境下的实践者,他对“传统与当代”“本土与全球”的辩证思考,形成了他独特的策展立场:拒绝将中国艺术简化为“东方奇观”,也反对用西方标准裁剪本土经验。这种立场在国际维度中转化为他作为资深从业者清晰的策展逻辑。

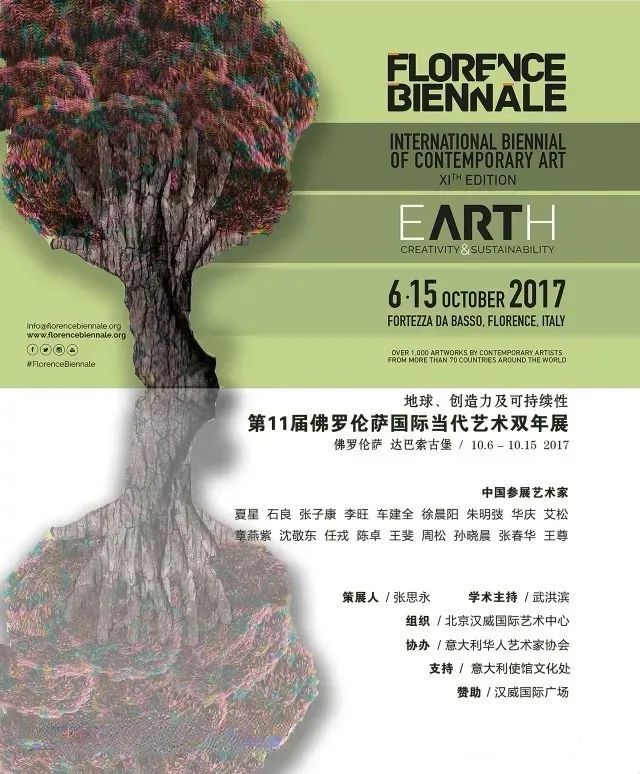

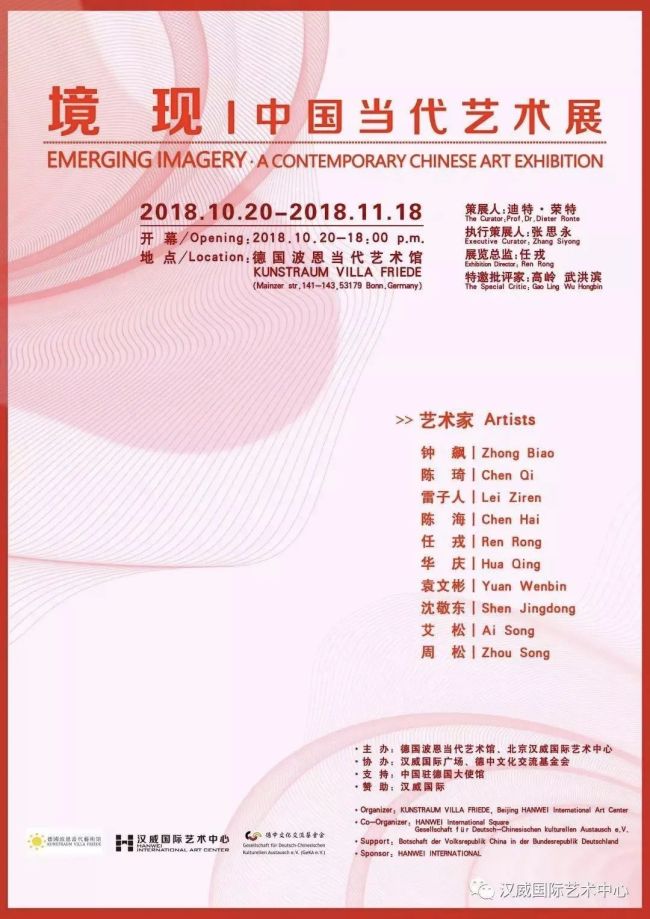

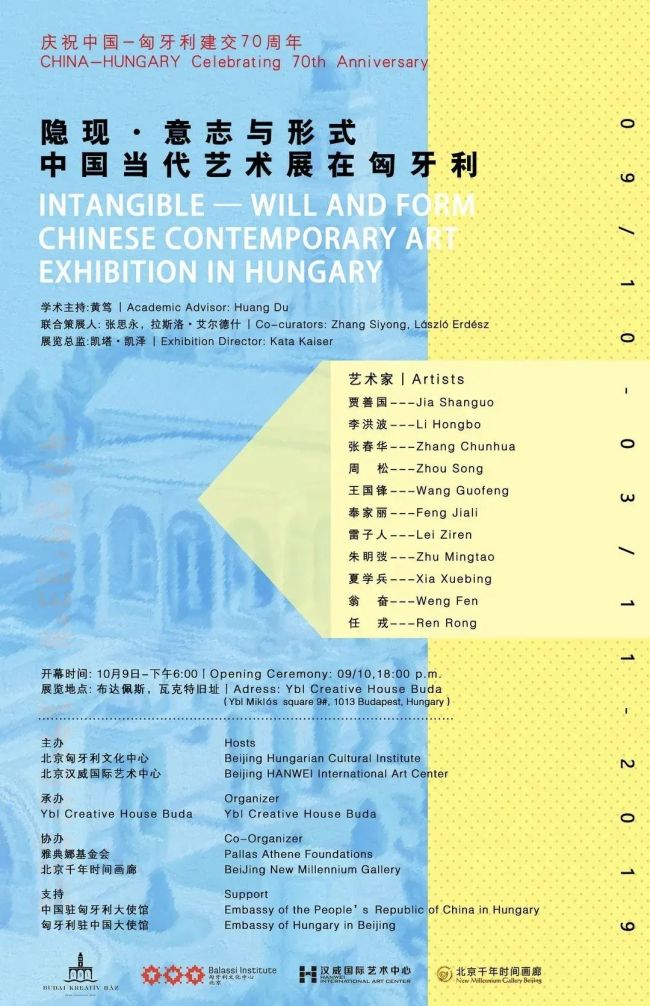

张思永的艺术策展实践,从来不是被动的职业选择,而是一场主动的精神突围与时代应答。作为艺术管理从业者,他为何进入当代艺术策展系统?答案藏在他跨越三十余年的艺术创作、艺术管理的具体历程中,藏在他那些从北京早期的画家村、艺术区的艺术历练延伸至哈瓦那街头、从佛罗伦萨文艺复兴遗址抵达乌拉圭草原、从巴黎大皇宫跨越到南非德班美术馆的策展地图中——那是个体对艺术本质的追问,是对文化隔阂的突围,是在全球化迷雾中为艺术寻找“共生土壤”的坚守。

一、为被遮蔽的声音搭建出口:个体经验里的策展初心

张思永的策展起点,深植于他作为艺术家的个体痛感。他深知,艺术创作从来不是闭门的独白者,而是需要被看见、被对话的生命表达。早年在各个画家村深耕创作时,他亲历过许多艺术家因缺乏展示平台而被埋没的困境——那些着眼于中国社会变迁的创作,那些试图突破传统边界的实验,往往困于地域或体制的局限,难以抵达更广阔的视野。这种痛感催生出他最初的进行独立策展的冲动,为艺术打通从创作到传播的血管。他创办千年时间画廊之初便立下标准,走自己的策展之路,专注于个体性拥抱国际化的职业实践,这不是简单的职业选择,而是对艺术生态的主动修补,他见过太多有生命力的作品在等待被发现的过程中被勿视,因此决意成为那个“打破等待”的人。对他而言,策展行为首先是一种“艺术生命的助产术。让创作者的精神锋芒不被时代洪流淹没,让那些藏在画布、雕塑、影像背后的个体思考,获得被凝视、被解读的权利。

二、为阻隔的世界架起桥梁:国际实践中的个人理想与文化自觉