穿红裙子的塞尚夫人

布面油彩

116.5×89.5厘米

1888—1890

美国芝加哥艺术博物馆藏

可见,写生性的绘画创作结果未必要求是再现性绘画,除了少数抽象性、表现性的创作,几乎所有的绘画创作都离不开由写生建立起来的与对象的感知关系。在当代艺术体系中,也有从摄影图像转用为绘画的案例,如安迪·沃霍尔、格哈德·里希特、图伊曼斯等,他们在挪用这些摄影图像时通过媒介、笔触和色彩对图像进行某个层面的绘画性赋值,但他们作品的形象本身并不具备造型体系的特征,他们的确很少从写生起步建立绘画独有的艺术形象。

现代国画对写生机制的某种依赖

以传统文人画为表征的国画并非完全意义上的视觉性绘画。除了庄子的“大象无形”、宗炳的“以形媚道”等所论国画之中“形”的观想性特征之外,以书法为国画基础所建立的“笔墨”语系,本身就不与视觉世界的形象构成相似性关系。黄宾虹所谓“内美静中参”就是典型的不以外在视觉形象表现为目的,而以内知觉的品性修为而达到与外在世界和谐统一的审美观照机制。观照世界与观察世界的本质区别,在于前者强调内知觉对外在世界的感知,后者则是用视觉直接地观看外在世界。从这个角度看,传统文人画的饱游饫看,均是通过笔墨语系对内知觉观想的模拟。故山水画以“山”和“水”的意念重建画面,而非视觉世界的风景;花鸟画以“花”和“鸟”的想象重裁画面,而非视觉世界的静物。因此,传统文人画极少建立像西画临物观察那样的写生机制。

现代国画是因摄影所建立的现代性视觉经验长久浸润,而对传统文人画逐渐展开再现性描绘的改良而形成的国画表现形态。这是一个缓慢的演变过程,当康有为提出“合中西而为画学新纪元”〔4〕、徐悲鸿提出“西方画之可采入者,融之”的“中国画改良论”〔5〕时,这一以视窗为表征的现代性视觉观念已逐渐在国画领域确立。现代国画一方面体现了以西方写实造型和风景透视为观看方式的视觉性绘画语言;另一方面则基本保留了以传统文人笔墨为主要表现语系的内观性书法语言。现代国画力求在视觉性特征与传统内知觉的笔墨语系这两者之间形成一种动态平衡关系,每一轮有关现代国画的大讨论几乎都是因视觉性与内观性孰重孰轻所引发的思想冲突。强化其“现代性”特征,必然疏远传统国画的内观特质,笔墨写意及内美也会随之散耗或损毁;回归其传统属性,则必然意味着对现代绘画视觉性特征的抵抗与疏远。因而,这两者之间的平衡关系以及运动过程,便构成了现代国画演变及发展的深层文化逻辑与创造机制。现代国画有关是否需要写生的讨论,也因这种对现代的不同理解以及如何在这两者之间取得平衡的分歧而产生。

但一个不争的事实则是,现代人物画不论水墨写意还是工笔重彩,如果没有写生基础或写生造型能力,其人物形象便缺乏现实的生动质感,也很难将传统笔墨语系与视觉感知经验有机地结合在一起,徐悲鸿、蒋兆和、周思聪、方增先、刘文西等现代人物画家莫不以写生形象完成画面的人物形象塑造(图7)。对当下水墨或工笔人物画创作来说,如果完全挪用包括摄影在内的数智图像,省略由写生建立的形象塑造过程,则必然导致绘画造型语言的丧失,造型与笔墨有机融合的创造活力也便消失殆尽,笔墨最终沦为摄影图像的俘虏。当然,当代人物画创作中也不乏笔墨、重彩与摄影或数智图像结合的案例,但其成功者,莫不具有素描写生夯实的造型基础,甚至笔墨、重彩与图像的融合仍以感知对象的过程以及建立的丰富感知经验为基础。不论是笔墨的内知觉体察还是外观的视觉感知,这些真正意义上的创作都不曾脱离身体在场的感觉系统的建立。这也是采风写生由“手入”到“身入”,再至“心入”的重要价值与必要过程。

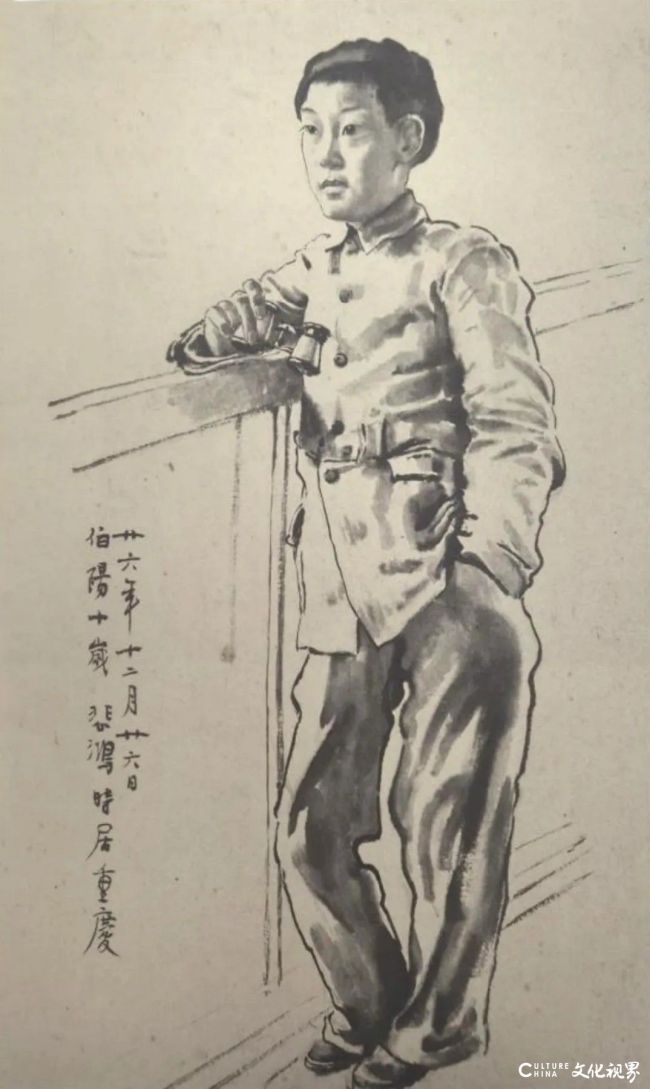

图7徐悲鸿

伯阳十岁

纸本水墨

50.6×30.1厘米

1937

如果说再现性或表现性油画需要通过写生的在场感知、由写生奠定的丰富视觉感知,才能形成绘画造型语言体系;那么,现代国画既要建立在传统内知觉的笔墨经验(笔墨程式)基础之上,也要通过写生不断丰富视觉感知经验,才能逐渐使传统笔墨与视觉对象建立一种新的统一关系,进而创造新鲜的、个性化的笔墨造型或笔墨景境。显然,对现代国画而言,在数智图像横行且已反噬人类肉眼感知的时代,只有不断通过写生及身体的在场体验来刷新视觉感知,才能不断建立内知觉的笔墨语言与视觉感知的形式语言的新统一,进而创造出符合现代国画特征,富有个性风采的笔墨形象。

注释:

〔1〕库尔贝:“像我所见到的那样如实地表现出我那个时代的风俗、思想和它的面貌。”[法]居斯塔夫·库尔贝《一八五五年个展目录前言》,伍螽甫等编《西方文论选》(下),上海译文出版社1979年版,第220页。

〔2〕卡蒂埃-布列松:“摄影即是在不足一秒的瞬间内,同步识别一个事件的意义所在以及表达这一事件所需形态的精确组合。”[美]内奥米·罗森布拉姆著,包甦、田彩霞、吴晓凌译《世界摄影史》,中国摄影出版社2012年版,第481页。

〔3〕乔尔乔·瓦萨里(G.Vasari):“design是对自然中最美之物的模仿,用于无论雕塑还是绘画中一切形象的创造;这种特质依赖于艺术家在纸或板上,或在其可能使用的任何平面上,以手和脑准确再现其所见之物的能力。雕塑中的浮雕作品也是如此。然后,艺术家通过模仿自然中最美之物,并将最美的部分,双手、头部、躯干以及双腿结合起来,创造出最佳的形象,作为以备用于所有作品中的范型,从而获得风格的最高完美,这样,他就获得了那种我们所称的美的风格。”转引自范景中主编,傅新生、李本正译《美术史的形状:从瓦萨里到20世纪20年代》,中国美术学院出版社2003年版,第43页。

〔4〕康有为《万木草堂藏画目》,郎绍君、水天中编《二十世纪中国美术文选》(上卷),上海书画出版社1999年版,第25页。

〔5〕徐悲鸿:“古法之佳者,守之;垂绝者,继之;不佳者,改之;未足者,增之;西方画之可采入者,融之。”徐悲鸿《中国画改良论》,郎绍君、水天中编《二十世纪中国美术文选》(上卷),第39页。

(文/尚辉,湖南师范大学特聘教授,中国美术家协会理事、理论与策展委员会主任 来源:《美术观察》2025年第11期)