泥与火,在此不再是单纯的物质与能量,而是他“心念延伸的载体”。当窑火燃起,便是“心”与“物”在极端条件下的一场盛大交融与考验。《河韵》被评论家视为张尧教授陶艺创作里程碑式的成熟标志。

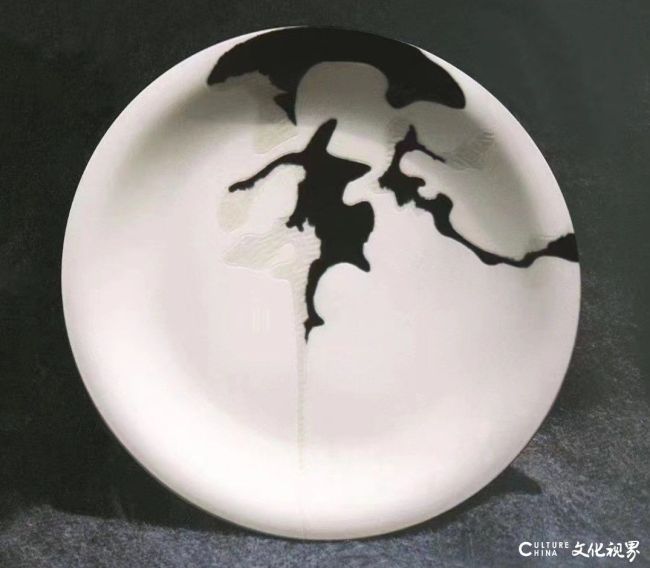

另一件炻器作品《融》,是他陶艺创作“以线为韵,体现东方、尤其是中国视觉艺术中的魂和魄”的出发点。作品采用黑白的创作形式,是对人之美丑、对立与统一的思索,并打破了传统的表现形式,用国际更能读懂绘画语言,将中国式审美中的简约与水墨的韵味、书法的气质完美的结合起来。1995年5月,作品在中国美术馆“张尧-远宏-高峰”三人现代陶艺展展出,1997年参加中国艺术大展-中国当代设计展,当年的7月1日获中国艺术大展-中国当代设计展设计奖。《融》以中国书画中的"线"为魂,通过笔墨般的釉色流动,将黑白相融的哲学思索转化为视觉的诗篇,以简约的东方韵味,诠释了对立统一的永恒命题,在火的淬炼中完成了从心象到物象的升华。

融

陶瓷艺术,本质上就是一种“在事上磨炼”的修行。拉坯或是手作造型时心手合一,是“知”与“行”在瞬间的融合;面对窑变时对成败的忐忑,是对“得失之心”的拷问;最终开窑时,得到的无论是预期的珍宝还是意外的残缺,都需要创作者去“格物致知”,去领悟和接纳。这一整个过程,不就是“将内心的哲思、情感与意志”,通过具体的“事”(创作过程)呈现出来,最终达到心物合一、天人合一的境界吗?

成功的作品,必然是心与物高度统一的结晶,是“知行合一”的物化形态。

“致良知于器”:为何模仿者无法超越?

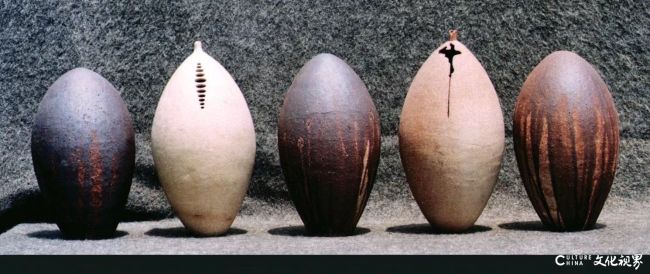

张尧教授的陶瓷艺术不仅仅表现在绘画艺术语言上,更让人惊艳的是他对器物的造型能力与审美。他创作的作品里,《生命颂歌》、《豌豆花开》系列的就是他独创的造型。从古至今,各朝各代延续了很多精美的样式近乎完美的复刻下来,比如宜兴紫砂壶,最有名的传承人是顾景舟。绝大多数的手工艺从业者,并没有如此精湛的技艺,我看到各个陶瓷产区的拉坯师傅们模仿张尧的器形,总是差强人意。模仿者即使掌握了张尧的全部技术,也无法复制其作品的灵魂。阳明心学为此提供了最深刻的解释:模仿者复制的,是“行迹”,是外在的形骸;而张尧的作品,是其“良知”在器物上的显现。

这里的“良知”,并非简单的道德观念,而是艺术家全部的生命体验、独特的审美洞察、以及那一刻真挚情感与激情的凝聚。每一件作品后面都有一个故事,那便是“心”的轨迹。

生命颂歌

1993年冬天,张尧教授到山西创作了一批炻器烤金盘,年轻的他急于求成,导致一窑的作品几近全毁。心情郁闷之余,和友人李石志、王宝森老师等人去打猎。他的枪法很准,所向披靡,猎物在他手下往往难以逃脱,不少野兔成为枪下猎物,散去不少心中阴霾,归途中,随手一枪击中了一家的小鸟,当小鸟母子从空中坠落时,他的心猛然一震,好像被什么东西撕咬,又好像很木然。此事之后,张尧把家里所有的枪弹全部送人,从此不再打猎。而这次经历,在几年后成就另一件他非常具有代表性的红陶作品《鸟语》。鸟爸爸妈妈生下鸟蛋,破壳而出的小鸟,学会飞翔,长大后成了爸爸或妈妈,又开始孕育下一代。不仅仅表达的是生命的轮回,也许更是倾诉了师父心中难以释怀的懊与悔、对那对小鸟母子的哀悼以及重生的期待。

鸟语