这一年5月,江泽民总书记南下考察苏、沪、浙三省市,6月又北上考察黑、吉、辽三省。两次紧锣密鼓的出行,《人民日报》都用一个整版发表,把企业改革推到了舆论的中心。然而企业改革到底怎么搞,一时并没有找到好办法。虽然《全民所有制工业企业转换经营机制条例》赋予企业的14项自主权,但是难以落实。

背景是计划经济思想与社会上“左”的思潮纠合在一起,形成一股暗流。有人认为市场经济是资本主义,会造成国有资产大规模流失,社会主义前途面临安全问题。刚刚提出的社会主义市场经济体制面临着市场经济庸俗化的挑战和传统计划经济思想的强力反扑。

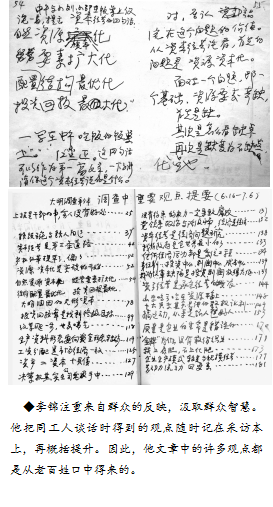

在实践中提出资本经营理论研究的任务。我从人民群众的创造中汲取理论创新智慧。从胜利油田职工的创造性实践中概括、提炼和总结出资本经营理论。写出18000字的“资本经营试论”,把各个理论要素之间有机连接,形成一个系统、协调、相互依存的整体,基本形成系统完备、逻辑严密、内在统一的理论体系。把这个理论体系化、学理化。

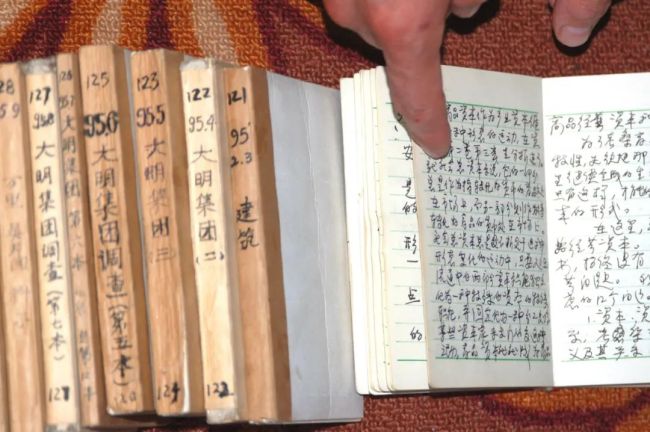

我在胜利油田调查期间写了8本30多万字的采访日记。后来我把日记整理成一本书《资本经营理论的提出》,在湖南人民出版社出版。这本书里,记述针对“只讲国有资产不流失,其他不要宣传”口径进行调研的情况,在实践中提出资本经营理论研究的任务,推进“资本经营论”理论提出,特别是大规模宣传传播过程。

【过程】

我是在国有企业改革碰到严重困难时来闯关的。我的理论研究,分为十四步过程。

第一步:带着重大难题调研。当时上面流传“只讲国有资产不流失,其他不要宣传”,我对这个论调是有抵触情绪的。1995年1月22日,我来到大明集团。我在日记上写道:“从宏观上看,中国需要继续回答什么是市场经济体制的本质,怎样搞市场经济,社会主义市场经济的发展道路是什么。从微观上看,国有资产能不能流动。”

当时,还有个背景,批准上市特别难,听说山东省1995年就批准两家。中国石油系统还没有一家上市的,大明集团是石油系统准备上市的唯一企业,这是有竞争优势的。当然要上市就要包装,从上到下都急于宣传,胜利油田的人到济南来请我,我也借机探索国有企业改革问题,破解市场经济难题。

第二步:极其充分的调研时间。大明集团,前身是胜利油田待业青年与富余职工为主体组成的劳动服务公司。1993年改造为股份制企业后,仅仅经过两年时间,全员人均税后利润是两年前的15倍,净资产增加15倍。

为摸清企业的情况,在大明集团的几十天里,调查了17家企业,走访了200多人。企业领导班子的11个人,一个一个谈过去,每个人单独谈半天,仅此就用了6天。4月30日的日记写道:“从4月21日到29日,在大明住了9天,去了10个单位,参加了2个现场会,与副总裁普遍交谈一遍,重点了解企业内部管理问题。”

第三步:三次主题的转换。在这里住了一个月后,两次推翻自己确定的主题。第一个主题是“富余职工的奋起”;第二个主题是“投资回报率”,反映国有企业的经营管理,这是石油部当时抓的主题。思前想后,觉得两个主题不是国家的迫切需要。

第四步:从工程师张鑫生产线找到资本组合而增值的规律。正当我为报道的主题踌躇难定时,大明集团一条花岗岩切割生产线给我带来了灵感。年轻的总工程师张鑫的方案,价格仅为引进设备的1/8。张鑫请12位教授与高工分头设计,并分别在6处工厂加工,最后借用机修总厂的大车间组装试车,设备材料也多是利用闲置的材料。这个总工程师实际上是资本总配置师。这一天,我高兴地对陪同的大明集团党群部刘彦华说,“找到钥匙了!”

第五步:从蒲健康的特种作业公司的发展,发现资本经营的内涵。第一使资源流动起来,把死的资产转变为活的资本;第二使资源迅速扩大;第三是以少量资金做启动资金,把这些资本有机地配置起来;第四投资产出最大的资本。这叫做“自然资源资本化,经营要素扩大化,结构配置最优化,投资回报最大化”。他们就是这样开辟出一条资源最优配置、资本快速增值的资本经营道路。

从5月31日的日记上写道:“张鑫拿出自己的核心技术,我也要拿出我的核心技术。这个核心技术可能就是资本经营理论。今天,又思考了一天,到晚上终于构思出资本经营理论的框架。我的核心技术体系便也算形成了。”