江南的烟雨,水天如墨,万家灯火,雨丝纤细就如墨线一般,斜斜地笼着青灰色的屋脊、幽深的小巷,以及拱起的石桥。展开那一张张描绘它的画卷,仿佛一步踏进了水汽氤氲的江南深处。宣纸之上,墨色或浓或淡,或深或浅,双眸所到之处,笔锋游走之间,山川磅礴、草木灵秀、人物传神,皆在艺术家杨明义的手与眼中。这是一场手与眼的交织,见证少年的笔触从稚拙到日渐成熟的蜕变。

笔胎墨骨水墨初萌

艺术家杨明义,是中国当代著名画家,一级美术师,首创水墨水乡画新体式。他以独到的手和眼,开创了吴门绘画的现代新生面,在传统绘画基础上,不断探究用水墨语言来表现江南水乡的时代感。通过镌刻个体的艺术史诗,丈量时代的文化经纬,杨明义将千年水墨留下当代指纹,打造了江南美学与世界对话的棱镜。

生于苏州的杨明义在毛笔作坊里长大,这种宿命般的联结,让他的艺术之路始于最本真的笔墨对话,稚拙线条间游动着幼童对世界的初探。

1958年,他考入苏州工艺美专,师从吴䍩木、许十明等先贤。师心不师迹,临古非复刻,在颤抖的复笔与墨渍里感受艺术血脉的胎动,那些橡皮屑与茶渍,皆是水墨基因萌蘖的印记。

临李公麟《五马图》

杨明义

连幅179×21cm

在艺术领域,临摹通常指对原作的模仿或复制,目的是为了学习和掌握技巧、风格和精神。上个世纪,艺术界认为李公麟《五马图》流散在战争中,艺术家只能对着仅存于世的珂罗版临摹,受时代和珂罗版技术的局限,当时大家普遍认为《五马图》是白描作品,直到2019年《五马图》重新面世,才发现《五马图》是设色作品。

临摹元《永乐宫壁画女神》

杨明义

23×17cm

永乐宫壁画是中国古代壁画的瑰宝,位于山西芮城。其壁画内容丰富,绘制精美,具有极高的艺术价值。这幅作品是对元代永乐宫壁画女神的临摹之作。画中女神头戴华丽头饰,身着精美服饰,服饰上装饰着众多珠宝,胸前有一颗祥云形装饰尤为显眼。她手持物品,面容端庄,展现出一种高贵典雅的气质,体现了永乐宫壁画的艺术风格,具有较高的艺术欣赏价值。

烟火手卷木韵江南

艺术被赋予沉重使命时,杨明义的刻刀与水彩盘却固执地捕捉着生活微光。他的木刻不是时政的传声筒——枇杷叶上的锯齿是观察百次的刀痕,白兰花瓣的弧度藏着苏州园林的檐角曲线,水乡姑娘的衣角飘荡着江南氤氲。

那些茶馆雾气、蚕娘缫丝、河浜卖菱的烟火气,在粗犷木纹与清透水色间凝成素朴的风俗志。微不足道的日常生活之美,恰似灰墙裂缝里探出的草芽,是不可摧毁的生活诗意,更是艺术家以温柔抵御荒芜的美学写照。

添新仓

杨明义

93×93cm

此作于1973年创作,展现了一个劳动集体修建新粮仓的场景,人人分工明确且忙碌。背景中建筑物墙上的红色标语,尽显浓厚的时代氛围。画面色彩搭配浓烈,被细致刻画的人物肢体动作无不散发着劳动人们的赤诚热情。

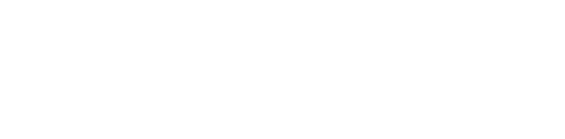

五月枇杷满树金

杨明义

37×78.2cm

枇杷是苏州洞庭两山的特产,每年五月中下旬成熟。此作画面元素丰富色彩明艳,刻画出江南农村欣欣向荣、喜迎丰收的氛围。刻板刀法锋利,线条简洁清爽,内容亲切生动,极具情感倾注。

云汉飞梁水墨钢铁

1969年冬,杨明义的投稿画作中标南京长江大桥桥面栏杆设计方案。当年轻的画家接此重要政治任务时,他背着画箱在零下的江风中反复丈量大桥。时习传统古画的经验和擅长细描江南风物的画家首次直面工业巨构——钢桁架的冷硬线条与水墨的柔润特性激烈碰撞。

所有伟大的地标都诞生于两种力量的撕扯,江水的柔性与钢铁的刚性,政治的灼热与艺术的冷冽,杨明义在其间找到了平衡点:用全国各地的标志性景观展现丰硕成果,让草原、长城、海港、巨轮、宝岛、大丰收以江南水墨细腻的笔法表现混凝土的质感。

长江大桥

杨明义

63×104cm

这幅《长江大桥》是杨明义以南京长江大桥为蓝本的艺术呈现。画面运用水彩或水粉技法,以明快色彩铺陈,黄色桥堡在蓝白交织的天空、江面映衬下格外醒目。简洁笔触勾勒建筑轮廓,弱化细节却强化整体结构,营造出独特的平面化视觉效果,既留存大桥标志性特征,又以艺术语言诠释对时代工程的独特观察,见证他艺术创作中对现实景观的诗意转化。

星翰因缘文心相照

半世纪书信往来,织就一部流动的水墨史诗。这里陈列的不仅是泛黄信札与赠画,更是一代艺术家以笔墨相濡以沫的精神图谱。年轻的杨明义向前辈艺术家唐云、林凤眠、沈从文、李可染等汲取艺术给养,陪同吴冠中、黄永玉前往司徒庙写生,带领陈逸飞、吴冠中、华君武等乘船深入周庄探幽。

杨明义与陈丹青的莫逆之交始自上世纪70年代的通信,至今往来不绝。与当代艺术家的同行时刻,早已超越技法交流,沉淀为杨明义艺术观的内核:既要黄永玉“胆破陈规”的勇气,也需吴冠中“纤毫见乾坤”的清醒,由此汇成自身水墨新生的潮涌。

修竹仕女

傅抱石

画心:55×41.5cm

诗堂:20.5×41.5cm

画作以杜甫《佳人》名句“天寒翠袖薄,日暮倚修竹”为内核,将修竹的劲节与仕女的贞洁气质相融合。竹枝颀长如女子身姿,墨色清冷衬托人物孤高,传递出“以竹喻人”的东方象征。仕女面颊丰腴,体态颀长,衣纹以高古游丝描勾勒,线条飘逸如风动,采用“散锋点睛”技法——眼睑深染,樱唇微努,以寥寥数笔凝练神韵。陈丹青题诗堂,提及傅抱石于1945年创作,翌年,重庆市长以此画相赠美国传教士桑德斯,后辗转为杨焕所藏。

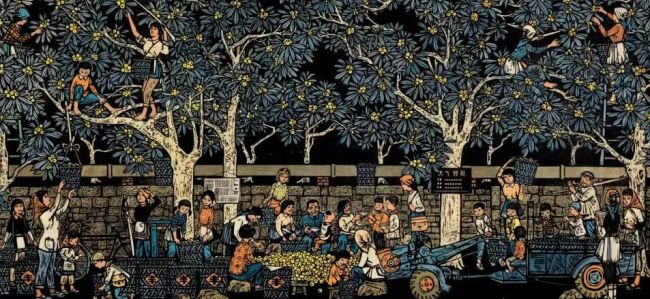

黄永玉画杨明义肖像

黄永玉

共10张,尺寸不一

黄永玉邀请杨明义夫妇去自己湖南凤凰的画室作客,第三次提出想再看看杨明义的“百桥图”。翻看后十分欣喜,提出要亲自为杨明义画像。“黄老师拿出纸,哗哗两笔就勾勒出我的长发,然后用最浓的墨画出我的眉毛。随后,他稍稍停顿了一下,仿佛在思考接下来怎么画,气氛紧张极了。这时候有人讲了一句笑话,我们都哈哈大笑,黄老师突然大喊一声:‘明义!我就画你的笑!’”时过境迁,杨明义依然清晰的记得每一个细节。“他随即画出我笑眯了的两只眼睛,和咧得连牙龈都出来的嘴巴,非常传神。”这幅作品便是两位艺术家之间深厚的情谊与艺术交流的印证。

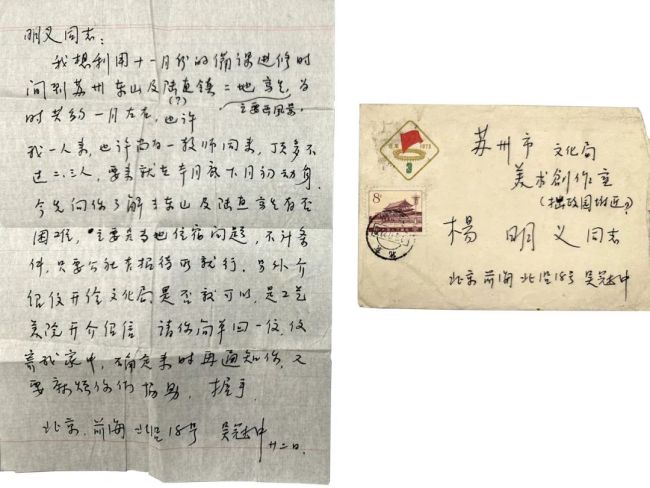

杨明义与傅小石书信往来

傅小石是江苏画院院长傅抱石的儿子,受家庭氛围影响,他在书画领域也深有造诣。杨明义与傅小石相识于上个世纪六十年代的版画班,多年来始终亦师亦友。谈起傅小石,杨明义总是抑制不住自己的欣赏:“傅小石人物画画的太好了,我崇拜他,我们认识后,星期天放假我下山就去傅家,有时傅抱石先生就坐在客厅,他知道我来找小时,就会朝楼上喊‘小石,苏州有个杨明义来了!’”。

杨明义与吴冠中书信往来

杨明义在访谈中多次提及:“我一生中最幸运的就是碰到两个人品好、画品好的老师。一个是黄永玉,一个是吴冠中,他们对我一生起的作用太大了。”在展柜内,陈列横跨几十年的书信往来,吴冠中每次到苏州写生,都要请杨明义陪同,在园林、光福司徒庙及苏州的街巷中,都留下了他们的脚步。在数封书信中,我们也不难读出来前辈对后生的谆谆教诲。

水经灵痕江南诗筏

水是杨明义绘画的母语。当他的笔尖触到宣纸,江南便从墨韵里醒来:晨雾中的双桥似蒙纱仕女,春雨里的瓦檐滴着青黛,秋藤攀过粉墙如岁月篆书,瑞雪夜下的灯笼在素白中点破胭脂。这几十幅水乡长卷,并非对风景的摹写,而是一个游子与故土的永恒对答。

八十年代与吴冠中同游周庄,杨明义于双桥石阶上顿悟:“水墨之魂不在形,在呼吸的间隙。”于是《水乡晨雾》化船影为淡赭;《姑苏秋夜》山岚宝塔月辉如洗。春绿新秧的湿润、夏荷擎雨的清响、秋思芦荻的萧瑟、冬雪覆瓦的寂光,四季之景尽入手与眼,那些水墨的痕迹,储满了江南的呼吸与心跳,也蕴含着水的哲学——柔能载舟塑形,弱可穿石成壑。当《宝带长卧》的拱影倒映墨池,我们看见的不仅是苏州的桥,更是千年江南在当代水墨中投下的精神长虹。

案头

杨明义

93×103×4cm

画面聚焦案头景致,蓝白花纹瓷盆里,荷茎亭亭,叶片或舒展、或微卷,嫩黄花蕾与白瓣点缀其间,鲜活又雅致。背景以渐变绿、黑铺陈,衬出盆荷的清新。画家以细腻笔触、明快色彩,把案头一隅的生机与静美呈现,让观者感受日常的诗意。

春绿

杨明义

95×68cm

文人雅士在园林中种植芭蕉,常常享受雨打芭蕉闲听雨的乐趣,又因芭蕉叶能阴满中庭的特点,所以白墙、芭蕉绿叶也成为苏州园林常见的元素,春日芭蕉抽芽,嫩绿新生,画家虽然只画了一隅,但仍然能辨认出这是苏州古典园林的春色。

春雪

杨明义

46×53cm

近景零星几棵光秃树木傲立于覆雪地面,尽显春雪后生命的坚韧;中景宽阔水域上,一艘小船随波摇曳;远景朦胧天空与模糊船影,更添悠远意境。整体以灰白为主色调,通过淡墨和留白,营造简洁、清冷、宁静的氛围,正是春雪初霁的江南水乡。

苏州夜

杨明义

103×103×4cm

这幅《苏州夜》水墨作品,画面以黑白色调呈现。朦胧的墨色晕染出苏州城的轮廓,建筑、街巷在深浅变化中若隐若现,静谧而悠远。画家借水墨的浓淡,把苏州夜晚的独特韵味凝于纸上,让观者感受这座城市在夜色里的宁静与深沉,是对苏州夜景的诗意捕捉。

姑苏瑞雪夜

杨明义

34.5×46cm

杨明义对江南水乡的桥满怀眷恋,历时近3年创作“江南百桥图”。为画好桥,他走遍江南,只为呈现不同情境下桥的魅力。杨明义笔下的桥有的古朴雅致,有的热闹藏着生活气,有的孤独却满是故事。黄永玉评价“看明义的画,上了桥,忘了下来”,道尽画中桥的感染力。此作为百桥图中的一幅,以墨色铺陈夜色,用留白添雪,绘出姑苏雪夜的静美。

石头记

(狮子林写生)

杨明义

137×171cm

贝聿铭所言:“狮子林的假山是立体的山水画”。狮子林作为苏州文化的典型代表,也成为了杨明义的写生地点。作者用浓淡墨色交织,勾勒怪石、树影、建筑轮廓,打破传统透视,以破碎、拼贴式布局,呈现园林“咫尺山林”的深邃与错落。墨韵虚实间,藏着文人园林的诗意与哲思,是传统园林意象与现代水墨实验的交融,诠释对古典空间的当代解读。

游观寰宇水墨行旅

一支羊毫,半锭松烟,随杨明义穿行于世界的褶皱里。当江南的笔墨语言遇见异域风物,竟碰撞出意想不到的诗篇:尼罗河畔的烈日熔进《埃及碎片》,枯笔擦出的赭石裂痕似千年壁画剥落;泰晤士河的水影晕染《湖畔》,钴蓝与青灰的交融如雾锁英伦。斯洛伐克古堡的月光凝成《月夜》里一泊钛白——这些画作不是浮光掠影的游记,而是一个水墨信徒与异质文明的深度对话,是古老中国画法在远行中的破茧重生。

月夜古堡

(斯洛伐克写生)

杨明义

40×52cm

作者以斯洛伐克古堡为蓝本,借中式水墨语言,绘出月夜下古堡与周边景致。以独特视角捕捉异域建筑的月夜氛围,呈现出斯洛伐克古堡独特风貌与意境。

布拉迪斯拉发

(斯洛伐克写生)

杨明义

46×52.5cm

在斯洛伐克期间,作者以高空视角定格斯洛伐克首都布拉迪斯拉发景致,细腻描绘出城市轮廓。天空与建筑的墨色层次与色彩对比,呈现出独特的东欧城市视觉印象。

科隆大教堂之夜

(德国写生)

杨明义

45.9×59.9cm

以传统水墨为基底,融合西方写生对建筑结构、光影的观察,借墨色浓淡展现科隆大教堂轮廓层次,借红树、朦胧建筑营造东方诗意,让哥特式建筑的巍峨与东方水墨的含蓄碰撞交融。

埃及记忆中的碎片

杨明义

51.5×178cm

这幅作品是杨明义以海外游历为脉络展开的创作。他将埃及见闻化作“电影片段”,通过金字塔、古迹等元素铺展异域历史,前景人物成为记忆锚点,把光怪陆离的游历体验,凝练成具象与抽象交织的画面。用独特视觉语言,诉说海外见闻对其创作的滋养,是个人记忆与异域文化碰撞的艺术结晶。

山水无尽,墨韵永存。一池墨,一支笔,一方素纸,便是艺术家手眼之间于笔尖的舞蹈,水墨艺术在创作者的坚守与突围中展现出最为蓬勃的生命力。艺术家杨明义的笔触不仅描摹了风景,更将江南温润的脉搏与对世界的见解化作了素白宣纸上的永恒凝结,通过自身对中西方审美理念的理解,融入秀美的江南水乡和传承人文的重要属性,打造了独属于杨明义的“水墨密码”。希望您能够来到吴博,在这个快速发展着的时代中感受如墨色缓缓晕染的宁静与深远哲思,让这份感受化作一份内在的滋养与力量。

【特展信息】

杨明义——一个艺术家的手和眼

展览时间:

2025.06.25~2025.10.12

展览地点:

吴文化博物馆吴颂展厅及公共区域

(来源:苏州吴文化博物馆公众号)

画家简介

杨明义,出生在江苏苏州,毕业于苏州工艺美术专科学校,又就读于中央美术学院。1987年赴美留学,后毕业于纽约青年艺术学生同盟。中国美术家协会会员,一级美术师。

吴冠中称杨明义为“创新派中国画家”,黄永玉称赞他为“在森林中发现金鹿的人”。

1982年作品《江南渔村》《白兰飘香》入选中国首次赴法国春季沙龙画展,1989年他创作的水墨画《杭州西湖》被选印成特种小型张邮票在华盛顿举办的二十届世界邮政博览会和中国杭州同时发行。并先后获得“中日书画交流展金奖”“20世纪亚太艺术大展银奖”“世界华人艺术大奖”,2000年又获美国亚太艺术中心颁发的“20世纪艺术贡献奖勋章”,获“第五届全球中华文化艺术薪传奖”,1978年因创作《水乡的节日》一画在写生中发现周庄,并把周庄介绍给世人,被评论界称誉为“发现周庄第一人”,获得周庄荣誉镇民的称号。中国美术馆、中国国家博物馆、人民大会堂、江苏省美术馆、苏州博物馆、纽约大都会艺术博物馆、伦敦大英帝国博物馆等诸多中外美术馆、美术学院和美国前总统布什和夫人及社会名人等私人收藏家收藏了他的作品。2006年4月15日,在法国朗布依埃市博物馆举行的“巴黎·中国美术周”开幕式上,杨明义代表中国美术家代表团把他的江南水乡作品送给巴黎朗布依埃市市长。2008年《姑苏瑞雪夜》入选法国卢浮宫国际艺术沙龙展,经法国美术家协会严格评选荣获特别独立艺术家大奖。并将此画捐赠给自己的家乡苏州博物馆永久收藏。

2010年荣获艺术之巅中国画十大年度人物,2018年获白俄罗斯国家美术馆和文联颁发的最高艺术成就奖,2020年获得法国巴黎艺术学院ESLAP学术委员会严格评选的终身艺术成就勋章。自1989年起,杨明义曾出版《心帆飞扬-杨明义的江河湖海》《大义》《杨明义的艺术世界》《苏州渔歌》《杨明义画周庄》《绝版的江南》《江南百桥图》《杨明义写生作品集》《水墨水乡》《近日楼散记》《“叶茂”杨明义书法集》《诗画江南》等四十余集。