前言

中国画与书法教学课徒稿是在图象学符号与象征的基础上的衍生,是笔墨学内美的外化,亦是绘画与书法历史的一部分,将历史有尊严地展开。

中国画与书法课徒稿教学法在世界艺术门类中是独特的系统性学习范式,它是中国画和书法传承初始阶段的最重要手段,传统书画丰厚庞复,形成恒定的秩序,难以自行进入。课徒稿引导出路径,是解读传统奥秘的渡津宝筏,是打开门庭的钥匙。

贡布里希在《艺术与错觉》中指出“从来没有一种艺术像中国的艺术,着力于对初始图式的学习,就是这种初始图式语汇的学习和经验,才有可能使人越过纷繁复杂的客观世界抓住事物本体进行灵感的抒发。”

在中国古代文化传播前提下,传统书画学习大多通过师徒相授,以课徒稿形式将优秀传统解读释化,通过自我的研究,理解消化后系统讲解示范出来,为后学者建构理性与情感的认知。五代黄筌为其子所作的《珍禽图》,古雅精微之致;元代倪云林为其侄所作的树石课徒稿,萧疎本色中增绵厚气韵;清初龚贤的山水课徒稿更为系统,文字与示范相得益彰。课徒稿一方面褪去个体创作的形式面貌,又在很大程度上保留了个人独特的笔墨意象与气息。既是讲解传统,也是自我的表达;既是古典的程式也是当下的再现,将静态的文本传统融合了个体心性,以现场示范的行为方式显现。同时课徒稿也是变动发展的,并不仅是重复过去的经验和荣耀,而是展现艺术家个人的参悟和精神。艺术家在不同时期因自我笔墨的能力与境界的升华,在课徒稿内在中都有微妙的差异,使传统程式产生了无限的变化,在内容与笔墨上见出心性和气象的流露。

中国画学院教学体系日益完备,包涵了中国画、书法、文物保护与修复的多元方向,此次课徒稿展览的内容题材多样,形式大不相同。有系统性的课徒稿讲义,有课堂即兴示范,有研究探索性手稿,有文字思考的记录,有古物件修复,以册页、手卷、立轴、漆器等多种形态充分展现。老一代教师或在传统古法基础上深入研究,或参合科学化的分析,使课徒稿出现了新貌。在职教师绘画形式多元,表达手法理性而自由,为中国画教学呈现出当下的新气息。

举办课徒稿展是对中国画学院教学文脉进行梳理,展示出中国画学院丰厚的历史积淀,体现教学上贯彻严谨研究的风格体系传承,凸显出教师创作理念背后的思考和修养。这是艺术与文脉在不断生长、突破升华的根基,也为未来的教学发展提供价值,启发年轻的学子从中体会到中国画与书法、修复的传承意义,更能感受到艺术探索研究在持久沉浸中的真诚信念。

在流媒体泛滥的21世纪,视觉媒介成为主导观众的重要一端,而在这种视觉冲击下同质化在所难免。天津美术学院中国画学院应该充分挖掘天津传统和现代的美术资源,为发展中国式视觉文化体系提供支持,形成特色典范。

通过对中国画学院教师群体教学课徒稿的展示,可以清晰的反映出不同时代下书画艺术风格和形式的发展与转向。这是对数十年教学工作的成果展示,也是从中国画教学史中不断汲取经验,为下一步的持续发展提供借鉴。

(文/周午生,天津美术学院党委委员、中国画学院党总支副书记、院长,兼花鸟画系主任,2025年3月18日)

李孝萱画语

言及教学,必当直面学生。为师者必免不了要有些考虑。分寸的把握总是个难题,由不得性子。若想省点心去偷懒,自然会寻思着有个共识,或者说,有个什么体系攥在手里。不必要的麻烦相对就减少于许多。迄今为止,我并未发现一个真正有效的措施能够灵验,无非全是经验上的摸索。这些完全靠经验形成的东西往往就存在着偏执的一面,不适应变化的本质。这样,一个体系的出笼就成了某种饥渴。我曾听过不少大大小小有关教学的讨论会,虽都不约而同地强调自己的所谓体系,最终还是落到了程序性和概念性上,无根本性改变,即使有相异之见,也都必须在一种权利的意志下得到统一。

临摹明人汪庆百肖像40×30cm1995年

体系本无害,它的秩序能帮助人有成效的学习。问题在于体系一旦被权力左右,就丢失了应有的生机,变成了有害的东西。例如关于基础训练的问题,我始终看不见一个广义上的涵括。索性不考虑专业性差别,把明暗素描统为不二法门,学生的好坏也得从中分出等级。看似有个清晰的思路深入其中,其实是千人一面的套路。这是不是大家渴求的那个体系?我不清楚!更令我费解的是四年毕业的学生,稍有些一般画形的本领,用不着动脑子参考照片摹出张画,不明不白得个奖,红字当头,误以为人才。一下子成了珍稀动物加以保护。自己受不了,别人也被吓着了。一个学校办学,一个老师教学,其动机纠缠于此,只能说是目光短浅,但这恰恰成为目前美术教育的主流和方向。再比如像以前大师与大画家云集的学校,其困惑也给我们提供了不少反思。大师与大画家置身于教学中,他们在艺术上的造诣本身带有一定的权威性,无形中被浓缩为一个支流、一种规范,演变为一种体系。当初是不乏气象的,但时间久了不免要褪色,关键是效法者背上了包袱,再束缚住手脚,于是钻进了死胡同。要么以素描明暗养成的思辨意识对待人和物;要么处于临摹状态,排斥个人感受,毫无生机。常言道:大树下好乘凉,一乘凉人就怠惰了,就不情愿费脑筋,就养成了吃残羹剩饭的习性。再有,理智上能够接受的东西,感情上受不了,传承血脉的心理真正起到了作用。感受被压抑了,规范肯定是教条。有句话说得恰当:“生于民间,死于庙堂”,非把生机勃勃的活人教化成木头桩子了事,其例子实属屡见不鲜。坦白地讲,这样的体系不管怎么迷人耳目,如何自圆其说,都是值得怀疑的。

人物写生其一159×85cm1995年

仔细想想,体系是什么,毕竟还是个程式化的东西。即便有个像样的体系攥在手里,能维持多久?能不能经得起具体教学的验证?还很难说,对于绘画而言,它的随机性和情感的不定性,只有不断变换招数来应付,仅靠一些程式根本适应不了瞬息即变的现象,所以任何程式化的东西都不能过分依赖。我个人的态度很明确,反对体系,起码在面对学生时这种感慨经常出现。

一个老师,画上的功夫稍差一些尚可理解,但要真懂,要真明白,不能糊涂;要用心,又不能用错了心,禅宗有个话头,叫“一字进入公衙门,九头牛也拖不出来”,这“门”的可怕之处就在它许进不许出。倘若老师不清醒,这个“门”你就守不住。所以应想法使学生先有个觉悟。在教学的进程中常常碰到老师与学生的想法不在同一轨迹上,甚至是背道而驰的。这很正常,十个手指伸出来都不一样齐,何况人的思维又怎么能相同?这时候老师的臭毛病最容易犯,夸夸其谈半天,其实就想让学生信服他,低下头来崇拜他。这样一来学生三分的兴趣被搞得二分糊涂,一分迷茫,结果就畏首畏尾,心灰意冷。一个班近四十个学生,年龄不同,性情不同,对待生活的态度不同,这些差异确实给老师出了大难题——都得一一应对,要触摸他们的心意,找到恰当的方式。显然,一致的方法、一统的规则不会真有效用,本来绘画的方式是在兴奋中自然流动的现象。生活的流动、心里意识的流动,包括绘画形式的流动,最终脱离不开“感情”二字,人的感情怎么好左右?感情的冲动可能关注目的性和实用性吗?不可能!所以一个抽象的东西是看不见痕迹的,相反就无需指责和压制。假使以个人的偏执强硬地扭转,我想不会有任何好的结果。上好的办法只能是引导,因地制宜,因材施教,使之朝着一个健康的途径发展。一个好老师最大的愿望,就是希望自己教的学生能够成器,能超越自己。打个比方,好比孔雀开屏,教了多少年一个开屏的也看不着,那孔雀岂不全变成了山鸡。假如真的是这个情形,无论从哪个角度都没有道理可讲,老师的责任逃不掉。

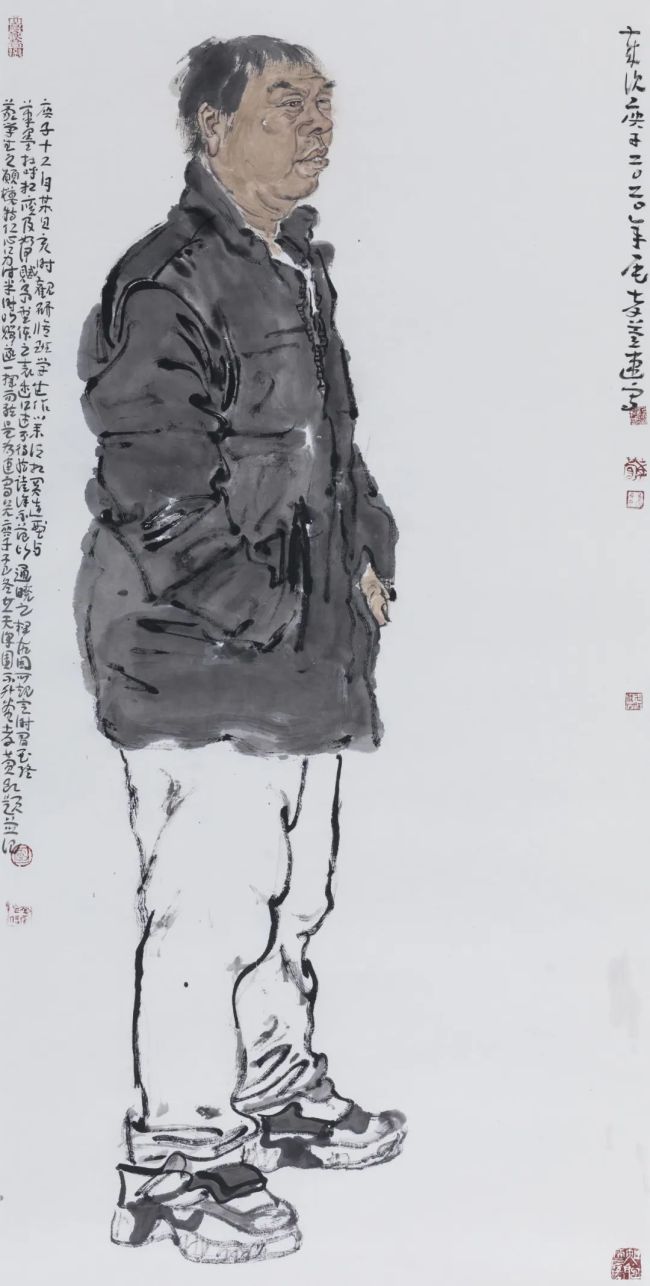

人物写生其二139×70cm2002年

引导学生掌握一个比较有效的学习方法,对学生兴趣和感情的培养首先不能疏忽。不能因为个人对某些方面稍有认识,有个标准或者说有个自识的高度就凌驾于学生之上。对任何东西的优劣高下都有个认识的过程,美的东西、好的东西要留下来给人感受,不能去硬塞。你硬塞给他,他堵得慌,心中不畅快倒易逆反。尤其感情上的东西,没有道理可讲,不但不能置障碍,还要给他打通渠道,老师可能做的只有潜移默化地暗示,帮助他们清洗那些在感觉表层上的污秽,积垢,使它渐渐地清爽,明洁起采,反正你不能直接去触动他的神经,把学生的情感,情欲强迫地指向一个高尚和纯粹的境地,这不是老师的工作范围,艺术教育本身也不含括这些。假如非要使人变得完满,这样只能把学生引向完全急功近利的情感中。像从前那样有条有理、按部就班,以简单的秩序规定丰富的情感生命,真的非常有害。

很多情况下,要考虑多给学生些胡思乱想的机会,只要不是胡作非为有什么可怕的?不管是异想天开,还是梦中说梦,从实处着眼,获得些许明晰,无疑是件难得的益事。老话说“不撞南墙不回头”,回过头来猝然清楚了怎样打算就好。当然,倘若既不用去南墙一撞,又能够明白,那就更好。不过在对学生的启发上,没必要“自我”不离口,拿来唬人。自我在很大程度上具有欺骗性,习惯性的脱口而出更容易受到怀疑。好的自我是不脱离本真的。

人物写生其三139×70cm2002年

本真的问题是:通过绘画这种形式对人生、对个人有某种寄寓,而不被物欲所累。寻求适用于精神的、内在的、抽象的因素,才能够在情感调和中发生作用。在这一认识下逐渐找到一个比较恰当的学习方法。即:如何在具体的物体中把握抽象因素:如何在真实空间和感觉空间的交叉中领悟生活和艺术的本质,如何使感情能够真正支配心理和绘画形式,如何把个人,模特与相关的背景联系起来,使个人经验在画面冲突中得到有效的调整;如何把传统的程式语言、笔墨语言赋予新的解释,在不丢弃中国画特色的前提下,缩小传统笔墨表达现实人生的距离,使笔墨具有当代意义;如何吸取异质文化艺术来丰富和扩大写意人物画的造型语语言;如何从形态中把握造型,使造型本身具有延伸精神和情感的价值意义;如何理解现代写意人物画为什么把中西文化对人的认识作为意识基础,包括写意画为什么要强调书写性,为什么要有情意,笔意和心意,怎样结合,笔性、笔意、笔气靠什么支撑才能获得等等。最终把这些问题综合起来,才涉及到依附形象的表达和如何驾驭一幅画。以上主要在思维和意识上的提升,真正附着在学生的作业里的确有相当难度。从远处大处着眼,我认为总比丢了脑子只沉湎技术要拥有成效。只要今后坚持下来,多积累,技术问题应该不是个问题。

人物写生其四139×70cm1996年

当然,我丝毫没有贬低技术之意。“工欲善其事,必先利其器”没有高超的技术,一切都是空的。我意在表示:在这个问题上要有宏通把握,忽视心性要求,应该是个大忌。这当中有个谁先谁后、谁支配谁的高下之分。技术支配情感,心性受到压迫,情感会变得萎缩,技术会变得庸俗;情感支配技术,技术会幻化生趣和境界。失之毫厘则谬以千里,得失都在这里。

有些学生急于事功,大脑出了问题,一是按名声来理解艺术,一是探寻别人有否绝招。按名声理解艺术,就永远不知道什么是公道,不清楚什么是好、什么是坏;以绝招而得意,认为自己很聪明的人,其实是最傻的。世界上没有一个聪明和智慧的人是靠绝招来过活的。我想一个真想画好画的人,都有个过程,不愿粘在事物的假象中,欺骗自己真实的心意。用—生的时间来学习艺术,持守一种虔诚的态度,让自己有知性、有教养,就要来一个大的颠覆,把遮蔽在身上的那些表层的东西撕掉,把生在心里不健康的妄想去掉,用怀疑的目光发现问题,用思考的头脑解决问题。竭尽全力去做,最后无愧于心就够了。对于名誉不要过分在意,“犹如木人看花鸟”得失置之度外,有个放逸。好比乌云遮盖了太阳,阳光透不出来,但只要神明在心,不管乌云如何积蔽,终有散去的时候,心性便会放出光芒。

(文/李孝萱,来源:天美中国画)

李孝萱课徒稿欣赏

头像系列

头像速写其一26x37.5cm1999年

头像速写其二26x37.5cm2000年

人物写生-局部138×69cm2020年

人物写生系列

人物写生其五138×69cm2012年

人物写生其六138×69cm2020年

人物写生其七138×69cm2020年

人物写生其八138×69cm2019年

人物写生其九-局部139×70cm1996年

平凡的生活139×70cm1997年

沉重的心情139×70cm2000年

无心的网136×68cm1997年

木桌与人139×70cm2000年

艾因138×69cm

人物写生其十138×69cm2020年

人物写生十一139×70cm2002年

人物写生十二139×70cm2010年

人物写生十三138×69cm2005年

人物写生十四138×69cm2014年

艺术家简介

李孝萱,1959年生于天津市汉沽区,1982年毕业于天津美术学院中国画系,后分配到天津塘沽区图书馆工作,1985年调入天津美术学院中国画系任教至今,曾任天津美术学院中国画学院院长,硕士研究生导师,博士研究生导师,中国国家画院专职研究员,中国美术家协会会员。

自1984年起便在中国、美国、日本、法国等地参展无数。作品亦被收藏于美国明德大学、韩国现代美术馆、新加坡斯民艺苑、澳门市政厅、香港艺术馆、台湾长江艺术中心、广州美术馆及中国画研究院等知名艺术机构。