“身既死兮神以灵,魂魄毅兮为鬼雄。”张成泽的作品,不管是人物画、山水画、花鸟画,其基调都是歌颂现实生活中的真善美,充分体现了他热爱祖国、热爱人民、热爱生活的真挚而纯朴的心灵。他通过自己的画作,把对祖国、对生活、对大自然的爱撒向了人间。

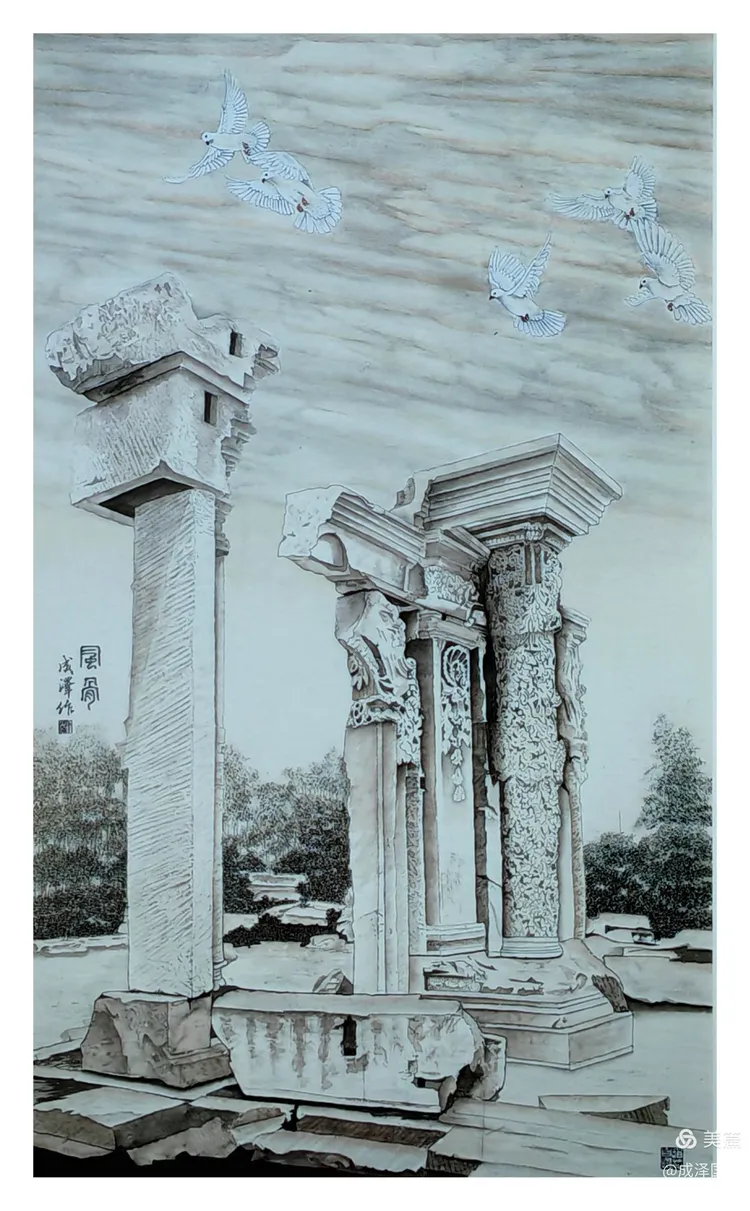

2000年5月上旬,张成泽在中央美术学院上学期间,创作了以圆明园遗址为题材的两幅工笔画作品《国殇》与《风骨》。《国殇》画面以淡蓝色画出天空、深绿色丛林与玉白色夏宫门庭,遥相呼应,形成了柔和的色彩对比,达到了跳动与有节奏的和谐统一,集中体现了圆明园被毁后的残破、高大而不失庄严。他用富有弹性和张力的线条,精心刻画了花岗岩的质感、浮雕的花纹、破碎石块的断面棱角。而在《风骨》画面的天空中,增添了一群飞翔的白色和平鸽,寓意深远且给人启迪。

《国殇》

《国殇》与《风骨》其技法渊源承袭了宋人绘画一脉,造型工致准确,笔墨严谨精细,体现了本源的特质,融入了大众的审美诉求,借物抒怀,借画言志。张成泽通过真实地描绘圆明园被毁坏的断壁残垣,牵着观众的手,走进历史真相,深刻认识一百多年前英法联军入侵中华、火烧圆明园的那段屈辱历史。

张成泽曾三次去圆明园观看被毁灭的文物古迹,赞叹中华民族伟大的建筑智慧,憎恨侵略者的野蛮暴行。他利用在中央美术学院国画系学习的机会,决心画一幅以圆明园为题材的作品以警后人。

《风骨》

2000年5月1日学校放假期间,张成泽再次走进圆明园,面对被毁的高大、庄严的夏宫门庭,反复思考:古代先贤“以形写神”的高论,宋人画作千年不衰的严谨,以及中央美术学院传统、写生、创作“三位一体”的教学模式……如果用写意手法去表现,很难做到形体准确,细节定会遗漏,思来想去还是用工笔技法较为妥当,尽力画好画像,这一个“像”字带来好多难题,如:画板距实物20多米,实物被损毁和风化得很严重,看不清花纹细节和雕琢痕迹,只能来回观看捕捉线条。(当时没设围栏)

张成泽在圆明园写生的8天时间里,正是五一国际劳动节放假期间,圆明园遗址游人如织。他作画的地方似乎成了游客参观的一个中心,有数不清的人在围观。游客都很自觉地避开了画家的视线。

写生后期,不少游客对即将完成的画面给予了诚恳评价。不少游客说:“画得真好、真像,连纹路凹凸都画出来了,不是一日之功”。懂画的游客则说:“现场写生的作品才有生命力,且往往是孤品,有学术价值和收藏价值。”

有位晨练的高姓长者,满头银发,精神矍铄,走路生风,每天早上见面,他都主动和张成泽聊一会。高大爷说:“我已经在此晨练20多年了,这个地方游人很多,都想来看看被英法联军毁掉的皇家园林,见证满清政府的衰落,见证侵略者的野蛮。我常看到画家在小本本上画,像你这样立起大画板绘画的,还是第一次。你一早就来,天黑才回,我看到了你对绘画的热爱和痴迷”。

有个10多岁的女孩看张成泽画画,看得有点着迷,缠着父母一直在旁边仔细观看,久久不肯离去。

在导游的引领下,迎面走来一批黄头发、蓝眼睛、白皮肤的外国人,其中一位50多岁的男子咿哩哇啦讲了一通。一位游客问导游:“他说了什么?”导游翻译说:“侵略者应该向中国人民道歉,应该归还被盗走的文物;中国画家用画笔叙说这段屈辱的历史,值得称赞,了不起!”翻译话音刚落,周围响起了热烈的掌声!这批欧洲游客主动邀请张成泽与他们在画板前拍照留念。

从西城区陶然亭53号中央美术学院教学点到海淀区圆明园遗址公园之间距离17公里。每天一早天不亮,张成泽就骑着自行车出发,晚上7点多返回,午饭仅是两个馒头夹咸菜和一壶开水。经过努力,两幅作品基本完成。这个过程虽然辛苦,但对此收获张成泽感到由衷地高兴,他随即赋词一首:

《水龙吟·国殇》

华夏江山悠悠,晚清衰败如雨骤。清庭夏宫,气势宏伟,瑰宝铸就。金砖碧瓦,雕梁画栋,古树岸柳。东方古建筑,人民智慧,屈指数,世独有。

庚申多难悲秋,英法军,舰炮黑枪口。侵淫抢掠,盗窃珍宝,殃及国瘦。三天大火,灰烟蔽日,炙烤时候。满地横尸首,国殇民怨,帝王哀愁。

(文/郝传更,摘自《水墨彩虹》,来源:美篇@成泽国画)

画家简介

张成泽,山东滕州市人,就读于中央美术学院国画系,中国艺术研究院研究生院硕士研究生课程班。

现为中国美术家协会会员,中国工笔画学会会员,山东省美术家协会会员,清华大学美术学院高研班导师,山东轻工职业学院客座教授,山东省翰林书法院副院长,中华爱心书画研究院艺术总监。

绘画作品多次参加中国美协主办的全国性大展,两次获奖,多次入选;二十余幅作品获山东省、济南军区美展一、二、三等奖。