20世纪80年代,罗伯特·劳申伯格(Robert Rauschenberg)、安东尼·塔皮埃斯(Antoni Tapies)等国际艺术家相继在中国美术馆举办个展,展出的作品涵盖装置、拼贴和版画等艺术形式,为中国艺术家提供了接触综合材料艺术的机会。也正是在这一时期,综合材料艺术在国内开启了全面的发展历程。经过30年的快速发展,2014年综合材料绘画正式进入全国美展行列,以独立画种、单设展区的形式进行展陈。从全国美展的演进轨迹来看,综合材料绘画从早期的边缘探索,逐渐发展成为如今的独立门类,这一过程不仅突破了传统绘画的媒介限制,还在形式与观念层面实现了多重跨越。这种创作实践拓展了艺术表达维度的同时,也在全球化语境中确立了中国当代艺术的独特意象。

一、综合材料绘画的画种演进及其在全国美展中的发展

在2004年第十届全国美展中,部分作品开始标注“综合材料”,但仍归类于大画种范畴,如叶武林等人合作的壁画《受难者·反抗者》就明确标为综合材料。在2009年的第十一届全国美展中,综合材料绘画成为独立的艺术门类进行展出,标志着该艺术种类在官方展览体系中得到正式确认,为综合材料绘画的进一步发展奠定了基础。在本届全国美展中,崔嵬的《劳动光荣》、宋学智的《九寸土》(图1)等作品以多样表现形式呈现出中国综合材料绘画的多元发展。2010年,中国美术家协会正式成立了综合材料绘画与美术作品保存修复艺术委员会,首届艺委会主任胡伟对综合材料绘画进行了学术界定:“单画种材料技法的演进、多画种或多种材料技法的互渗融通、‘原生态’表述。”

图1宋学智《九寸土》综合材料绘画

180cm×280cm 2009年

“单画种材料技法的演进”构成了艺术发展的基础,而每一个画种都拥有自身独特的材料与技法传统。为此,综合材料绘画艺术家在传承传统的同时,持续探索新的材料与技法,从而推动了该画种的演进与发展。而“多画种或多种材料技法的互渗融通”则是艺术创新的重要路径。随着艺术观念的日益开放及绘画技术的不断精进,创作者致力于将不同画种的技法与多种材料加以结合,以此创造出全新的艺术形式。“‘原生态’表述”则强调了对材料原始质感与自然状态的保留,以及对创作过程中发生的偶然性与随机性的肯定。对综合材料绘画学术内涵的全面概括,既体现了传统画种在材料技法上的自我革新,强调了不同艺术门类之间的相互借鉴与融合,同时还显示出注重材料本身在作品中呈现出的自然属性。

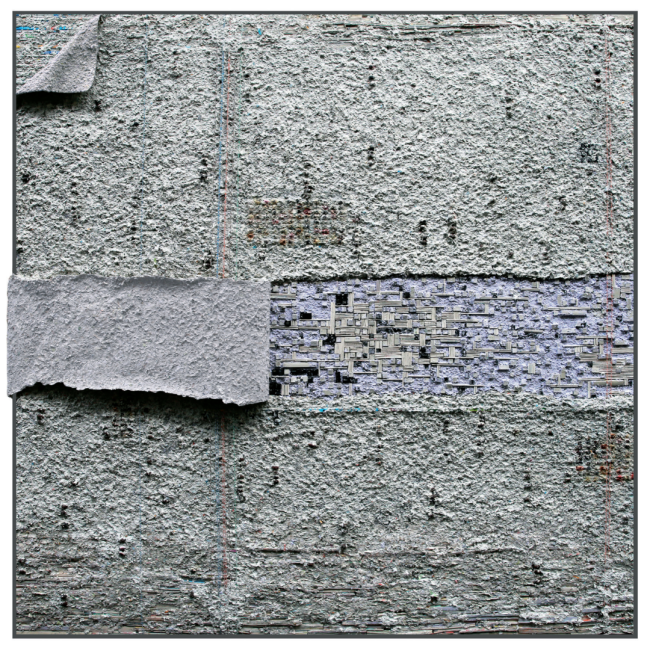

郑格菲王文灏《数聚》综合材料绘画

240cm×240cm 2024年

有学者认为,“综合材料绘画中的材料不再是造型与色彩的辅助载体,而是具有影响整幅画面的主题表达、观念传递的重要元素。材料除了本身具有的物质属性,还具有丰富的文化属性与精神属性”。当媒介被创作者赋予了新的艺术价值之后,媒介特点在物性所呈现的视觉审美与其自身的价值观念中相互转换。在综合材料绘画中,物质属性体现为材料媒介的客观物性特征,而精神属性则源于创作者的主观赋予。所以,艺术家对媒介的选择本质上是通过物性载体实现艺术目标的创作实践,这一选择既遵循材料本身的物理特性,又承载着创作者的主体性表达。

图2丁志伟《寻找焦裕禄》综合材料绘画

170cm×170cm 2014年

2014年,第十二届全国美展增设综合材料绘画展区,是综合材料绘画在中国美术领域发展的重要历史节点,标志着综合材料绘画“独立成科”。此次全国美展中综合材料绘画作品呈现出由丰富的材料与多样的观念所带来的视觉震撼,是材料多样性与多种艺术形式的展现。例如,张海峰《红砖与黑铁》、王雷《文化中国·大明》等作品几欲脱离二维平面而走向立体空间,丁志伟《寻找焦裕禄》(图2)、杨洋《春将至》(图3)等作品明显受到拼贴艺术的影响,体现出中西艺术融合与共生,为艺术发展注入了新动力。第十三届全国美展综合材料绘画展举办之时,恰逢中华人民共和国成立70周年,因此对历史的重现、对时代的关注、对人民的歌颂,成为此次展览中许多作品表现的重要题材,展览呈现出独特的时代印记。

图3杨洋《春将至》综合材料绘画

232cm×192cm 2014年

与第十二届全国美展相比,第十三届全国美展综合材料绘画作品在材料选择上更加凸显出材料物性与精神,在材料使用与主题表现、物性视觉与心性传递等方面结合巧妙,如张晓华的《九牛图》,以泥土、牦牛毛、牦牛粪等调入油画颜料进行创作;吴庆扬以青蒿素原草为主要媒介创作了《人物周刊——屠呦呦》;巴图《远古之声》(图4)以牛皮、胶质材料以及矿物颜料等,通过综合工艺手法处理画面,呈现出独特的地域文化及强劲的生命力。对大多数观众来说,激发自身对综合材料绘画的审美体验,主要源于作品主题所引发的文化共鸣;因此,艺术家通过对宏大叙事的创造性重构,不仅实现了艺术语言的革新,更在深层次上唤醒了集体记忆与民族认同,呈现了根植于人民美学的深层审美诉求。

图4巴图《远古之声》综合材料绘画

179cm×199cm 2019年

例如,以丝绸之路、红色经典和人民生活为主题的创作,并非简单的题材再现,而是通过综合材料语言的当代转换,构建了具有历史延续性的多元叙事体系。这种以民族文化基因为核心的创作范式,成为中国综合材料绘画发展进程中恒常的艺术特征。这些作品在物质媒介的符号性运用与集体记忆的视觉重构中形成互文,既满足了大众的审美期待,又实现了艺术本体的创新突破。从20世纪80年代至今,综合材料绘画发展日渐成熟,创作队伍不断加强,创作者对各类媒材的探索与挖掘,为当代中国绘画植入了日趋多样化的语言形式。

二、第十四届全国美展综合材料绘画的东方美学特征

2024年夏,“第十四届全国美展综合材料绘画作品展”在山东美术馆展出。本届全国美展是继第十二届、第十三届全国美展后,综合材料绘画作品在全国美展中的第三次亮相。在此届全国美展中,综合材料绘画作品的艺术视觉发生了悄然转变,艺术家试图在媒介物性与绘画意象中寻求平衡是其中的一个创作趋势。

第十四届全国美展综合材料绘画作品的特征之一,是以中国传统文化价值体系为主旨,呈现出符合当代审美的综合艺术表现。然而,综合材料绘画作为一种发展历史较短的新型画种,仍需要通过长时间的探索,建构自身完整、成熟的艺术形态。本届全国美展中的综合材料绘画,依据媒介物性可分为三种创作特征:其一,对媒介原生态属性的开发。创作者充分发挥媒介的物性特点作用于画面,与传统的绘画语言形式有所区别。其二,对现成品的运用。这一类型的创作重在围绕现成品进行,以其原有的物质形态承接艺术家的创作意识。其三,艺术表现上凸显绘画性与东方美学特征。如果说前两种特征突出了综合材料绘画的媒材性,那么第三种则凸显了综合材料绘画的绘画性特征。在第十四届全国美展中,综合材料绘画呈现出基于绘画本体的媒介融合特征,创作者重拾传统艺术固有的审美经验并进行绘画表现。

图5王玉华《共享和美》综合材料绘画

240cm×240cm 2024年

绘画性与东方美学特质的融合在王玉华的《共享和美》(图5)和涂少辉的《羲和逐日》两幅综合材料绘画作品中表现明显。这两幅作品分别以中国画与油画作为笔意基础,艺术家弱化了媒介物性,转而将其融合于传统绘画的二维平面中,突破了对媒介与肌理的一味堆砌,呈现出回归绘画本体的视觉审美。具体来说,《共享和美》充满平淡趣味,艺术家试图通过绘画探寻视觉真实、感受真实和艺术真实,通过对金银箔和矿物颜料等材料的融合运用,呈现出孤寂、庄严的中国传统美学意境。《羲和逐日》在传统工笔花鸟画基础上,以签字笔、马克笔、金箔、丙烯等不同材料的融入,展示出古今碰撞的视觉张力,作品独特的装裱形式亦凸显了宇宙天体的多维空间。

此外,还有一些作品呈现出中国传统意象的审美品格。例如,肖希的《芥子园中的早春图》运用传统竹编材料并结合现代艺术语言,展现了传统与现代的对话。叶馨的《华夏记忆》通过丰富的材料运用和肌理表现,营造出厚重、深沉的意境,体现了对传统文化的深情回望。丁志伟的《大岳永泰》结合了中国画的表现图式,广泛采用金银箔和矿物色等中国传统材料,在坚守本体语言的前提下,探索多元材料的可能性与表现张力。在第十四届全国美展中,可以看出综合材料绘画已从“材料实验”进入“观念驱动”的新阶段,这一转变不仅丰富了当代艺术创作的语言体系,也为传统文化与前沿科技的融合提供了创新路径。

值得指出的是,综合材料绘画创作对材料的滥用已成为一个突出的现实问题,“国内综合材料绘画既丢掉了传统绘画精湛的再现技巧,又丢掉了材料最重要的前卫特性。从艺术史和艺术批评的角度来看,由于自身定位的偏差,综合材料绘画注定无法突破毕加索和哈特菲尔德开拓的艺术认识论逻辑”。王志亮犀利地指出国内综合材料绘画创作存在的问题,即媒介选择与传统绘画语言的融合性。在本届全国美展的综合材料绘画作品中,艺术家已经逐渐意识到该问题,并在创作中予以重视。此外,在当前全国美展综合材料绘画创作中存在两个值得注意的倾向:一是过分强调材料本身的视觉效果,导致部分作品停留在表面材料肌理的堆砌;二是过度追求观念表达,使材料沦为简单的概念符号。此两点创作倾向反映出综合材料绘画的创作理念需要进一步深化,以及建立更加完善的理论框架,在尊重材料特性、画种本体规律基础上,实现物质属性与精神内涵的有机统一。

三、全国美展与地方美术联动

山东作为“第十四届全国美展综合材料绘画作品展”的举办地,对当地该画种的发展起到重要推动作用,通过举办高水平展览、学术研讨和相关教育活动,也促进了山东美术尤其是美术教育的多向度发展。在本届全国美展中,山东省入选的综合材料绘画作品达31件,其中4件进京展出。山东师范大学、山东艺术学院、山东工艺美术学院、济南大学等高校共入选10件,其中济南大学王玉华创作的《共享和美》更是斩获佳绩。本届全国美展综合材料绘画作品展在山东举办,对该地美术教育的学科建设以及当地美术发展影响深远。多所艺术院校设立综合材料绘画专业、制定相关课程,不仅丰富了山东美术教学的内容与方法,还激发了学生的创新思维和实践能力,为山东美术发展及学科建设提供了新的思路。

在“第十四届全国美展综合材料绘画作品展”结束后,山东各地又举办了多个综合材料绘画展览,带动该画种创作与展示的热潮。例如,2024年8月山东美术馆推出了“新边界——山东美术馆馆藏综合材料绘画研究展”。此展览作为文化和旅游部2024年全国美术馆青年策展人扶持计划提名项目,系统地呈现了山东美术馆近10年来收藏的具有代表性的综合材料绘画作品。作品涵盖山东省内艺术院校的教师、毕业生,以及在山东全省乃至全国范围内具有广泛影响的山东籍艺术家的创作成果,共计66幅,为推动山东美术事业的进一步发展提供了展示平台。2025年4月,“第五届山东省综合材料绘画作品展”于威海市美术馆开幕。本次展览在延续全国美展学术水准的基础上,进一步凸显了山东综合材料绘画独特的地域气质。此外,2025年5月,由山东师范大学美术学院、赫尔岑国际艺术学院以及济南市教育教学研究院联合主办的“美育浸润行动——协同育人研讨会暨美术教育专业成果展”在山东师范大学千佛山校区美术馆举办,展览也展示了多件综合材料绘画作品。

山东省作为美术创作的重镇,在综合材料绘画领域也具有一定的影响力与号召力。近年来,山东省在综合材料绘画的创作、展览和学术研究等方面取得了阶段性成果,成为全国综合材料绘画领域的重要地区。同时,山东省的艺术类院校与美术馆建立了紧密的合作关系,通过联合举办展览、学术讲座和培训班等形式,给予高校学生学习展示的平台。譬如,至今已连续举办11届的“青未了——山东省高等学校美术院系应届毕业生优秀作品展”每年皆在山东美术馆进行展出,其中便设有“壁画·综合材料”展区,成为山东省美术教育领域重要的年度展览。

近年来,山东美术教育学科的不断发展和完善,与山东省综合材料绘画的突破密不可分。2015年9月,山东省美术家协会综合材料绘画艺术委员会成立,同期举办了“山东省美术家协会综合材料绘画艺术委员会首届画展”,至今已举办五届展览。上述展览中的佳作也成为全国美展中综合材料绘画作品展的重要来源。此外,2016年7月,在山东青州市成立山东师范大学综合材料绘画艺术研究所,为进一步推动综合材料绘画的主题性创作,山东师范大学美术学院综合材料绘画艺术研究所连续3年举办“山东省综合材料绘画创作高研班”,课程结束后即举办成果展,为学习综合材料绘画的学员提供学术支持和展示平台。

综上,第十四届全国美展综合材料绘画作品展在山东的举办,其影响已超越展览本身,成为推动当地美术发展的重要力量,形成了“跨界无界、融创共生”的山东模式,为当代中国美术的地方性发展探索出一条新路径。综合材料绘画展览的持续举办,不仅增强了齐鲁文化在当代艺术领域的活跃度,也显示出综合材料绘画逐渐成为中国美术教育体系改革的前沿阵地。

结语

本文通过对全国美展综合材料绘画的发展历程与时代演变的梳理,尤其是对该画种在第十四届全国美展中呈现出的艺术特质、创作趋势以及与地方联动的深入分析,可以发现艺术家注重对物性审美特征的视觉化呈现是一个新的创作趋向。这反映了该画种从物质特性的审美感知出发,通过艺术重构与创造性转化的方式赋予作品以时代文化价值的努力方向。综合材料绘画创作不仅是媒介与技法的更新,亦是时代科技与传统审美、物质性与绘画性的有机融合。这些媒介材料经由创作者的再创造,饱含着丰富的个人审美与文化体验,更承载了中国艺术特有的东方美学意蕴。创作者对材料、形式和理念的持续深挖,探索出一条具有新时代中国本土化视觉特色的表达路径。“第十四届全国美展综合材料绘画作品展”在山东的成功举办,强化了全国美展与地方美术的联动,推动了区域美术的健康发展,促进了综合材料绘画在新时代的演进与新变,为新时代美术繁荣发展贡献了力量。

(文/刘明波,山东师范大学美术学院院长、教授,山东省美协副主席;袁梦,山东师范大学美术学院博士生,来源:美术杂志社)