在中国画坛,林墉这个名字可谓如雷贯耳。画家黄永玉说,林墉有着精湛的功底,在技巧上的挥洒已经达到了“奢侈”的程度;画家王璜生说,看林墉的画有如欣赏大锣鼓的演奏,鼓点声声击在鼓心,也击在心灵,鼓声和心灵在颤动的空气中共振。

林墉的艺术创作以中国人物画为主,旁及山水、花鸟、连环画、插图等,兼擅文论。他以广博的才情和深刻的现实关怀,追求人生理想与审美意识的高度契合,坚实的艺术功底糅合清新、洒脱的笔墨意趣,洋溢着南方特有的秀美、温和气息,令观者既能感受到传统美学的深厚积淀,又能触摸到跃动纸端的时代脉动。

去年,《林墉谈艺录》一书出版。本书编著者管琼是广东书法与文艺研究院研究员、作家,书中内容主要源自她在2012年到2023年11年间与林墉先生进行的日常谈话,可谓是林墉最真实的艺术人生记录。

书中呈现了“林墉”这个响亮的名字背后,是一个有血有肉、有悲有喜、有起有落、鲜活又立体的可爱老人,他有着“八十岁的身体、八百岁的灵魂”(《林墉谈艺录》编著者管琼语),他不仅是一位对艺术穷理研精、有着独到思考的大家,也是一位阅尽生活百态、不时迸发出机趣盎然哲思的智者。

林墉和女儿林蓝(左)

《中国电视报》特别邀请林墉先生的女儿,中国美术家协会副主席、广东省美术家协会主席林蓝作为“导读人”,撷取《林墉谈艺录》精华内容,和大家一起聊聊“我的父亲林墉”。

离家,带一把故乡土

人有一个永恒的故乡,从出生到七八岁,他的经历就会造成一辈子注定的感情,可能是悲伤,可能是怀旧,也可能觉得不堪回首。我十六岁离开老家潮州,临走的时候拿布包了一块土。我这一辈子不管是写作还是画人物、画潮州,这是骨子里的,是血液里面的。这就是故乡的烙印。

——《林墉谈艺录》

我的父亲林墉,1942年出生于广东潮州。尽管他只在潮州生活了十六年,但他说“这十几年就养了我一辈子”。父亲时常感慨:“很幸运生在民间艺术传统深厚的潮州。”我的祖父林幼崖,是一位潮汕抽纱工艺美术大师,父亲从小就耳濡目染,潮州的陶瓷、木雕、音乐、美食、工夫茶、潮剧,都深深地吸引他,这些是他“艺术的底气”。

十六岁那一年,父亲来到广州读书生活,一辈子没有再换过地方。在他的作品中,很容易看到他对岭南这片热土的感情,他也“得意”于将家乡的一切纳入自己的创作。他说:“我的能耐就是在这个地方,也就这么窄。如果离开这块土地,我可是一点感觉也没有。”

林墉(中)与夫人苏华、女儿林蓝(右)合影

天大地大,要一步步走

到广州美术学院附中,才知道天地可大了,心里想要奋斗,要一步步走,我不会狂妄,想着十年、二十年、三十年以后的事情,一直有这种想法,不是我伟大,是实实在在,我的起点很低,要一步步走,我知道自己不是天才。

——《林墉谈艺录》

问父亲有什么经验要告诉年轻人,他说,要很老实很踏实地学习,因为他也是这样走过来的。他总说自己很幸运,遇到很多好老师,关山月、黎雄才、杨之光等等,是这些老师带着他一路走,推着他一路走。有这些老师指点他的画,让他成了“一个幸福的少年”。

他说自己“周身的本事都是在美院里学到的”,那时候他们白天上课,吃过晚饭就开始临摹,因为书是从黎雄才老师那里借来的,再不赶快画,就要收起来了。有时候一早两个馒头,顶到晚上六点钟,但是画画高兴呀,有精神支柱,也不觉得饿。

关山月老师教学生必须用毛笔写生,抛开铅笔,直接用毛笔对着对象画。扎实的基本功就是那时候练就的。当时关山月老师从北京回来,买的好毛笔,给每个学生一大一小两支,国画系的都有。这些细节他记了一辈子。

满身民间的味道

进入老百姓的世界,天地很宽,这是我的体会,比如我到农村去看农民种田,我才知道种田很辛苦。农民休息的时候,希望我讲些笑话,我很愿意聊天,因为大家高兴,也就高兴那么一会儿,农民又要下地干活了,我呢,回到家也可以画起来,因为动了感情。

——《林墉谈艺录》

1969年,广东省广州市成立农民运动讲习所建设领导小组和办公室,选调了一批优秀的青年美术工作者参与美术创作,父亲是其中之一,他因此创作了《好得很——农民运动考察报告》这幅作品。

好得很——农民运动考察报告(1969-1970)

父亲对这幅画作的目标,是中国画人物创作要与油画放在一起而不逊色。他先用素描画出多个样稿,再细细描摹丰富人物形象。朱磦、大红、朱砂、洋红,多种红色多层渲染,带来强烈的视觉冲击力。上世纪70年代,他先后创作了多幅有影响的历史画:《百万雄师过大江》《延安精神永放光芒》《八路秧歌进村来》……由此在画坛声名鹊起。

八路秧歌进村来(1976)

从父亲的画中,很容易看到他对红色的偏爱。他说自己从小就喜欢红颜色,“我一辈子喜欢热烈的颜色”。在他看来,中国人几千年来就是喜欢红颜色,而他自己“就是满身充满了民间的味道,跟老百姓一样,有这种爱好”。

新娘(1981)

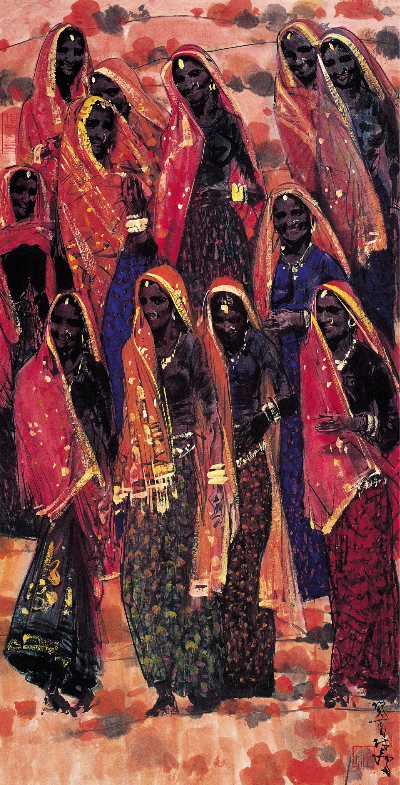

巴基斯坦、印度之行,是父亲艺术创作中的一个重要转折点。那时候,他正处在创作的十字路口,画完历史画,接下来该画什么?海外题材给他带来“施展的可能”。

热情奔放的印巴人民给予他灵感,心里经常闪烁着的,是那些“素不相识但又是火一样热情的眼睛”。父亲这批异域风情的作品,让人耳目一新。当年他和母亲在广州市文化公园里举办的印巴写生作品展,持续了一个月,还一再延期,吸引了几十万广州市民前往参观。

没有霸气就美不起来

这辈子无论是人物还是山水,都是画一个“美”字,还有一个“力”字。

——《林墉谈艺录》

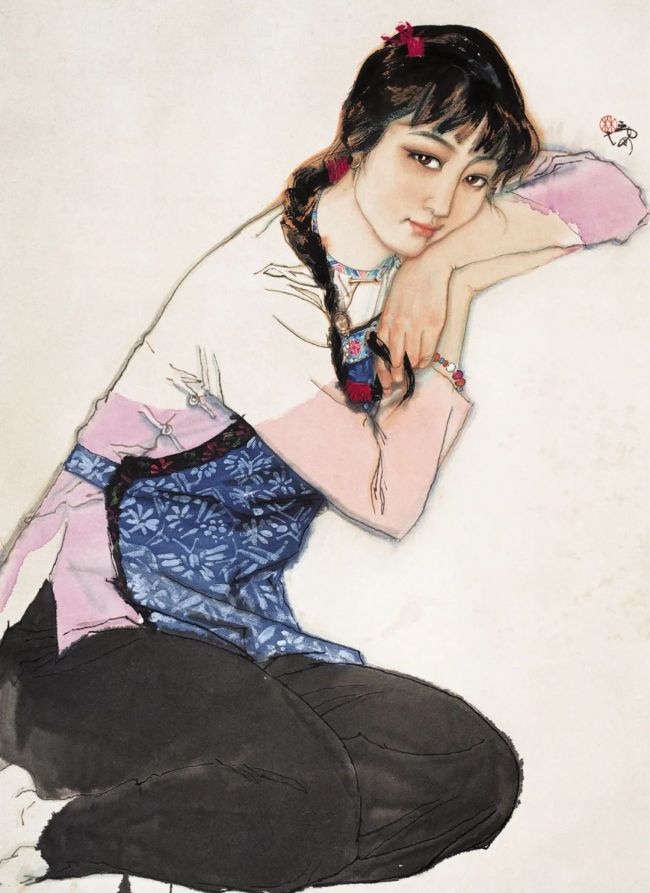

父亲擅长人物画,尤其是他笔下的女性,一双双盛满春风的眼睛,明媚而清澈,为画坛带来了久违的诗意。

黄梅莹(1980)

他非常尊重女性,佩服女性,他说“一个美好的女性构成了我现在的绘画和一切”。在他的艺术创作或者说在他的心目中,美好的女性形象其实是他一生苦苦追寻的那个大美。在他看来,美神是无处不在的,要用心留住美神。

廖洁莲(1979)

除了“美”,还有“力”。没有“力”的支撑,“美”容易坍塌,而“力”会带来“美”的持久与震撼。他提出艺术要有“霸气”,这种霸气不是“霸道”,而是因为“没有霸气就美不起来”。他说:“那是你的特定独有的一种美,不能够与别人雷同。没有了这个霸气,那就萎靡不振,缺少了震撼力,也就缺少了说服力。”

从死神手中“拼”回命

我大病之后这十几年的命,都是我自己挣回来、夺回来的。对我来说,命当然要紧,但是不能画画的林墉,活着是没有意义的。所以,只要活着就要画画。

——《林墉谈艺录》

1999年的一天,父亲突然觉得全身无力而昏厥,经医生会诊,是脑瘤,那一年,他经历了两次开颅手术。手术之后,大脑一片空白,他甚至无法说出天空、大海、桌子、书本这样简单的词语,医学上称为命名性失语。当然,也无法写字作画。

57岁,正是一个画家的创作高峰期,对于“不能画画,宁可不要活”的父亲来说,这事实尤为残酷。但他没有消极,而是在母亲的陪伴指导下,像初学写字的小孩子一样,一笔一画地硬学,花了5个月,终于写好了自己的名字,让我又是心疼,又是佩服。

手术后从医院回到家,拿起发病前画到一半的画,已经是两年以后了。父亲发现有一个地方的紫色多了一点,要在以前,用水调白粉矫正一下就行了。但是生病以后,脑袋里的这个功能好像被切掉了,忘掉了。那天,他试着用白粉填了一下,能行!他高兴得要命,因为“我会用白粉!”

战胜了自己,把命硬生生从死神手中“拼”回来,他常为此感到骄傲。

“我”和“我们”

画什么?画我的心窝,画我心里的一个东西。关键是这个。人家画过的,我都不会画。有时看到别人这样画,我就走开了。所以,让来让去,只是走在自己的路上,一个人的路上。

——《林墉谈艺录》

父亲主张创作要不断地变,变的目的是“更美”。既不重复别人,也不重复“昨天的自己”。人家夸他“创新”,他却觉得,学得越多,越发现自己不懂的更多,不是为了创新而创新,他更愿意自比为艺术道路上的“磨刀人”,且一直在“磨”。

他创造性地提出“独美”的命题——“这种美是只能从你的内心涌出来的”。怎样创造独美?他说“把生命纳进艺术,才会有神”,真正的艺术之美就是“你心里头累积再累积,最后才滴出的一两滴心血”,非常珍贵。

半夜一瞬(2015)

他认为中国画应该追求更“深”一点,时刻提醒自己注意,“不要把原地踏步,当成越来越深刻”。艺术家就应该往前迈,往更难处迈,他喜欢这样“自己跟自己斗”。

他提出中国画要“长命地看”。中国画从古至今就是一幅大画,所有过去、今天、未来的画家,都在这幅大画里不断地“加两笔”,“我林墉”也在其中。在创造美的不是“我”,是“我们”,“我们”才是厉害的。

云山悦我(2015)

无论是在生活中还是艺术上,他经常说的是“不要小气”。不要小气,不要太过计较,不要把自己看得太重,不要自以为是。

画画是开心幸福的

这辈子不会浪费时间。我就是做自己的事情——画画,如此而已,别人看着辛苦,其实我自己开心,虽然有时画得不满意,但画画这件事是开心幸福的。

——《林墉谈艺录》

一辈子能留下什么?有人提出要给父亲做一家纪念馆,他大声表示“绝对不要”,他说自己从没做过什么伟大的事情,只是一辈子喜欢画画,一辈子也在画画,“这是我的幸运”。他自认就是一名工匠,“跟潮州街上那些手工作坊里的工匠没有两样”。

内心有火,这是父亲始终强调的创作状态。如何才能燃起这团心火,他认为最好的办法就是热爱,带着爱去看世界,带着爱去画画,然后发现新的风景,走出自己的路。这才是一个像样的画家。

这两年,因疾病与衰老,父亲越来越鲜有提笔。也许正如他所说,作品是心里的火慢慢烧出来的,但这把火烧的是画家自己,烧到一定时间就烧不起来了。不过他还说,生命总有轮回,一个林墉有一天画不出来了,正常,不要担心——只要人类还在,艺术就会存在。

(来源:中国电视报)

艺术家简介

林墉,1942年生,广东潮州人。1966年毕业于广州美术学院中国画系。历任中国美术家协会副主席、广东省文学艺术界联合会副主席、第六、七届广东省美术家协会主席、广东画院副院长、广州美术学院院外教授、全国人大主席团成员等。现为中国美术家协会顾问、广东省文学艺术界联合会顾问、广东省美术家协会名誉主席、中国国家画院院务委员、享受国务院政府特殊津贴专家、一级美术师。