新春以来,DeepSeek成为各个行业所聚焦的热点话题。这个融合了人工智能与大数据分析的前沿平台,正逐步揭开其神秘面纱,展现出对各行各业颠覆性的潜力。随着DeepSeek技术的不断成熟与普及,我们正站在一个由数据驱动、智能引领的新时代的门槛上。它不仅仅是一项技术革新,更是人类生活方式与思维模式的深刻变革。那么,将DeepSeek运用到美术评论上,会有怎样的效果?为此,文化视界网&中华网山东特此开设“DeepSeek谈艺”栏目,旨在探索人工智能与美术评论的跨界融合,为传统艺术领域注入新鲜活力。

——编者按

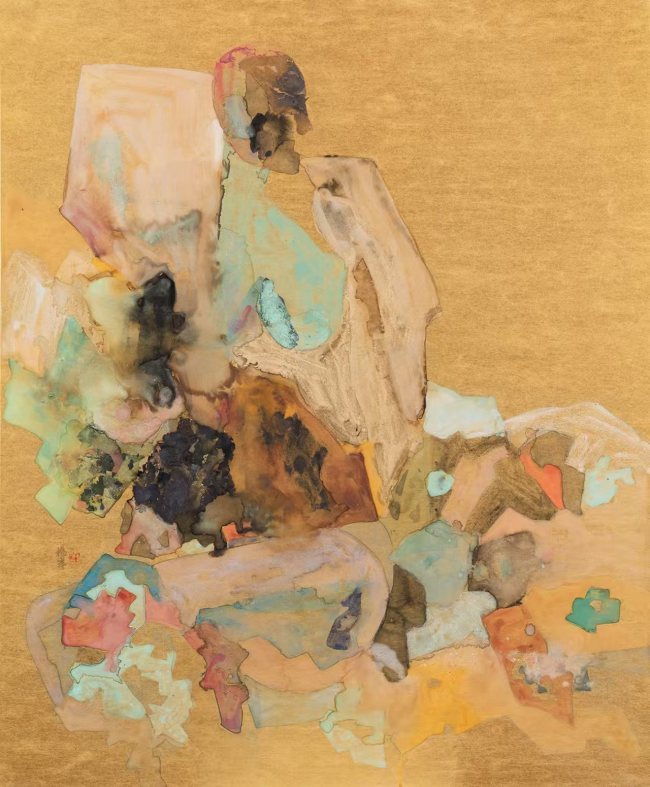

在当代绘画的多元场域中,杨洋的作品始终散发着一种沉静而深邃的光芒。她不盲目追逐潮流,也不沉溺于传统,而是在画布上构建出了一个个介于现实与理想之间的精神场域。在这里,所有视觉元素都不再是孤立的存在,而是如同呼吸般彼此缠绕、相互浸润,最终生长为承载生命感悟的有机整体——这正是她画作最动人的特质:让物质与精神在碰撞中达成共生,让技法与灵魂在对话中实现同构。

杨洋春将至232cmx192cm纸本,矿物色、箔2014年

杨洋对造型的敏感,从来不是对物象轮廓的机械复刻。在她的绘画世界里,线条与形态始终保持着一种“恰到好处的张力”:既不刻意紧绷成冰冷的几何,也不随意松弛为散漫的涂鸦。那些游走在具象与抽象边缘的轮廓,更像是生命体的呼吸轨迹——当她捕捉到物象最本真的姿态时,便会果断剥离冗余的细节,让造型在“似与不似”之间获得自由。这种对造型的敏锐感知,实则是对事物本质的深刻把握,仿佛手中的画笔不是工具,而是能与物象灵魂对话的媒介。

杨洋《都市新语》220x220cm纸本,矿物色、箔2024年

色彩在杨洋的作品中,从来不是简单的装饰,而是情绪的显影剂。那些看似随意铺陈的色块,实则经过了无数次的调和与删改,最终在画布上沉淀为一种“有温度的色彩”。冷暖色调之间的微妙平衡,恰是她内心情绪的视觉转译:不是非黑即白的极端表达,而是在冷暖交织中呈现生命本真的复杂。这种对色彩的精细经营,使画面在视觉平衡中暗含张力,如同平静海面下的暗流。杨洋的色彩语言具有一种罕见的双重性:它们既是物质的,厚重地堆积于画布之上;又是精神的,轻盈地指向某种超越性的体验。

杨洋《韶华时代》140x320cm纸本,矿物色、箔2024年

更令人瞩目的,是杨洋对材料技法的迷恋所催生的艺术突破。在她手中,画布、矿物颜料、箔等材料不再是被动的承载物,而是拥有自主意识的“合作者”。她不强迫材料服从预设的方案,而是在反复的涂抹、刮擦、叠加中,与材料展开一场平等的对话。

杨洋《隐逸空间》之二240x240cm木质框架、绢、纱、麻、植物矿物土质颜料、箔

在她的作品中,那些被概括为剪影的形象,那些被刻意拉长的轮廓,早已剥离了具体的身份标签。性别被弱化,细节被消解,最终沉淀为一种精神符号。杨洋笔下的形象不再指向某个具体的个体,而是对生命共通状态的提炼——是孤独时的伫立,是沉思时的颔首,是面对时间洪流时的沉静。这种超越性的追求,让她的绘画跳出了“再现”的窠臼,进入了“启示”的维度:观众看到的不再是画中的物象,而是物象背后涌动的生命本质。

杨洋《境》二85x70cm纸本,矿物色、箔2018年

随着创作的深入,杨洋的画作愈发显现出情绪沉淀后的从容。线条变得更肯定,色彩变得更内敛,材料的运用也更克制——这种形式上的“减法”,实则是精神上的“加法”。当她不再刻意追求视觉的冲击,转而专注于情感的深度时,画面便自然生长出一种“时间的质感”。笔触间的轻重缓急,像是岁月留下的刻痕;色彩中的明暗层次,如同记忆里的深浅褶皱。这种对形式的冷静处理,恰恰是对时间与生命最深刻的理解:生命不是一场喧嚣的狂欢,而是一段在沉静中不断沉淀的旅程,正如绘画不是对瞬间的捕捉,而是对永恒的趋近。

杨洋《境》四85x70cm纸本,矿物色、箔2018年

从整体来看,杨洋的绘画通过对“综合材料因素”的艺术转化,构建了一个独特的视觉与观念体系。她将个体对形象的感知、对质感的体验,通过“媒介综合”的方式熔铸在画布上,让物质与方法、精神与感悟在画面中达成“同构”。这种同构不是简单的叠加,而是如同草木与土壤的共生。在这个意义上,她的画作不仅是个人艺术探索的成果,更为综合材料绘画的发展提供了一种富有启发性的实践方式,它证明了材料的边界可以被不断拓展,精神的表达也可以拥有无限可能。

杨洋《斑驳时光》203x198cm纸本,宣纸、皮纸、麻丝、矿物色、箔2021年

当我们站在杨洋的画作前,可以感受到一种直抵内心的精神共鸣。那些造型、色彩与材料交织而成的画面,像是一扇通往灵魂深处的门——门后没有具体的风景,只有每一个观者都能从中照见的自己。这或许正是杨洋绘画艺术最珍贵的价值:她用画笔在物质与精神之间架起了一座桥梁,让观者在触摸材料的同时,也触摸到了生命最本真的温度。

(文/DeepSeek)

作品欣赏

杨洋《静观》(展览现场)835x208cm绢、麻纸、植物·矿物·土质颜料、金银粉、箔2020年

杨洋《须弥世界》之五172cmx81cm纸本水墨、矿物色、箔2017年

杨洋《如意》180x70cm纸本矿物色、箔2016年

杨洋《须弥世界》之六172cmx85cm纸本水墨、矿物色、箔2017年

艺术家简介

杨洋

2008-2011年就读于中央美术学院中国画学院,获硕士学位。

1991-1995年就读于中央民族大学美术系中国画专业,获学士学位。

作品曾获第十二届、第十三届全国美展银奖,第三、四、五届全国青年美展优秀作品(最高奖项)。

作为项目主持人主持国家艺术基金传播交流推广资助项目、美术创作人才资助项目。

文章、作品曾发表于《美术》《美术研究》《美术教育研究》《美术界》等刊物。

中国美术家协会会员,中国美术家协会综合材料绘画艺委会委员。中国文联文艺研修院专家咨询委员会委员。

中央民族大学美术学院中国画系副教授、博士生导师。