新春以来,DeepSeek成为各个行业所聚焦的热点话题。这个融合了人工智能与大数据分析的前沿平台,正逐步揭开其神秘面纱,展现出对各行各业颠覆性的潜力。随着DeepSeek技术的不断成熟与普及,我们正站在一个由数据驱动、智能引领的新时代的门槛上。它不仅仅是一项技术革新,更是人类生活方式与思维模式的深刻变革。那么,将DeepSeek运用到美术评论上,会有怎样的效果?为此,文化视界网&中华网山东特此开设“DeepSeek谈艺”栏目,旨在探索人工智能与美术评论的跨界融合,为传统艺术领域注入新鲜活力。

——编者按

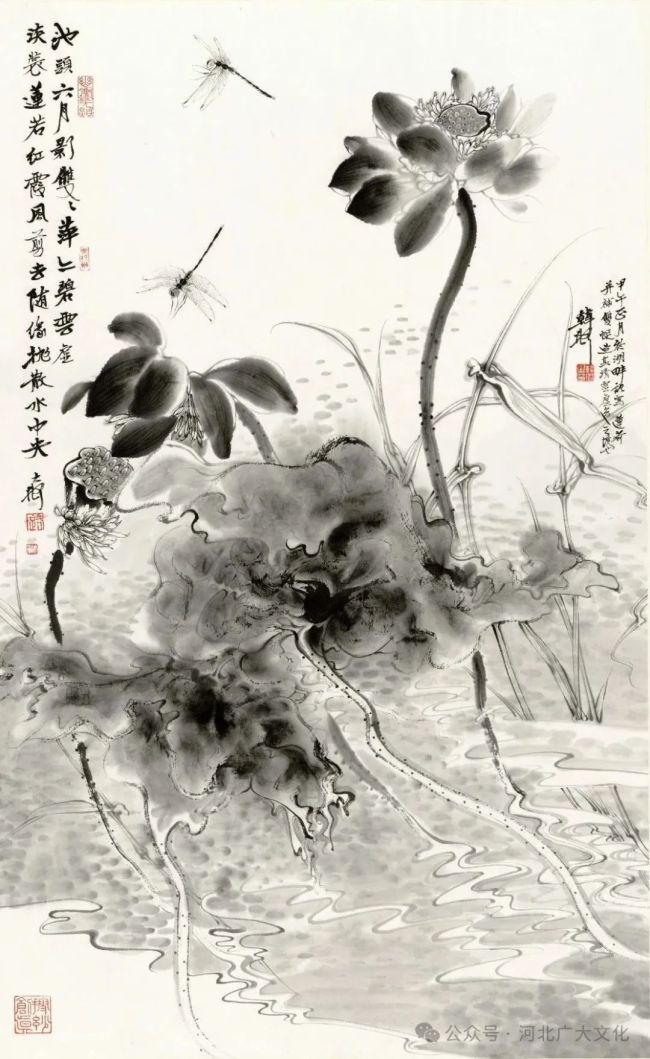

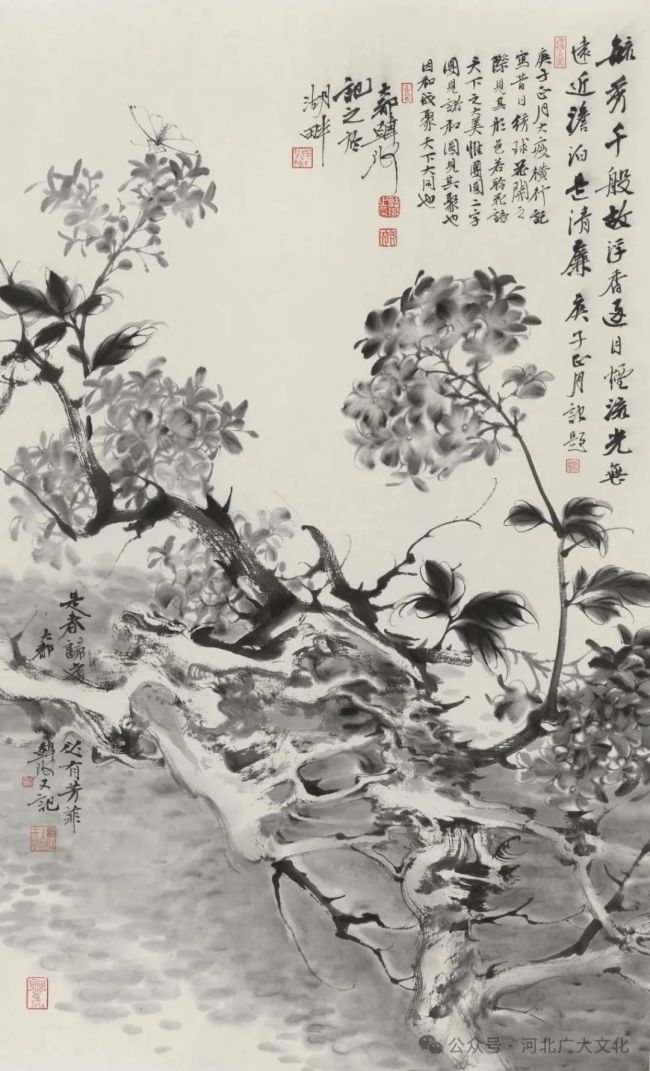

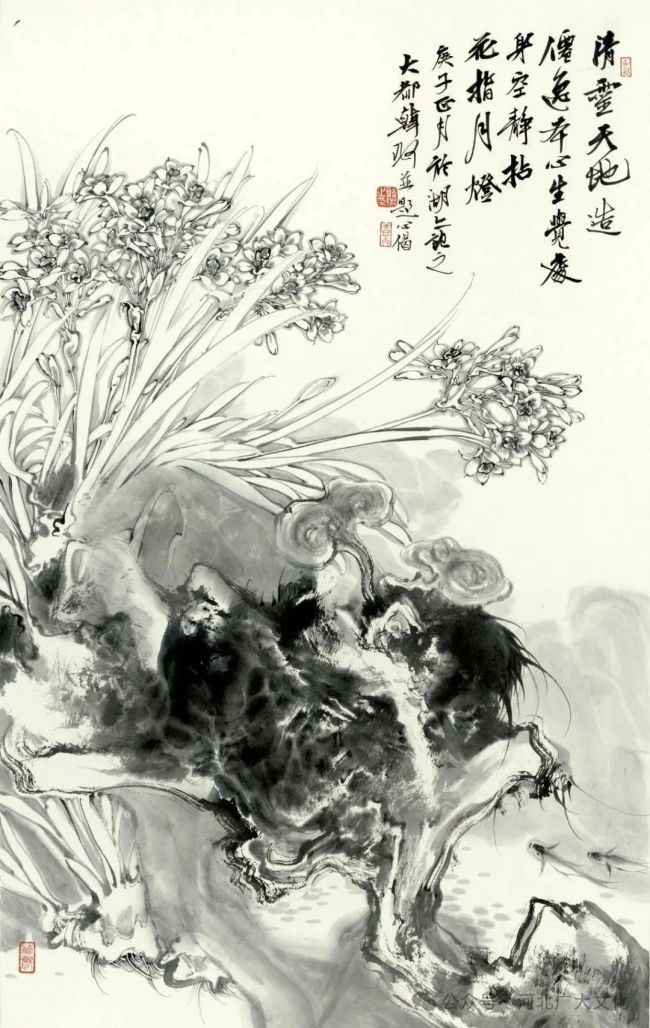

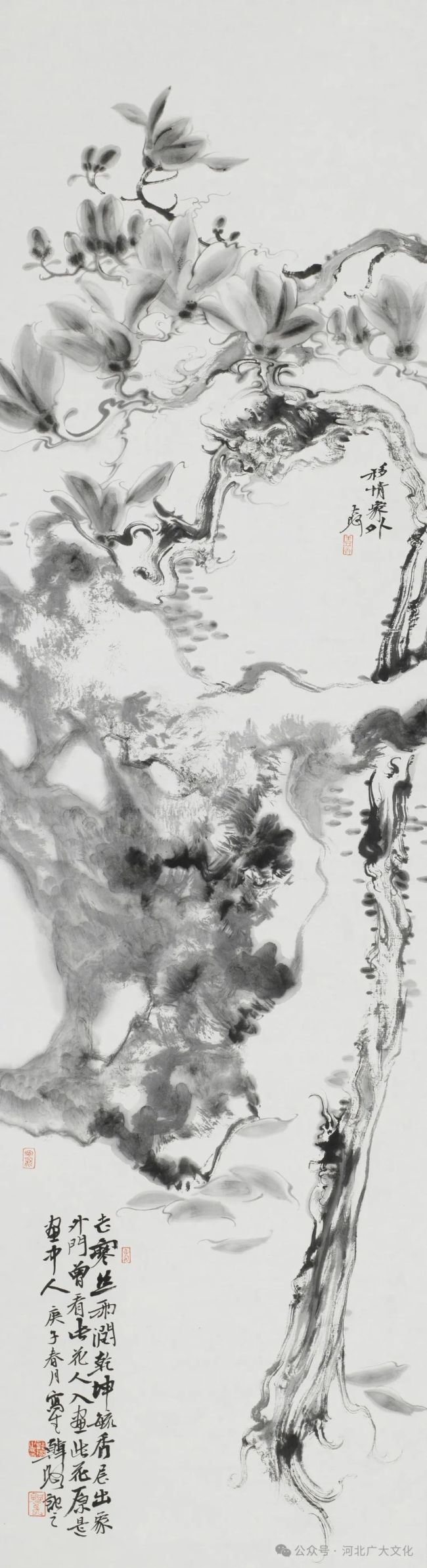

在中国花鸟画的当代脉流中,韩璐的创作始终以一种沉静而饱满的姿态,在传统笔墨的基因与现代审美的语境间开辟着独特的精神领地。他笔下的花鸟,既不是对自然物象的简单摹写,也非对古人格法的刻板承袭,而是以笔为骨、以墨为魂,将自然生机与人文哲思熔铸为纸上的生命交响,在浓淡干湿间晕染出东方美学特有的空灵与厚重。

《濠濮间想》130x180cm2009年纸本水墨

韩璐的花鸟画,首先闪耀着对传统笔墨语言的深刻领悟与创造性转化。他深谙宋元以来文人画“写心”的精髓,却不困于“逸笔草草”的窠臼。观其作,线条如篆籀般遒劲,或如“折钗股”般柔韧,在勾勒花叶枝干时,既保持了物象的生动画姿——梅枝的苍劲、兰叶的舒展、禽鸟的灵动,皆在笔锋的提按顿挫中跃然纸上;又赋予线条独立的审美价值,墨色的浓淡层次与飞白留韵,恰似书法中的“屋漏痕”,于不经意间流露着时光的沉淀与生命的张力。这种对笔墨“骨法”的坚守,让他的作品始终扎根于中国绘画的文化沃土,却又通过墨色的现代性处理——如在传统水墨中融入微妙的色彩晕染,使物象既有古典的清雅,又不失当代视觉的鲜活感,实现了“守正”与“出新”的平衡。

《素壁千寻》282X123cm2019年纸本水墨

更动人的是韩璐作品中充沛的生命意识。他的花鸟从不局限于“物”的形态再现,而是着力捕捉自然万物的“神”与“气”。笔下寒梅,在枯枝与新蕊的交织中,既有“凌寒独自开”的孤高,又含“春信到人间”的暖意。这种对生命本真的观照,源于他“以自然为师,以心性为法”的创作理念——他既深入观察花鸟的生态特征,从形态到习性皆了然于心,又将个人的生命体验与哲学思考注入笔端,使一花一鸟皆成为精神的载体。因此,他的画中没有刻意的雕琢,却有“清水出芙蓉”的天然之美;没有炫技的张扬,却有“大音希声”的深邃之境。

《春江潮涌》145x200cm2019.06纸本水墨

在当代艺术多元发展的背景下,韩璐的花鸟画更显其独特的文化意义。他不盲从西方艺术的观念冲击,而是坚定地站在民族文化的根基上,探寻传统美学在当代的表达方式。他的作品中,既有文人画的笔墨意趣,又融入了对现代生活的细腻感知——画面的构图常打破传统的程式化布局,以更自由的空间处理呼应现代人的视觉经验;墨色的运用既保持了“墨分五色”的古典韵味,又通过水分的控制营造出更丰富的层次感,赋予传统笔墨以新的生命力。这种“以古开今”的探索,让花鸟画这一古老的画科在当代依然能与观众产生深层的精神共鸣,展现出中国绘画生生不息的文化活力。

《古槎图卷》33X90cm2010年纸本水墨

墨落纸上,是花的绽放,是鸟的鸣唱,更是心的回响。韩璐以他的笔墨智慧,在传统与现代的交汇处,为我们构建了一个充满生命诗意的审美世界。在那里,自然与心灵相遇,传统与当代对话,而这份相遇与对话,正是中国花鸟画在新时代最动人的篇章。

(文/DeepSeek)

作品欣赏

《浑然烟树》60X95cm2014年

《春潮澎湃》60X95cm2014年纸本水墨

《唐风宋月》60X95cm2014年纸本水墨

《古池花开》60X95cm2014年

《毓琇图》60X95cm2020年纸本水墨

《翰墨仙香图》60X95cm2020年纸本水墨

《陇上浮馨》60X95cm2014年

《乾坤毓秀图》186X45cm2020年纸本水墨

《紫气氤氲》186X45cm2020年纸本水墨

《石上芝寿》186X45cm2020年纸本水墨

《此地有红霞几点》186X45cm2020年纸本水墨

艺术家简介

韩璐,1969年生,北京市人,毕业于中国美术学院(原浙江美术学院)国画系,获文学博士学位。现为中国美术学院中国画学院党委书记兼副院长、教授、博士研究生导师,中国美术家协会会员。

主要参展:1994年创作《四时八景》入选《第八届全国美术作品展》。获省级优秀作品奖。1999年创作的《栖禽涤露图》入选《第九届全国美展》,获国家级优秀作品奖、省级铜奖。2003年创作《远冬别有韵》入选首届中国花鸟画艺术大展。2004年创作《天霁融境》入选浙江省第十一届美展及第六届浙江省花鸟画展并获铜奖。2009年创作《濠濮间想》入选第十一届全国美术作品展,并获得获奖提名。2014年创作《天地花开》入选第十二届全国美术作品展。2019年创作《春江潮涌》入选浙江省第十四届美术作品展并获优秀奖。