中华网山东报道 今年是中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年。这段可歌可泣的历史,承载着中华民族不屈的抗争精神。为更好传承红色基因,礼赞英雄精神,文化视界网&中华网山东共同推出“致敬!老兵——抗战印记”网络主题宣传活动。书画艺术历来是传承文化与价值观的重要媒介,本次活动突破传统形式,创造性融合书画艺术与AI技术,结合动态化书画等创新形式,让静态画作“跃然屏上”,并邀请多位著名画家,讲述红色艺术作品背后的动人故事,激励今人铭记历史、珍视和平。让英雄的事迹永不褪色,让历史的回响永续传承。

——编者按

在梁文博的画室里,松烟墨香如薄雾般萦绕。案头堆叠的画稿与泛黄的资料,像一把把锈迹斑驳的钥匙,似要撬开通往抗战岁月的门扉。历史叙事惯以宏大开篇,可最动人的温度,却偏偏藏在细微的褶皱里。烽火间隙里,中国人对生活的热爱、对彼此的牵挂从未熄灭,这些画面不是轻描淡写,而是以“小叙事”承载“大精神”,恰如《文心雕龙》所云“观山则情满于山,观海则意溢于海”,梁文博把对历史的敬畏、对人性的共情,尽数揉进了水墨的浓淡间。近日,本网《抗战印记》栏目专访梁文博,听他讲述抗战中那些被拆解成无数浸润着人间烟火的温情切片。

当多数抗战题材作品执着于枪林弹雨的轰鸣时,梁文博的画笔却化作一支温柔的探针,轻轻拨开战争洪流的浪涛,让那些被遮蔽的温情角落显影。《沂蒙六姐妹》中,梁文博将目光落向六位沂蒙女性,她们相偎着传递无声力量,肩头相触间漾开“润物细无声”的精神脊梁。布衣褶皱如密织诗行,藏着对亲人的牵挂,也蕴着对家园的守护,“抗战不只有厮杀,后方百姓的默默付出,亦是历史最本真的面容。”

《沂蒙六姐妹》410×260cm 纸本设色 2013年

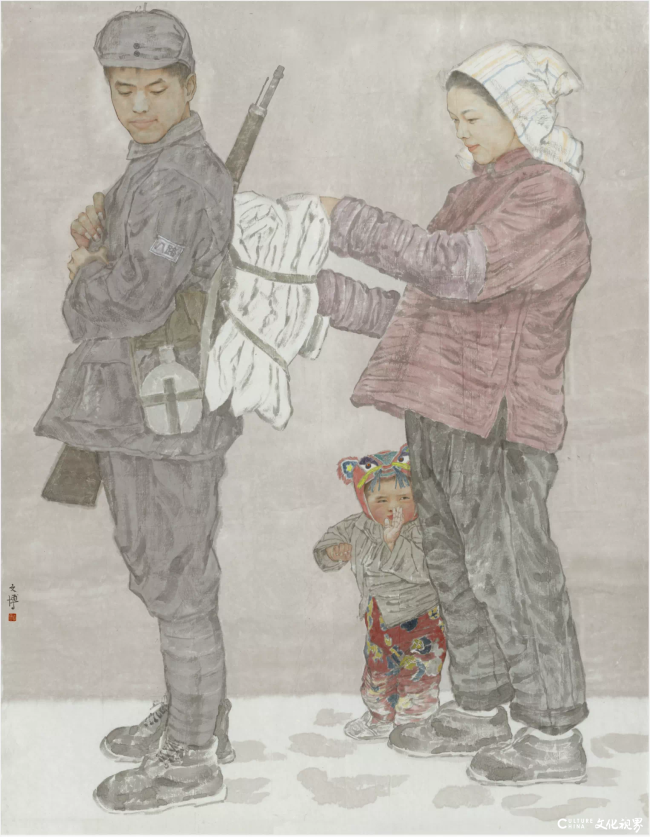

这缕布衣的温情顺着笔墨流淌,便到了《高高的山岗》,“每一颗子弹消灭一个敌人,在那高高的山岗上......”送郎参军的剪影在素宣上洇成了一首动人的诗——妻子为远行的丈夫抚平方寸行囊、孩子怯怯地躲在母亲身后、丈夫背着步枪的肩背挺得笔直,眼神坚毅又不舍。沉默的见证者将这幕寻常又壮烈的别离晕染成了滚烫,此刻丈夫行囊上那双颤抖的手,载着个体的牵挂,也载着民族向未来的希望。

《高高的山岗》220cm×175cm 2014年

而当暮色漫过山岗,笔墨又随夕阳坠入《晚归》的静穆,羊群悠然踩着余晖,人影在暮色里渐次舒展,没有硝烟的紧迫,只有劳作后岁月的平和。梁文博以画笔截取战争间隙的生活本真,让羊群的安然和人影的舒展承接起山岗上未说尽的牵挂。这不是对苦难的逃避,而是从别离中生长出的倔强热爱,是烽火褶皱里凿出的希望,如暗夜里的萤火,微弱却足以照亮心途。

《晚归》

继而,梁文博的画轴从《青涩年华》的柿林,缓缓铺向《青春岁月》的紫藤架下。《青涩年华》里,三分之一的画布被柿子树占据,枝桠上悬着几颗青柿子,果皮凝着淡白霜花,似将十四岁的涩意都裹进了微凉的质感里。树下,穿灰布军装的小八路扎着麻花辫,指尖轻触上方的柿子,嘴角漾着浅淡笑意。梁文博绘军装,线条利落却不凌厉,似怕惊散了这份青涩,青柿子以淡墨打底、薄绿罩染,脆嫩得能掐出水来。她们是孩子,这份青涩却不是脆弱,而是“少年负壮气,奋烈自有时”的朝气。这一笔,画的不只是一个小八路,更是一代青年在苦难里拔节、于战火中绽放的青春,青涩却坚定,平凡却伟大。

《青涩年华》136x68cm 纸本设色 2016年

而《青春岁月》则如一块浸了暮色的玉,在眼前晕开。紫藤花瀑从画的上沿倾泻而下,碎瓣如雨落了满地,衬着两位八路军战士的灰军装在硝烟未散的底色里漾出“暮春遇故”的温柔。左侧的女战士微微侧头,军帽檐下漏出半缕垂在耳后的发,右手似要去够什么,指尖却凝滞在空气里;右侧的男战士背着鼓鼓的行囊,步枪斜倚身侧,臂章上“八路”二字在紫藤阴影里,像一颗沉着的星。从青柿子的涩,到紫藤花的柔,梁文博的笔,把战火青春的不同模样,都作成了画里的诗。

《青春岁月》186×186cm 纸本设色 2017年

粗瓷碗沿还凝着山泉水的凉,梁文博的笔已在《行军途中》的素宣上,把军民相携的暖酿成了醇厚的酒。画里,八路军战士弯腰接过老乡递来的水,没有硝烟的迫促,只漫着“故人具鸡黍”般的平和。碗沿留下的一道淡白反光,像把碎阳揉进了水里,老乡衣襟的淡赭色和战士军装的灰绿色在碗沿轻轻相触,恰如《左传》所言“亲仁善邻,国之宝也”。这一递一接间没有豪言壮语,却藏着“一方有难,八方支援”的默契。梁文博说:“这碗水看着普通,却装着人心,是千千万万百姓托举胜利的证据。”

《行军途中》240×200cm 2021年

《战地幼儿园》也令人动容,沂蒙山区的风似从画里漫出来,裹着墨香扑在面颊。身着厚棉袄的保育员立在孩子们身后,身影挺得像株老槐树,帽檐压得略低,却挡不住眼里的光:那是“幼吾幼,以及人之幼”的温柔,也是战火里护苗的坚毅。孩子们挤挤挨挨排成列,宽大的衣褂裹着小小的身子,像刚从土里冒头的芽,怯生生却努力舒展;帽檐、衣角用粗墨线勾出利落,袖口、裤脚却用细笔反复皴擦,把补丁摞补丁的旧揉成了岁月里的韧。右上角“一九四五年临沂荣军区幼儿园”的题字,笔锋如老藤缠石,和水墨融在一起,成了历史的注脚。画作里的孩子们透着鲜活的气,那些攥着衣角的小拳头、怯生生抬着的脸,是战火里不熄的烛火,也是中华民族在苦难里,朝着明天拔节的希望。

《战地幼儿园》

“没有对历史的了解,没有对生活的共情,笔墨就是空的。”梁文博的话,正如黑塞所说“在灵魂的园囿里播下记忆的籽”那样,他的笔从不是复刻往事的工具,而是叩问人心的钥匙。他要画的从不是“过去的事”,而是那些在烽火里仍守着情义的中国人,是他们的血与暖,织就了历史的经纬。

这是“以笔为史,以墨为情”的修行:让史书上冰冷的铅字,在画里化作有温度的呼吸;让抽象的抗战精神,凝在山岗军鞋的针脚里、柿子树下的笑涡里、行军清水的波光里。八十年烽烟散尽,这些温情却如“反抗之光”,在岁月里灼灼不灭——抗战精神从不止“英勇无畏”,更有“人性温情”的柔软;中华民族的力量从不止“众志成城”的坚毅,更有“彼此牵挂”的坚韧。

站在历史的潮头,笔墨是回望,更是呼唤。它让我们看见,硝烟里的人性光辉如何刺破黑暗,更让我们坚信,这份暖与力会如江河奔涌,跨时空而来,引得后人以热爱为帆、以坚韧为桨,续写民族荣光,让历史的回响在天地间永远浩荡。

作品欣赏

《空山新雨后》33×33cm

《国旗冉冉升起》

来源/中华网山东 作者/寿鹏瑶

摄像、摄影/李建龙 张悦

转载请后台获取授权

艺术家简介

梁文博,1956年生于山东省烟台市,1983年毕业于山东艺术学院美术系,并留校任教。中国美术家协会会员,山东省美协中国画人物画艺委会主任,山东省政协书画院副院长,山东省政协九、十、十一届常委,山东艺术学院教授、硕士研究生导师,中国国家画院研究员,山东艺术学院学部委员。曾任山东美协副主席,山东艺术学院美术学院副院长,山东画院艺委会副主任。作品曾入选第六、七、八、九、十、十一、十二、十三届全国美展,并多次获奖,并有作品被中国美术馆收藏。1997年获《中国画坛百位杰出画家》称号,其作品入选原文化和旅游部、中国美协主办的《百年中国画大展》《中华世纪之光中国画提名展》和《深圳国际水墨双年》等画展。出版有《当代中国精品集——梁文博》《百杰画家梁文博作品精选》等多种画册。