在中、西方文化交融的浪潮中,岭南画派如一株根深叶茂的文化古木,既深扎本土沃土,又舒展枝叶拥抱世界,成为兼具地域特质与国际视野的艺术标杆。其百年传承的精神内核,历经时代淘洗仍焕发着独特的光泽,在当代文化语境中愈发彰显价值。

自担任广州艺术博物院(广州美术馆)院长以来,罗奇在美术馆的策展研究与日常管理工作中,对岭南画派的传承有了更深切的认识,并身体力行地承担起推动岭南画派在当代赓续与创新的重任。他不仅致力于对画派的梳理和研究,更深入思考如何在新时代语境下激活岭南画派的生命力,让其在当代焕发新生。因此,罗奇的创作也自然而然地受到了这个艺术流派的影响,形成了个人艺术实践与文化担当的统一。

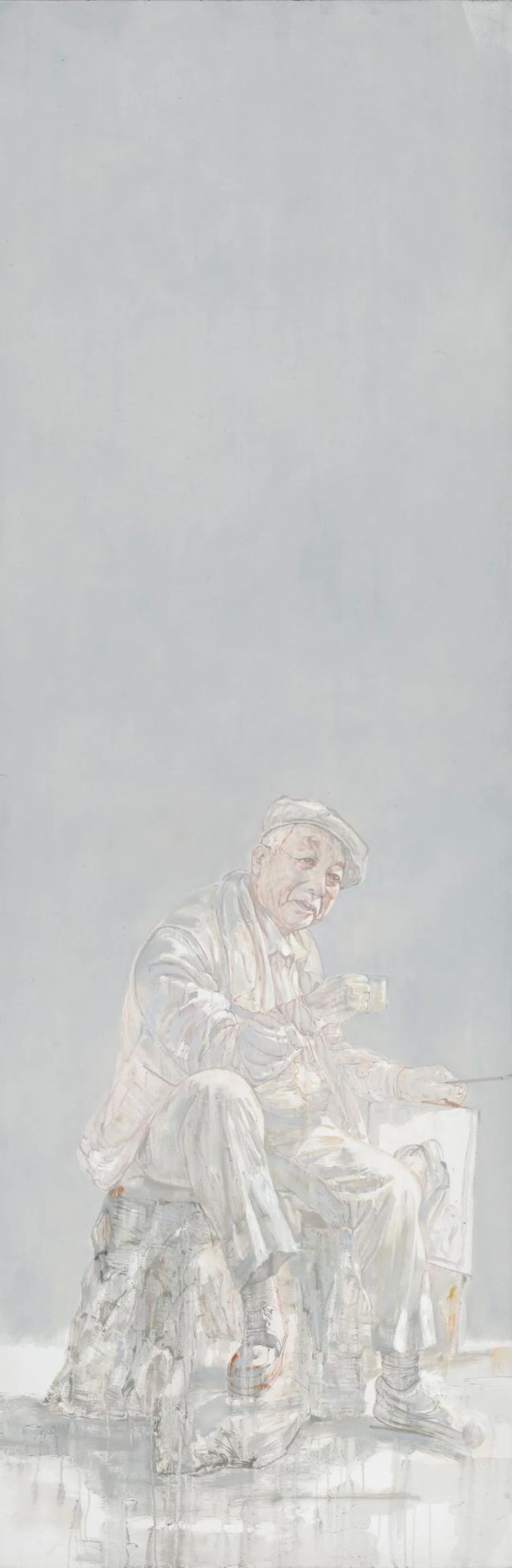

广州艺术博物院(广州美术馆)院长罗奇以油画为媒介,以历史为底本,耗时数年潜心创作“岭南画派人物集”。他试图在画布上唤醒那些曾以笔墨搅动时代风云的先贤们的精神回响——那些藏在皴擦点染里的革新勇气,那些融于中西技法中的文化智慧,都将在色彩与肌理的碰撞中重获生命力。从对“民国先声”的敬仰到对岭南画派的深耕,罗奇的画笔从未止步于技艺的展现。这一次,他以油画为桥,搭建起一场跨越百年的文化对话:在中西贯通的智慧里,触摸艺术突破边界的创造力;在融汇古今的勇气中,探寻艺术为时代立言的永恒力量。

《广东文化参考报》就此专访罗奇,听他讲述创作背后的思考与情怀。

记者:您之前创作过一批“民国先声”题材的作品,是什么契机让您将目光转向岭南画派的先贤们?

罗奇:我一直对民国时期的先贤们怀有深深的敬仰,他们在动荡年代对文化的坚守、对专业精神的执着,在当下这个物质与文化高度发达的时代里,显得尤为珍贵。后来,随着对岭南画派的研究逐渐深入,我发现它同样承载着这种令人动容的精神力量。由于我是油画专业背景,又受当代艺术潮流影响,以前总觉得岭南画派似乎 “不够当代”,与时代有距离。但慢慢研究后才明白,它的价值恰恰在于其“在地性”——像一棵树深深扎根于岭南本土文化,既是对中国传统文化脉络的延续,又在此基础上创新。作为岭南地区的文化符号,它对整个岭南文化意义重大,尤其是在粤港澳大湾区建设中,它所倡导的“折中中西、融汇古今”精神,与当下的文化复兴、文化自信需求高度契合。

广东作为改革开放的前沿,是中、西方文化交流的“第一现场”,而岭南画派正是在这里完成了传统文化与现代文明的对接,甚至比“海派”更具前瞻性。这种精神太值得挖掘了,于是我萌生了创作“岭南画派人物集”的想法。

记者:您挑选入画的岭南画派先贤有什么标准?涉及哪些人物?

罗奇:标准很简单,就是我个人认为 “画得好” 的。岭南画派人物众多,我没法做到全覆盖,只能基于自己的研究和判断——他们在艺术创作的不同层面、不同方向上取得了独特成就。比如居巢、居廉,作为岭南画派的奠基人,他们的 “撞水撞粉” 技法影响深远;还有陈树人、关山月、赵少昂、杨善深,以及赖少其、杨之光、何香凝、方人定等,总共大概 20 多人,目前还有 10 来位没画完。其实我之前做过几年岭南画派的专题梳理,对这些艺术家的创作轨迹和精神内核有过系统研究。我始终认为,“撞水撞粉” 只是技法层面的东西,岭南画派的核心是将西方写实造型与中国传统笔墨、天人合一的人文精神相融合。岭南画派的生命力不在技法模仿,而在文化精神的传承——扎根本土,持续革新。

记者:您曾说创作这批作品有 “使命感”,这种使命感源于何处?

罗奇:说来也是缘分。我开始构思 “岭南先声” 系列是在进入艺博院之前,当时就觉得这是一件有意义的事。后来巧合的是,我来到了广州艺术博物院(简称:艺博院)——这里可以说是岭南画派的 “大本营”,收藏、研究、展示资源在全国美术馆中都属顶尖。在这里工作后,接触到更多岭南画派的一手资料和研究成果,更觉得自己有责任把这些先贤的精神通过画笔传递出去。 新馆事务繁多时,创作曾中断过一段时间,但心里一直惦记着。现在稍微稳定后重新拾起画笔,越来越觉得这像是一种 “使命的召唤”——既然身处这个研究岭南画派的核心阵地,就该为这份文化传承做点什么。

记者:这批作品与您之前画的“民国先声”系列,在创作理念和表现上有何不同?

罗奇:“民国先声”们是在中国近现代历史进程中,在整个文化体系里发挥作用的大家,他们的视野更宏观,涉及学术、人格、文人骨气等多个层面。而岭南画派的先贤们,更多聚焦于岭南这片土地,通过他们的艺术实践,为当下中国艺术提供一个 “案例”——艺术如何为社会和文化提供正向价值?在表现手法上,构图沿用了之前的长条形,因为这种形式自带纪念性,很适合表现先贤形象。但技法比以前更丰富熟练了:以前可能更在意细节的 “像不像”,现在会结合每位艺术家的个人风格和创作手法,更注重捕捉他们的精神内核,在写意性、表现力上作出更多尝试,让画面更贴近他们的艺术气质。

记者:在创作中有没有遇到过困难?比如,如何把握历史人物的 “真实性”?

罗奇:其实没什么特别的困难。因为我始终以自己的理解为核心,没有 “必须画得跟历史照片一模一样” 的压力。毕竟,历史人物的 “真实” 本就是多面的,我画的是我对他们的认识和理解。这一点和画古代人物不同。之前画杜甫、八大山人这些 “高古人物”,没有具体形象参考,有时会融入身边人的影子;但岭南画派的先贤们离我们很近,大多有照片留存,有些像杨之光先生,我甚至见过本人,亲切感很强,所以画面的 “真实性” 会更高,但这种真实依然是我个人视角下的精神真实。

记者:您的作品中有一种独特的灰色调,被称为 “罗奇灰”,这种色调有什么特殊含义?

罗奇:“罗奇灰” 的调配确实费工夫,需要反复调和。纯色饱和度高,调和次数越多,颜色越灰。但灰色不是单调的,它的变化藏在冷暖对比里—— 这种对比被压缩在有限范畴内,不像红绿、黑白那样强烈,却像把八度音符压缩在六度里,能在细微中找到丰富的 “旋律感”。 这背后其实有对“控制”的思考。人的自由是相对的,社会也需要准则,灰色的呈现就是这种 “控制” 的体现,和中国传统文化哲学追求的 “平衡”“临界点”相通——就像咏春拳的 “寸劲”,力量蓄而待发,才是真力量。现在是快节奏的时代,很多展览追求视觉刺激,像“快餐文化”。但我觉得,艺术应该让人冷静,像在狂奔的马车上踩一脚刹车,让人思考一些更终极的问题。灰色需要观者耐下性子去感受、去对话,这种体验更持久,也更能走进内心。

《岭南先声》

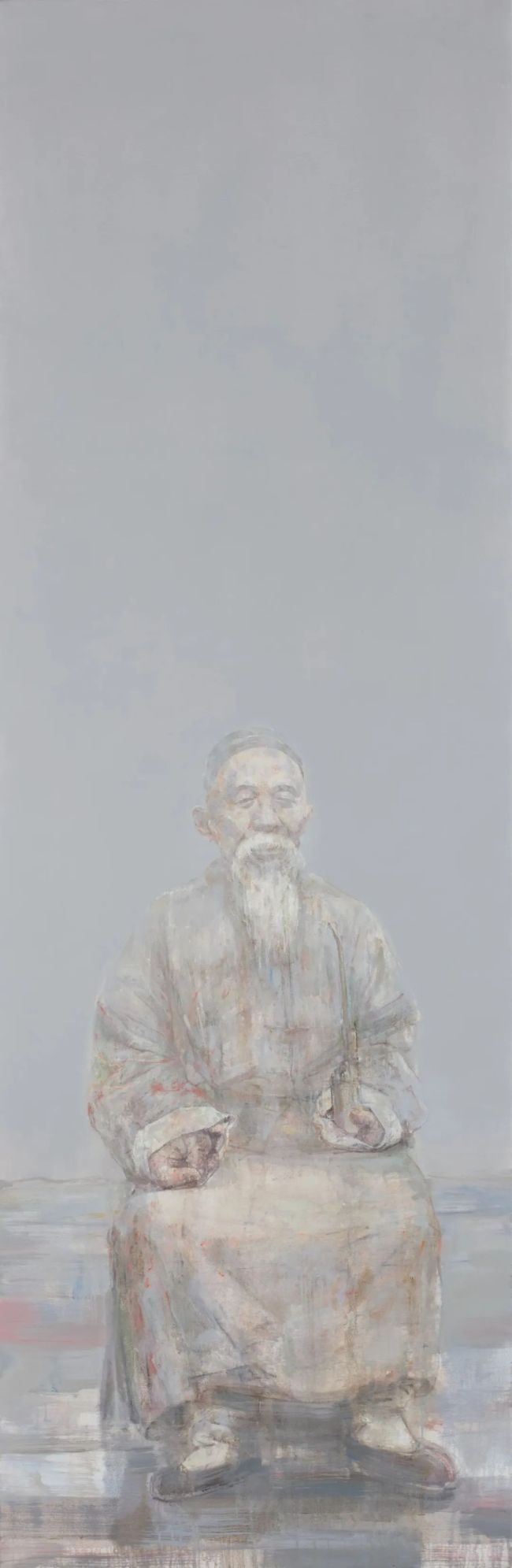

《岭南先声——居巢》245cm×88cm布上油画2022年

居巢

(1811-1865年)

广东番禺(今属广州)人,晚清广东著名花鸟画家。居巢绘画远宗徐崇嗣,近仿恽南田,并受宋光宝等人影响。

《岭南先声——居廉》245cm×88cm布上油画2022年

居廉

(1828-1904年)

广东番禺(今属广州)人,居廉是居巢的堂弟,并向居巢学画,同时吸收了宋光宝、孟觐乙的特点,善用撞水、撞粉技法,与居巢合称“二居”,是清末广东画坛的著名画家。.

《岭南先声——何香凝》245cm×88cm布上油画2022年

何香凝

(1878-1972年)

广东南海人,生于香港,中国近现代集社会活动家和艺术家于一身的伟大女性。她的画作气度恢弘、立意深邃、常借对松、梅、狮、虎和山川的描绘,抒情明志,是她70年革命生涯和高尚人格的生动写照。

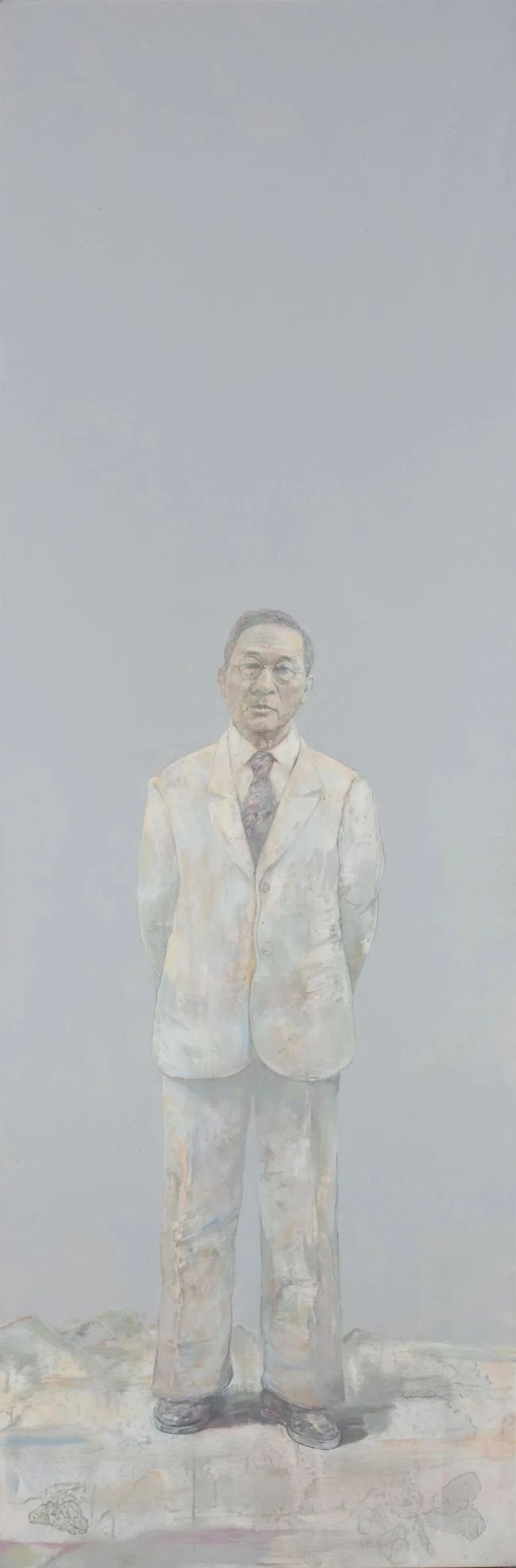

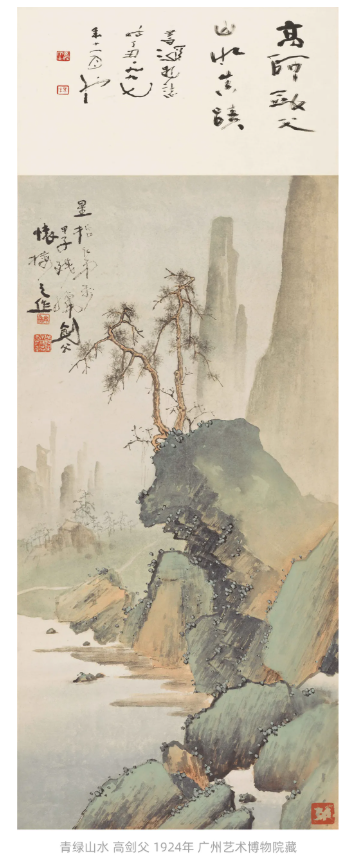

《岭南先声——高剑父》245cm×88cm布上油画2022年

高剑父

(1879-1951年)

广东番禺(今属广州)人,绘画师承居廉,并赴日本进修,受竹内栖凤、山元春举等的影响。是中国近现代杰出的国画家、美术教育家、岭南画派主要创始人、中国传统美术的革新者和中国现代美术的先驱者。

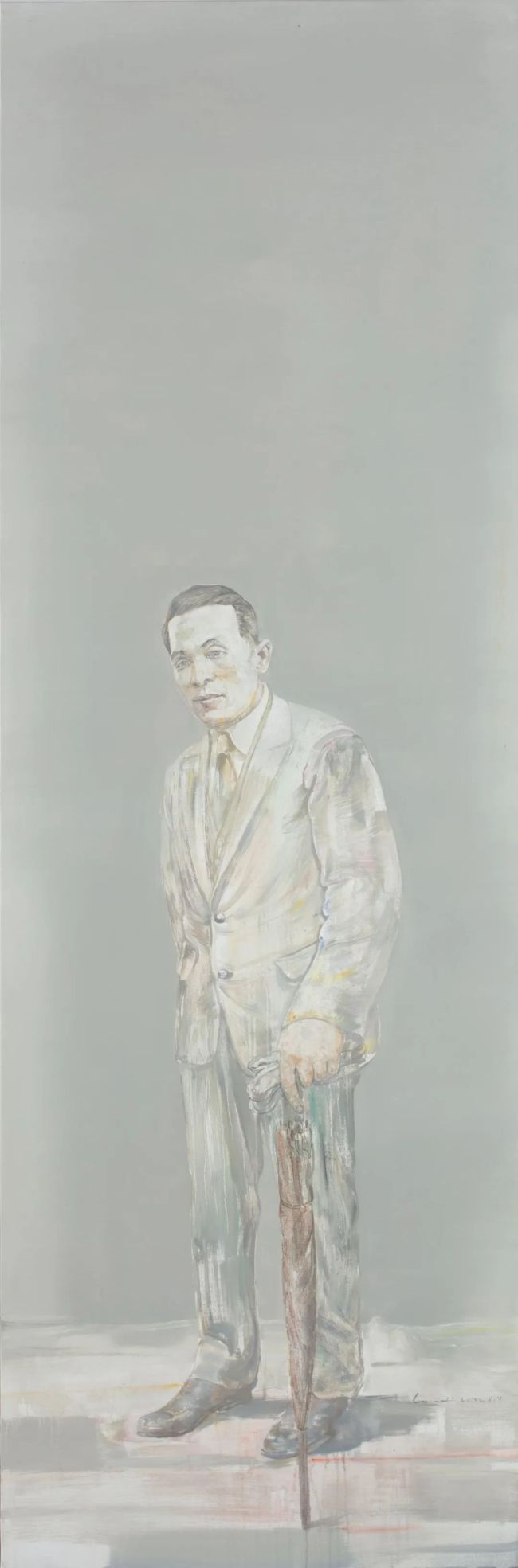

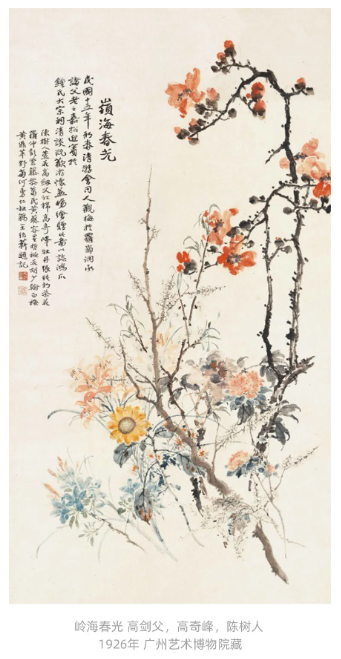

《岭南先声——高奇峰》245cm×88cm布上油画2022年

高奇峰

(1889-1933年)

广东番禺(今属广州)人,高剑父弟,早年跟随高剑父学画,并通过高剑父转授间接学习居派画法。后随高剑父游学日本,师从田中赖璋。高奇峰是“岭南画派”创始人之一,与高剑父、陈树人画承一脉,三人合称“二高一陈”,或称“岭南三杰”。

《岭南先声——陈树人》245cm×88cm布上油画2022年

陈树人

(1884-1948)

广东番禺(今属广州)人,著名政治家、画家。早年随居廉学画,后东渡日本留学,先后毕业于京都市立美术工艺学校及东京立教大学,拜川北霞峰为师,并受山元春举等影响。回国后与高剑父、高奇峰开创岭南画派,被称为“岭南三杰”之一。以山水、花鸟、走兽著称于时。

《岭南先声——方人定》245cm×88cm布上油画2022年

方人定

(1901—1975)

广东香山(今中山)人,高剑父的大弟子,他的绘画以人物著称,兼工花鸟、走兽、山水。他的人物画,坚持表现现实,表现人生,反映人民疾苦,表达民族精神,在技法上则博采众长,融汇中西,形成了自己独特的风格样式。

《岭南先声——赵少昂》245cm×88cm布上油画2025年

赵少昂

(1905—1998)

广东番禺(今属广州)人,中国著名画家、美术教育家,岭南画派主要代表人物。擅花鸟、山水、走兽,承岭南画派的传统,主张革新中国画,为岭南派一代国画大师。

《岭南先声——关山月》245cm×88cm布上油画2025年

关山月

(1912-2000)

出生于广东阳江。1935年进入春睡画院跟随岭南画派主要创始人高剑父学画,在艺术思想及实践上深受高氏影响。1958年起长期在广州美术学院从事教育工作。他始终致力于中国画的继承与创新,通过半个多世纪孜孜不倦的探索,创造出了独特的艺术风格。是我国当代杰出的国画家,岭南画派卓有成就的主要代表人物。

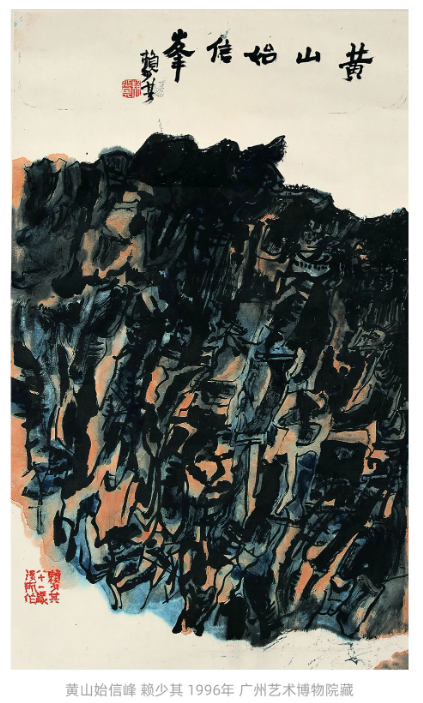

《岭南先声——赖少其》245cm×88cm布上油画2025年

赖少其

(1915—2000)

广东普宁人,1932年考入广州市立美术学校西洋画系。1934年参加“现代创作版画研究会”,成为鲁迅倡导的“新兴木刻运动”重要成员。抗战时期投身抗日宣传工作。1939年参加新四军。1949年后,先后在南京、上海、安徽等地文化战线上担任领导职务。1986年离休定居广州,专心书画创作直至生命最后一刻。

《岭南先声——杨之光》245cm×88cm布上油画2025年

杨之光

(1930-2016)

广东揭西人,1949年师从岭南画派高剑父,中国近现代著名画家、美术教育家,尤以人物画见长,被誉为“新中国人物画开拓者之一”。他独创没骨写意人物画法,融西洋光影于水墨,尤擅舞蹈人物速写,为岭南画派代表。正因为他的艺术融合中西技法,形成了独具特色的写实风格,对中国现代水墨人物画的发展影响深远。

(来源:广州艺术博物院(广州美术馆)、广东文化参考报、广州日报)

艺术家简介

罗奇,湖南汨罗人,广州艺术博物院(广州美术馆)院长、教授、一级美术师,中国美术家协会理事,广东省美术家协会副主席,广州美术学院硕士生导师,全国文代会代表;广州市党代表;广东省委宣传部颁发的“新世纪之星”荣誉称号;作品入选九年制义务教科书;作品刊载于《新华文摘》等重要刊物;广州美术学院教学名师;《学习强国》专题推送。

作品《草地铁流》参加纪念红军长征胜利八十周年创作作品展,国家博物馆展出,国家博物馆收藏。长8米,高3米。布上油画,该作品入选广东省文联成立70周年十件经典作品之一。入选广东省文联成立七十周年十件经典作品;《一定要把淮河修好》,创作于2020年,入选由中宣部、中国文联、财政部、文化和旅游部主办,中国美术家协会承办的“不忘初心继续前进——庆祝中国共产党成立100周年大型美术创作工程”,作品长5.8米,高3米,国家党史馆收藏。

出版《绿现代隐喻-罗奇作品》、《绿现代寓言-罗奇作品》、《当代精神的现实反映》、《青年公寓—号外》、《本相》、《丢勒素描作品分析》等,论文及作品发表《美术》、《美术学报》、《新华文摘》等重要刊物。

作品被中国美术馆、国家博物馆、国家党史馆、广东美术馆、广州艺术博物院等多家专业机构收藏。