在华夏先民心目中,万物皆有灵。日月星辰、山川湖海、花草树木、鸟兽虫鱼,都住着神仙。

一

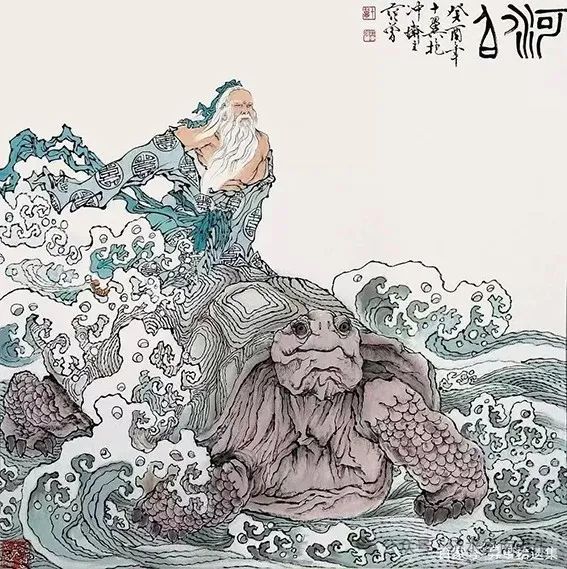

江河之中,洛有洛神,湘有湘君,河有河神。在古代,相当长时间里“河”都是黄河专用名词,河神即黄河之神。最早的河神称之为河伯,传说其为溺水而亡的鬼魂,得到水仙仙气,变为河伯。屈原《楚辞·九歌·河伯》中吟诵道:“与女(通“汝”)游兮九河,冲风起兮横波,乘水车兮荷盖,驾两龙兮骖螭。”其中的“螭”便是蛇形神兽,龙与螭都成为河伯的坐骑,象征其至高无上的权威。论其长相,有说河伯是“人面”,有说是“人面牛身”,也有说是“牛首人面”。唐代段成式《酉阳杂俎》说:“河伯人面,乘两龙。一曰冰夷,一曰冯夷,又曰人面鱼身。”相传大禹治水时,河伯贡奉“河图”,洛神献出“洛书”,联袂为大禹治水保驾护航。

商晚期青铜蛇(三星堆博物馆藏品)

河伯(范曾绘)

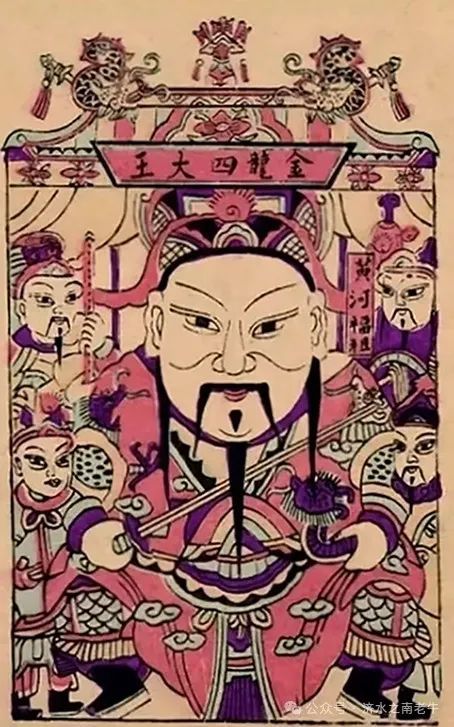

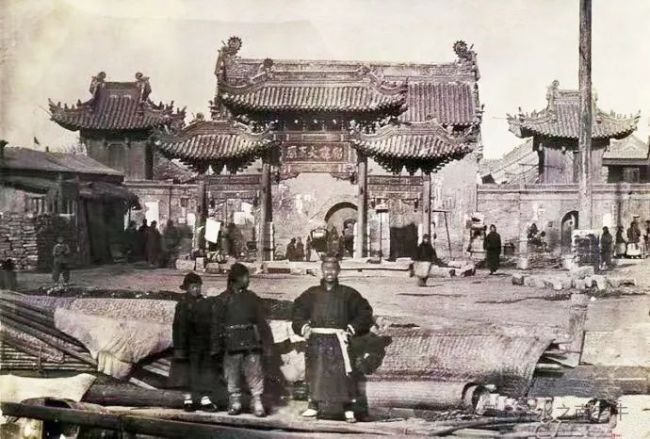

在历史更替中,河神形象发生变化。明清以降,人们将现世中治水有功之人,尤其将那些有突出贡献的河道总督之类的官员视作“黄河大王”而崇拜,河伯逐渐被冷落。清代李鹤年作序、朱寿镛所著、光绪七年(1881)成书的《敕封大王将军纪略》,收录了六位大王和六十四位将军。其中最为著名的便是“金龙四大王”。此人姓谢名绪,南宋钱塘(今杭州)人,他长期隐居并葬于金龙山麓,排行第四,封号故名。南宋灭亡时,他慷慨赴死,投苕溪自尽。人们崇敬其节操,为其在溪北立庙。后不断得到官方加封,明隆庆年间被封为黄河之神,追谥为“金龙四大王”。至清代,其封号长达四十九个字,突破了朝廷所规定的天地神祗封号不超过四十字的限制。全国的大王庙,他自然是主祀。

年画中的“金龙四大王”

民间传说中,“大王”和“将军”的化身都是蛇。现代戏剧史家、民俗学者黄芝岗,1934年著《中国的水神》指出:“大王、将军都是蛇,正确一点说,法身都是蛇形。蛇也是像平常的蛇;但蛇身是金色的,蛇头是方形的。”各地有关“大王”的传说大同小异,也都基本印证了他这一说法。

清末民初时的天津卫敕建大王庙(历史照片)

人们谈到蛇,情感复杂而矛盾。蛇既有灵性与神性,又冷酷和阴险。蛇无足而行,动作机敏而诡秘,能上山,能入地,能蛰伏,能潜藏,能蜕皮变化,能远距离摄物。它既是神,也是仙,既是精,也是鬼,令人爱恨交织,敬畏叠加。

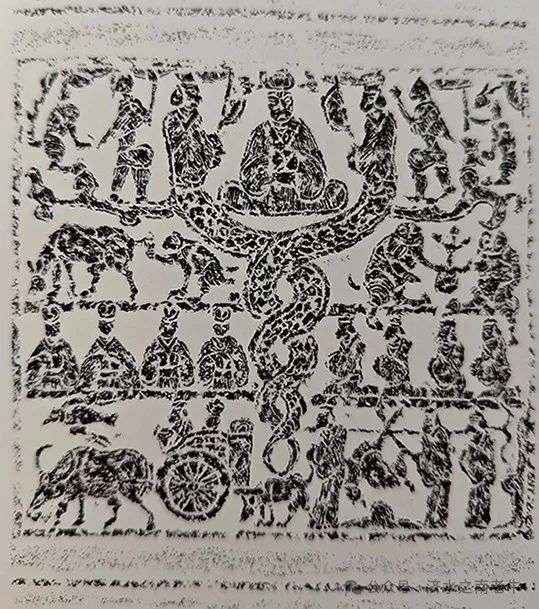

东汉伏羲女娲画像石(山东博物馆藏品)

蛇神崇拜源自上古。神话传说中的龙与螭,都以蛇为雏形,经年累月,添枝加叶,逐渐演化成型。创世之神伏羲和女娲,便是人首蛇身。古代画像中常见的二者交尾形象,象征宇宙万物,阴阳相交,生生不息。

西周镂空蟠蛇纹青铜短剑(甘肃省博物馆藏品)

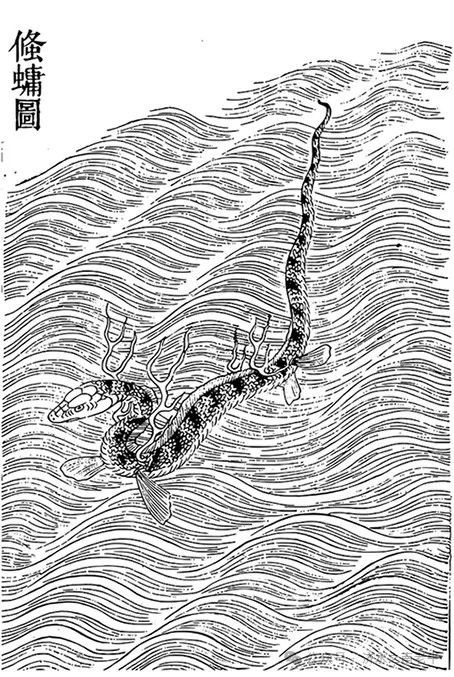

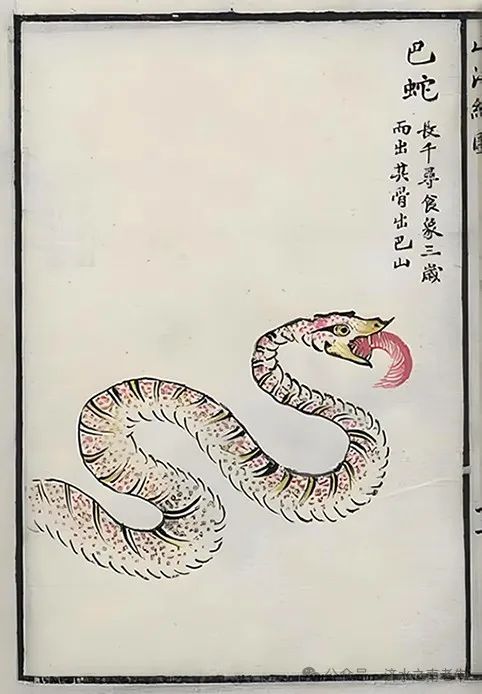

据传为上古三大奇书之一的《山海经》,篇幅不长,约三万字,但提到蛇的地方就达百余处,仅提及蛇及其衍生出的怪兽就有几十种,像大蛇、登蛇、肥遗、螣蛇、䱻鱼、长蛇、九婴、相柳(相繇)、酸与、鯈䗤、鸣蛇、琴虫、朋蛇、巴蛇、修蛇、蠪侄、育蛇、玄蛇、赤蛇、青蛇、蠕蛇、玄蛇、黑蛇、玄武、虎蛟、虺蛇、化蛇、烛阴等。其中九婴和相柳,均为“九首蛇身”,凶猛而残暴;登蛇通体赤红,“所过之地,草木不生”;巴蛇,可吞下大象,三年后才会吐出象骨;肥遗、酸与、鸣蛇都长有四翼,四处飞翔,螣蛇更擅腾云驾雾,“天地之间,无所不至”;黑蛇“长千尺,游走水泽之间”;“玄武者,龟蛇合体,镇守北方之神”;而蠪侄和烛阴都是人面蛇身。

《山海经》插图

人们对蛇所产生的矛盾心理,应是畏惧其所具有的伤人习性和剧毒性。旧时端午时节,称为“毒月”或“恶月”,端午日也叫“恶日”,意为天气渐渐炎热,毒虫纷纷出动,疾病也逐日增多,因此这个节令的主题就是“辟瘟祛邪”,蛇与蝎、蟾蜍、蜈蚣、壁虎一道被称为“五毒”或“黑五毒”,成为这一时期的打击重点。人们也想尽各种方法,书符贴门,悬钟馗像,插艾虎,撒石灰,燃药烟,系彩绳和香囊,喝雄黄酒,针刺“五毒”纹样,贴“五毒”剪纸,穿“五毒”背心,以求以毒攻毒,平安健康。

明代张天师斩五毒纹小盘(北京故宫博物院藏品)

二

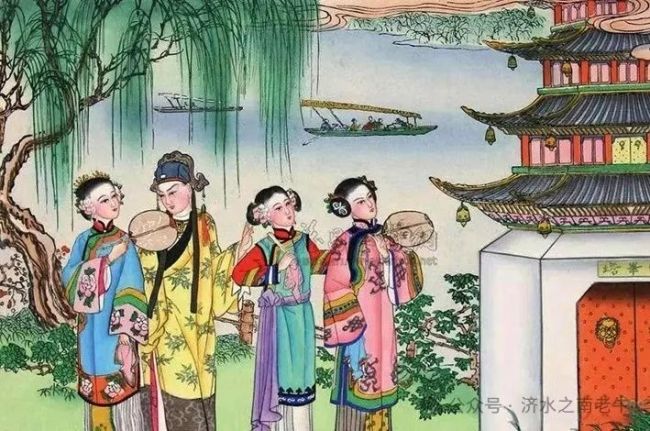

历代文学作品中,蛇的拟人化形象,生动传神,充满想象力。我国最早的诗歌总集《诗经·小雅·斯干》中有:“维虺维蛇,女子之祥。”东晋干宝编纂的志怪小说集《搜神记》和唐人谷神子编纂的传奇集《博异志》中,都不乏蛇鬼、蛇精的故事。宋人李昉、扈蒙等人编纂的小说集《太平广记》中则有“白蛇传”最早的故事雏形“白蛇化女”的描写。至明嘉靖年间,小说家洪楩编纂的《清平山堂话本·西湖三塔记》中,白蛇故事有了更为成型的框架。晚明冯梦龙所著《警世通言》中,《白娘子永镇雷峰塔》成为架构完整、故事丰满的版本。清代之后,有关白蛇传的戏曲、说唱、皮影、扮玩、木偶、年画等各种艺术形式层出不穷,以至白素贞和许仙成为大众偶像。

绘画中的《白蛇传》(图片源自网络)

旧时山东有供奉“四大门”或“四仙”的民间习俗。所谓“四仙”,指的是狐仙(狐狸)、黄仙(黄鼠狼)、白仙(刺猬)和柳仙(蛇)。也有的加入了灰仙(老鼠),成为“五大门”“五大仙”或“五大家”,也叫“五显财神”,有人用每位大仙头一个字合称为“狐黄白柳灰”。其中白仙是女性,人称“白老太太”,其他均为男性。狐仙是老大,谓之“胡大爷”,黄仙叫“黄二爷”,柳仙名“柳三先生”,灰仙最小,称“灰四爷”。供奉这五位时,家中设神堂或摆供桌,上供神像,或在院中角落设木制“仙家楼”,供奉各自牌位。

有人说蛇仙之所以叫柳仙,是因蛇的柔软而弯曲的身体,酷似柳枝。我以为,一定与《山海经》中的九头蛇相柳有关,那相柳是否是像柳呢?

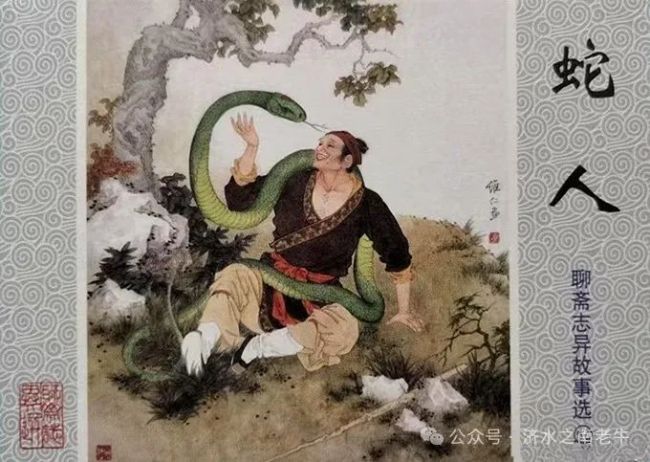

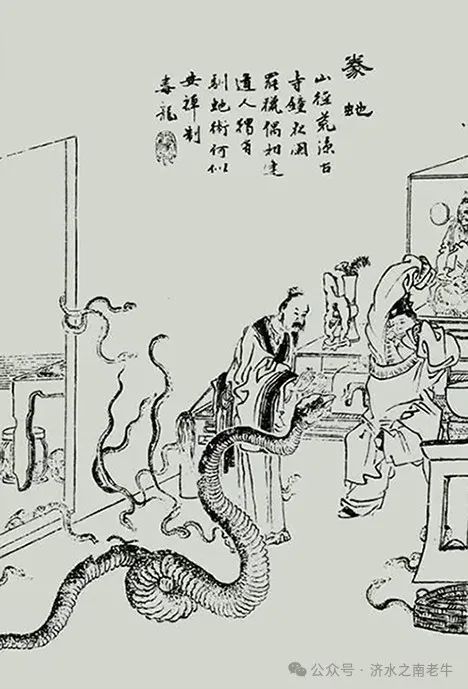

《聊斋志异》连环画《蛇人》

《聊斋志异》插图《豢蛇》

蛇也被为小龙,蛇蜕的皮便叫龙衣,在一些地方习俗中,蛇皮要用棍子挑到高处,防止人们践踏。胶东地区每至春节或新婚,还有用麦粉做面蛇的习俗,美其名曰“圣虫”,将其置于粮囤粮仓处,以求粮食和钱财都有富余。在这里,“圣”字固然有神圣之意,也与“剩”字谐音,隐喻年年有余。

圣虫(牛国栋摄影)

清代山东淄川人蒲松龄是写狐仙的高手,他写蛇精也非同一般。《聊斋志异》中的《蛇人》《豢蛇》《海公子》《斫蟒》《螳螂捕蛇》和《青城妇》都写到了蛇。《蛇人》描绘了耍蛇人与两条蛇相处的温馨时刻,人蛇共情,动人心弦,美好而奇幻。

三

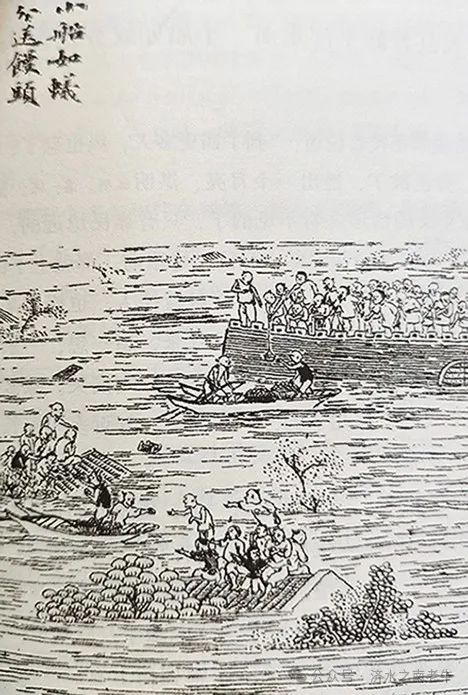

清咸丰五年六月十八日(1855年8月1日),黄河在位于“豆腐腰”河段的河南兰阳(今兰考)北岸铜瓦厢决口。这条“母亲河”不再流向东南自江苏丰县二坝村入黄海,而是冲破原有河道,改向东北,夺大清河(古济水)道,横穿鲁西北由利津铁门关牡蛎嘴入渤海湾。从此也结束了近七百年黄河夺淮入海的历史。

这一重大事件不仅深刻影响了中国地理格局,也对黄河下游沿岸各地自然生态、农耕生产、内河航运、水利设施、社会文化、百姓生活、民间习俗等各个方面都产生了深刻影响与变化。祭祀黄河大王的习俗,也正是从这一时期开始,由中原向山东的广袤地区发散传播,并与当地原有的蛇神崇拜相互勾兑,形成复合型民间信仰。

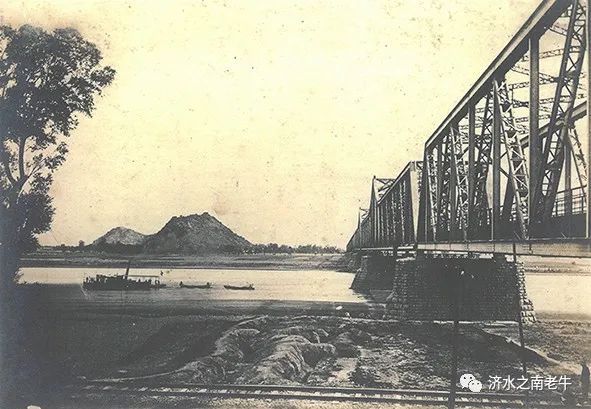

上个世纪建成不久的泺口黄河铁路大桥(历史照片)

早在明代,黄河东南流经鲁西南时,当地经常受到河水泛滥威胁,因此水神崇拜历久不衰。当地百姓认为,黄河泛滥之时,领路的就是一条小蛇,它就是龙王的化身,它走到哪里,黄河水就淹到哪里。鄄城(今属菏泽)建有龙王庙,供奉着高大威严的龙王爷塑像,每年农历二月二、三月三、五月十八、十一月十八都要举行香火盛会,唱戏娱神。戏开场之前,要把神像从庙里请出来,安放在神棚下,神像前的八仙桌上,要“请”一条筷子粗细的小蛇盘在瓷盘中,充当龙王爷,人们对着小蛇烧香磕头,祈求平安。

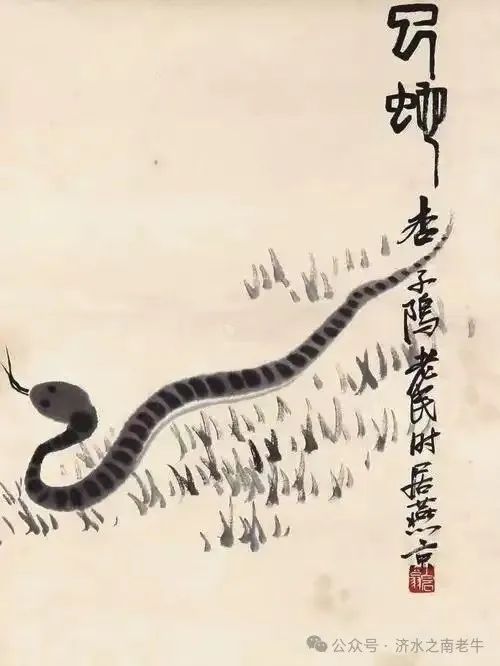

徐悲鸿画笔下的蛇

鱼台(今属济宁)建有金龙四大王庙,以表彰河神在黄河抢险救灾时屡次显灵之功。与江苏搭界的郯城马头镇(今属临沂),每年正月十六要举行河神会,祭祀“河大王”。这个会又叫“走百病会”,即所谓“沿河走一走,百病都没有。”

泰山神全,自然少不了“大王”。道朗镇鱼池村(今属泰安市岱岳区),有条明万历年间开通的古街,街南有大王庙,原供奉蛇神。每年农历二月二都要举行蛇神庙会,届时要上演连台大戏。每逢初一、十五要上香,六月与腊月要上灯。天旱时节,庙里还要举行求雨仪式,以求蛇仙保佑,普降甘霖。据此不远的万德镇马套村(今属济南长清区)也建有大王庙,祀蛇神大王。泰山一带还有个习俗,若看到蛇掉进井里,要竖梯子下到井中,引蛇上来,不得加害。

金沙遗址出土的石蛇(成都金沙遗址博物馆藏品)

小清河下游的桓台(今属淄博),民间有供奉小蛇的习俗,这条小蛇人称“刘二怪”。传说有个县官负责治水,有一次洪水来临之时,这个县官自己跳进水里,变成一条蛇与洪水搏斗,终于降服洪水,这条蛇因此备受百姓所尊崇。至于“二怪”为何而怪,为何姓刘,是“柳三”的讹传,还是那位县官的姓,没人说得清。

四

黄河改道后流经山东境内长达一千三百里,济南也成为严防死守的沿黄省城,防汛任务越发艰巨。清同治十年(1871)腊月,黄河在郓城(今属菏泽)西南侯家林决口。正在家养病的山东巡抚丁宝桢闻讯后,大年初一赶赴现场察查看灾情,并亲自制定救灾方案,决定将决口处封堵,筑堤引流。他及时筹措资金,调集民夫数万,昼夜施工,并亲自到大坝督办,“与役同艰苦,人情和乐,争先趋势”。从抢修工程开工到大坝合拢仅用二十五天,丁宝桢因此受到清廷嘉奖。

齐白石画笔下的草蛇

施工时,一条正在蛰伏的金黄色小蛇被民夫挖了出来。丁宝桢得知后,昭告众人,这是河神大王显灵来助力救灾,应好生接驾,为此专门举行祭拜仪式,以感激苍天有眼。为纪念这次筑堤抢险成功,丁宝桢奏请朝廷在侯家林决口处附近修建大王庙,并亲自题写了《侯家林大王庙记》,刻石立于庙内。

这一年,他还奏请朝廷,在济南创建大王庙。济南大王庙初建于府城墙下南马道北朝阳庵,即浙闽会馆西侧,后迁至县东巷,与山东河防局同一个院子,西面与济南府署(今省政协大院)一墙之隔。当年刻有丁宝桢幕僚陈锦所撰《丁宝桢奏请创建山东省垣大王庙碑》的石碑,曾经长时间保留在浙闽会馆西侧原址,1980年代初文物普查时被发现,后将其移至闵子骞墓园。碑文上有“赖有我躬堪砥柱,未许河伯相雌雄”之句,表达了丁氏及其同仁敢与河伯比肩之大无畏气概。

五

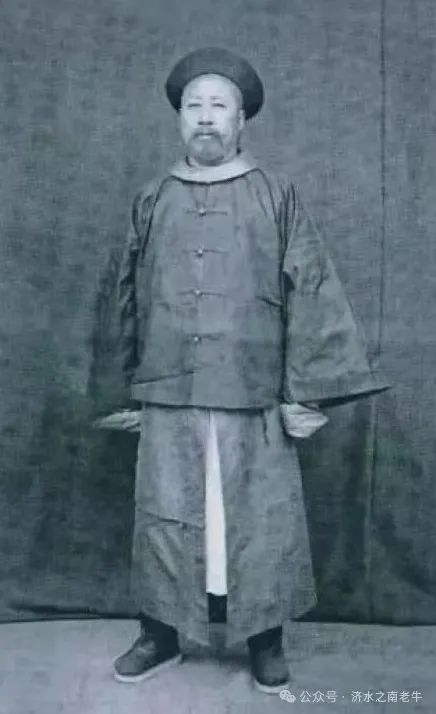

清光绪十二年(1886年),张曜任山东巡抚,把治理黄河当作第一要务,一年中呆在河上几乎三百天。每逢黄河有决口,他都亲赴现场指挥、督办。他还亲自指挥疏浚和调整入海口。在黄河两岸、泺口镇,以及通往济南城区的干道上,他提倡遍植柳树,以固堤防,使沿黄地带绿柳成荫,济南人称“张公柳”。他高度重视民意,诚心听取各方建言献策,“有言河务者,虽布衣未僚,皆延致咨询,唯恐失之。”他的幕府中有二百余人,集中了各方面人才,其中就有刘鹗。

《老残游记》插图

刘鹗来济南并非只看“家家泉水”,更不是去听“黑妞白妞”,他是应张曜之邀来济任黄河下游提调,成为其幕僚中治河的左膀右臂。他是杂家,通晓治水,其所著《历代黄河变迁图考》《豫直鲁三省黄河地图》及《治河七说》都是黄河治理的重要历史文献。而小说《老残游记》则是其山东之行的副产品,其中还不乏与治黄有关的桥段,包括张曜的影子。

光绪十七年(1891)盛夏,张曜正在黄河史家坞、王阳家等处抢救险情,忽然“疽发于背”,随即返济南就医,不日身亡。三年后,张公祠在大明湖北岸晏公台西落成,有大殿三楹及戏楼和过厅,与纪念曾巩的南丰祠为邻。

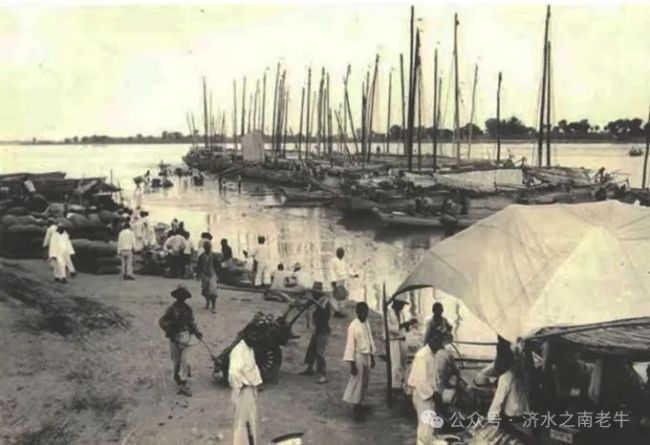

20世纪初的黄河泺口码头(历史照片)

张曜去世不久,济南始有其死后化作“黄河大王”的传说,即黄河中常见的一种小水蛇。张曜生前曾接受过光绪皇帝赏赐的黄马褂,他背上又生过疮,所以这种上半截为黄色、背部有瘤状的小蛇,即为张曜化身。每当黄河泛滥时,人们就将“大王”请到张公祠或其他庙宇内,放置于外罩玻璃盒、内铺黄表纸或黄绸布的盘子里,烧香磕头,祈求显灵,以除水患。

黄河改道后,济南城北泺口镇由大清河码头成为黄河沿岸著名码头,尤其黄河铁路大桥贯通后,泺口名声大振。这座城墙围绕的古镇上,传说旧有三十六条街,七十二条巷,几乎每条街巷都有庙,像火神庙、风神庙、土地庙、关帝庙、王母殿、药王庙、九神堂和三元宫等,应有尽有。

20世纪30年代的泺口镇(历史照片)

对船家和护堤的民夫而言,他们信奉的也是最常去的则是河南岸及北岸的大王庙。庙里供奉着金龙四大王,当地俗称“大王爷”。庙内都有戏楼,在黄河“桃、伏、秋、凌”四大汛期来临之际,官民都会接“大王”到庙里,请和尚或道士做法事,还请来戏班子,唱戏酬神。即使镇上的一般人家,遇有“大王”出现,都要接回家中,用筛面用的小箩罩住供奉,过几天后它会悄然走开,所谓“见来不见去”。

船工上河时有很多讲究,在船头上要先烧纸磕头。逢年过节,要杀鸡,将鸡血抹在船头上,意为鸿(红)运当头。而船的后仓则设有半米多高的木雕神龛,俗称“大王楼子”。行船时若能接到“大王”,船工们则欣喜若狂,认为这样会一帆风水,不用拉套子(即拉纤)。

山东巡抚张曜(历史照片)

“大王”之下的水神叫“将军”,泺口的将军庙与大王庙分列,却是近邻,里面供奉着好几个姓氏的将军泥塑。而居中的所谓“张将军”正是张曜。

泺口镇是个小小的“独立王国”,镇上多条街道与济南城内的重名。在济南城里,张公是“大王”,在泺口却降级为“将军”,其化身也不再是小蛇,而成了蛤蟆。

旧时黄河里行船之前,船老大都会说些吉言给大家鼓劲,其中道:“大将军牵头带路,二将军一路先行,船头无浪,船后生风。”这节奏和气势,像极了船工号子,听来威风凛凛,虎虎生威。至于那位巡抚大人,到底是“大王”还是“将军”,其化身到底是小蛇还是蛤蟆,没人去计较。

(文/牛国栋,来源:济水之南老牛)

作者简介

牛国栋(济水之南老牛),旅游文化学者,山东省旅游规划设计研究院原院长、山东省文化旅游联谊会副会长、山东大学管理学院专业研究生合作导师,著有《济南乎》《济南青岛历史建筑游》《茶道》《济水之南》等。