在读完远宏老师和许大海老师的《陶瓷艺术研究七十年(1949—2019)综述》后,我最大的感受是:这不只是一篇文献整理型的综述,它更像是一份关于陶瓷艺术研究“怎么走到今天”的思考记录。这份记录让我第一次真正意识到,陶瓷艺术的研究并不只是对器物做断代、比对、归类,它背后牵涉的是文化认识的变化、学科工具的更新、以及研究者思维方式的调整。每一个研究转向的背后,都是一个时代的文化态度和学术价值判断的体现。综述不仅梳理出这些变化,更以一种冷静而开放的语气提示我们:陶瓷艺术研究的未来仍在不断展开,理解它的历史,就是在为自身发展找寻方向。

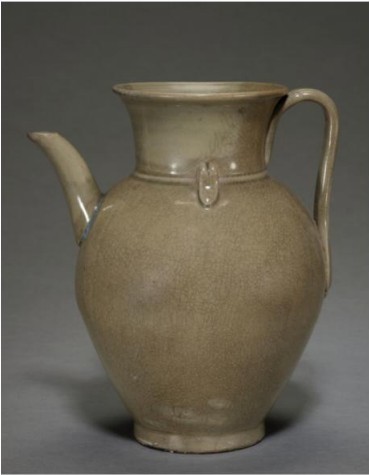

五代越窑青釉双系执壶

图片来源:故宫博物院

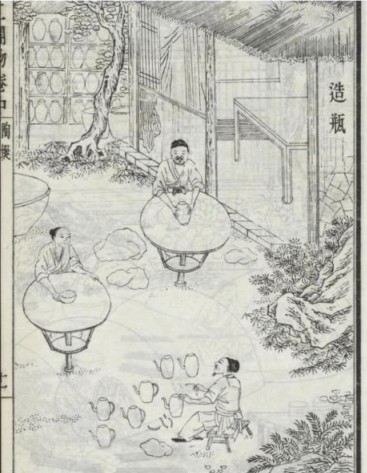

造瓶

图片来源:明宋应星《天工开物》

文章从1949年新中国成立后陶瓷研究起步讲起,将七十年间的发展大致分为几个阶段:早期以考古和文献为核心,注重史实考证,到中期随着艺术学科体系的建立,研究开始从器物本身扩展到陶瓷艺术的语言特征和风格演变;从最初的考古学、历史学与科学实验法出发,到后来不断引入艺术学、人类学、社会学、文献学、生态学、非遗学乃至经济学方法,将陶瓷研究从一门物质文化史推进为一门具备社会性、叙事性与审美价值共存的文化综合学科。这种从“重物”到“重文化”的转变,是文章最重要的历史线索之一。

北宋汝窑青瓷莲花式温碗

图片来源:国立故宫博物院

文章中提出陶瓷艺术研究未来应该更加系统化、多方向发展,比如结合生态、传播、科技、设计、教育等领域,这一观点对我非常有启发。我学习的是设计史论研究,之前一直更多从形式和审美角度出发,但读完这篇综述后,我意识到任何形式背后都不是孤立的视觉结构,它所承载的文化意义、历史语境与社会记忆,同样构成了我们理解和使用图像的基础逻辑。特别是对于当代设计而言,我们面临的挑战已不仅仅是“复现传统”,而是如何以当代表达的方式,使传统纹样和文化图像重新变得有意义、有吸引力。这不仅仅是设计手法的问题,更涉及文化再阐释的能力与对时代语境的感知。我们需要思考如何把传统的图案与符号转化为更有趣的、更新鲜的、更易共鸣的表达方式,使之变得生动、好玩、具有感染力。这种转译不是削弱文化厚度,而是在尊重传统内核的基础上,重新为其赋予与当代生活之间的连接:让传统文化不再是被封存在高高在上的展柜中,而是在真实生活中被看见、被触摸、被喜欢,从而真正吸引更多人主动去理解和传播传统文化。

元青花釉里红开光镂花盖罐

图片来源:故宫博物院

因此文章所提出的研究前瞻性,不仅为陶瓷研究者提供了方向,也为我这类学习史论研究的学生打开了一种可能性:即我们不再局限于记录美的结构,而是要试着去回应“文化如何被当代表达、被更多人感知”。这是我从这篇综述中感受到的最强烈的提醒与鼓励。

清乾隆珐琅彩双环耳瓶

图片来源:故宫博物院

文章的最后并没有用一种“总结性的口吻”结束,而是清晰指出:未来陶瓷研究不能只做归纳、描述,还应该主动进入问题意识更强、社会连接更清晰的研究路径。比如文章提到外销瓷、民间陶艺、城市陶瓷空间、非遗保护等,这些方向都与当代生活紧密相关,说明陶瓷不再只是“过去的文化”,也可以是“正在发生的文化”。这篇综述鼓励我们在历史线索中找到灵感,也提醒我们不要被传统定义局限,而应在新材料、新思潮、新科技中重新理解陶瓷的当代性。正如文章所言:“多学科协同创新,是中华人民共和国成立70年来陶瓷艺术发展研究的必然选择,也是今后学界不断努力的方向。”读完这篇综述,我意识到做研究不只是去查资料、找图录、比风格,更是要能提出新的问题、理解新的背景。陶瓷作为中国文化中极为重要的一种表达方式,它的研究正在走出博物馆、走出考古队,开始进入设计、教育、科技、传播的更多场景之中。综述中所呈现出的多元方法和前瞻性视角,给予我很大的方向感:我开始意识到,有很多研究者已经以自己的方式,走在传统与当代对话的实践道路上。而我也不需要等待“准备完全”,而是可以从自身的专业出发,尝试用设计、视觉、叙事等路径参与其中——让研究成为真正连接文化与现实的力量。

(文/周沛雯,山东艺术学院艺术研究院)