南京艺术学院张凌浩教授研究组新书《设计新通识——基础课程体系的国际实践与时代重构》已正式出版。当前正值设计教育面向全球经济、科技、社会及文化的挑战及中国产业前沿推进各方面的改革与重构,因此隆重地为大家推荐这本书。

众所周知,新一轮技术革命和经济社会发展使全球发展愈加复杂,设计学科作为交叉学科门类,正面临着前所未有的转型挑战。国际设计院校积极探索设计基础课程体系与教学模式的多元革新以应对这一变革。

在此背景下,该书积极响应中国设计教育“艺科融合”的新命题,对设计基础教育的“学科知识框架性”演进脉络进行了重新审视。通过对国际设计院校基础课程的比较研究与特征归纳,该书以广阔的视野和独到的视角构建了系统性与前瞻性的设计基础课程教育的愿景、目标、框架特性及内容构成。在“新文科”建设的指引下,本书为新一轮设计教育改革建构了深化的设计基础课程方案,探寻了新时代社会语境下的整体教学模式革新路径,为设计学界、教育工作者与学生提供了教学参考与实践范式。

1.一个新文科视域下的设计教育研究范式

2.一个设计学基础课程体系的新框架建构

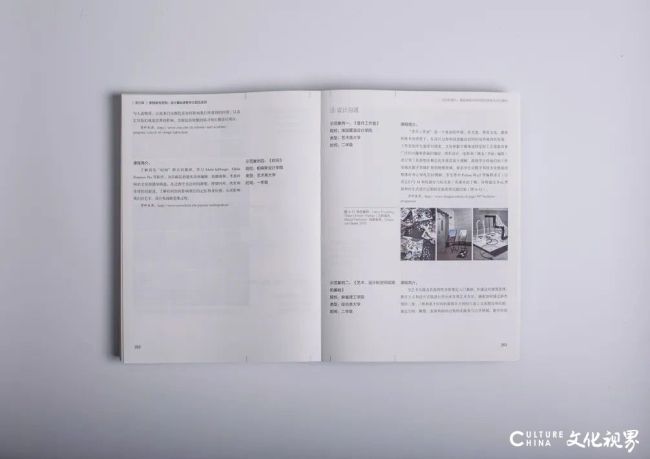

3.一本可供参考的新型课程教学大纲手册

前言

新一轮技术革命和社会发展使全球环境愈加复杂,设计所面对的问题与任务日益多元,呈现出高度的不确定性与挑战性。AIGC、大数据、未来网络、智能材料等新兴技术,为当前的设计创新提供了强有力的赋能与支持,同时也促使设计从技术驱动转向价值驱动,强调对人、技术、环境与社会间复杂关系的系统应对,善用技术并推动可持续的未来。在此背景下,国际设计院校围绕课程体系与教学模式展开了多元革新,尤其以设计基础课程为改革重点。一些院校通过引入新兴技术与跨学科协作,开设新课程及拓展课程内容;另一些在课程目标、能力基础上引入新兴概念、方法或能力训练内容;还有一些则结合新兴语境,重新设计课程内容框架。相较之下,国内设计教育积极响应“艺科融合”视野下的新命题,在课程层面展开探索,但在学科基础课程群的系统认知与框架变革方面仍处于持续推进之中,亟需整体性的理论引导与实践范式。本书以此为切入点,在系统分析艺科融合背景下设计学科面临的转型挑战基础上,重新审视“学科知识框架性”的设计基础教育的演进脉络,重点通过国际设计院校基础课程的比较研究与特征归纳,尝试构建具系统性与前瞻性的设计基础课程新框架及新内容构成,探索适应新时代需求的整体教学模式革新路径。

2021年,伴随“新文科”建设的推进,教育部在《加强新时代教育科学研究工作的意见》中提出“艺科融合”的整体改革理念与发展方向,鼓励在基础知识与技能层面上实现与人工智能、数字技术、虚拟现实等新兴学科的联动,同时发挥艺术与人文的综合优势。在此激励下,我与曹鸣教授共同主持教育部首批新文科研究与改革实践项目(项目编号:2021160034),围绕多维重构的创新设计型人才通识基础课程体系进行探索与积极实践,从而开启了本项研究。2022年,国家学位委员会与教育部将“设计学”从原“艺术学”门类调整归入新设立的“交叉学科”门类,进一步强调了设计学科的交叉与融合特质。作为多学科交叉、融合与渗透而形成的复合型学科体系,设计学在人工智能等前沿科技迅速发展的背景下,其基础课程体系的重构显得尤为迫切。本项目亦因此进一步深化研究,以更新的视角和更广阔的视野重新审视设计基础课程教育的的愿景、目标、框架特性与构建路径。

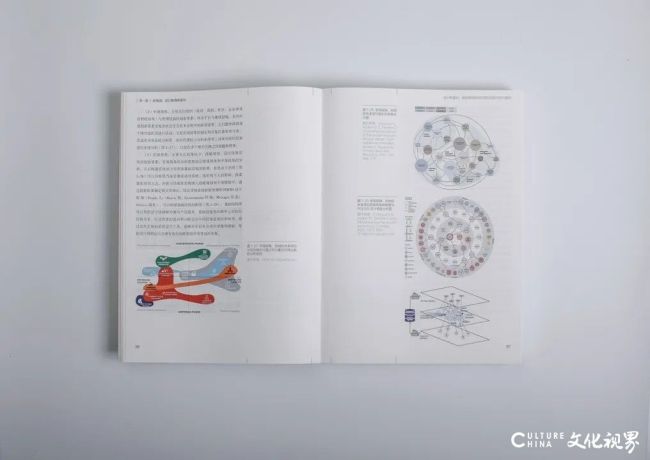

设计基础课程的框架探索,本质上是一个从理论框架分析到概念框架建构的系统化过程。当前,设计教育的基础课程改革正面临多重时代趋势的交汇影响,包括设计思维的演进、未来社会发展的需求、人工智能对设计的赋能,以及学科通识化程度的不断深化等具体挑战。因此,课程体系的构建与内容设计不仅应体现学术上的整体性思考,还必须兼顾实践层面的可操作性,以确保对时代需求的有效回应和可持续发展能力的提升。基于各院校的学科发展历史、资源条件、学术定位及时代挑战,各大设计院校在设计通识课程体系构建过程中,逐步形成了一套逻辑严密、相互关联的理论框架。这一体系既体现了教学规划者在教育改革与学术研究过程中的深入思考,也反映了其对时代课题的独特回应与策略选择。本书以全球三类主要院校——综合类、艺术类和理工类设计院校为研究对象,通过对其基础课程体系的系统梳理、比较和评估,探究其内在的课程建构逻辑。在此基础上,结合当前及未来的发展趋势,提出一种清晰、有逻辑的新型课程体系,并明确其核心内容构成,旨在为新一轮设计教育改革提供有力的理论支撑与实践指导。

尽管本研究工作整体上遵循既定的研究路径,但其成果的不断优化与深化,正是得益于前期各阶段研究过程中共同工作所获得的启发与激励,使研究团队能够在此前相对封闭的工作阶段能够持续推进、不断完善,最终构建出本书所呈现的系统性研究成果。本书不仅聚焦于国际设计教育发展趋势的分析与思考,深入梳理中外设计基础教育的演进脉络,同时也汇集了对全球设计院校基础课程体系的调研与比较研究成果。与此同时,书中还呈现了若干具体的基础课程方案与教学大纲示例,既是对四年研究工作的系统总结,也旨在为设计学界、教育工作者与学生提供有价值的教学参考与实践指导。

要感谢教育部高等学校机械类专业教学指导委员会工业设计专业教学指导分委员会各位同仁,长期以来给予本研究工作的支持与协助。几年参与工作的经历,鞭策我应在新时代设计教育改革中做出自己的贡献。同时,亦感谢清华大学美术学院《装饰》期刊的关注与支持,使书中部分研究成果得以率先发表,推动了相关学术观点的传播与交流。

该书的研究与撰写前后历时四年多的时间。肩负管理一个院校的职责,大部分时间都陷于各种行政事务,只能利用工作之余及晚上的有限时间断续进行。然而,这也促使我需要更好地利用有限的学术时间与精力。

该书的出版得到国家社会科学基金基金项目、教育部新文科研究与改革实践项目及江苏省333工程“重点行业领域人才”项目的资助。南京艺术学院、江南大学为相关项目的研究与出版提供了多方面的支持,两校设计学科素有学术渊源,近年来新文科改革与实践方面也累积丰硕成果,为该书理论指导实践提供了有力的案例。本书最终的顺利出版,也得到了江苏美术出版社的大力支持以及孙剑博编辑、薛冰焰老师的指导。今天设计学科的发展需要积极理解时代的挑战与交叉学科下重构的机遇,尽管由于工作的原因时常两地奔波,“人生如逆旅,我亦是行人”,但始终坚信自己的使命,并为之持续努力。

是为序,亦是自勉。

(文/张凌浩,2025年3月写于黄瓜园)

内页预览:

出版信息:

著者:张凌浩、梁罗丹、顾慧颖、葛安晴、汤宇萱

选题策划:方立松

装帧设计:薛冰焰

出版发行:江苏凤凰美术出版社

标准书号:ISBN 978-7-5741-3135-4

全书页数:394页

销售:京东、当当网上商店

(来源:南艺工艺设计微信公众号)

作者简介

张凌浩,男,1974年3月生,汉族,江苏无锡人,研究生学历,博士学位,2005年4月加入中国共产党,1997年8月参加工作。江南大学设计学院教授、博士生导师,意大利米兰理工大学访问学者。主持中国轻工业工业设计重点实验室与“系统创新与战略设计”研究团队。长期致力于系统创新设计与战略、当代设计创新方法、用户体验设计、新中国设计等领域的设计教育、研究与实践,积极探索新时代背景下的创新思维、方法与应用,并将设计思维应用于在当代信息社会、新经济及可持续发展等与设计的多个交叉领域。现任南京艺术学院党委副书记、院长。