1978年,曾宪通在《试谈银雀山汉墓竹书〈孙子兵法〉》一文中,根据书法风格和避讳,对《孙子兵法》和《六韬》的抄写年代提出了自己的意见:

从文字看,属竹书《孙子兵法》一类早期隶书,结构与湖北云梦睡虎地秦简接近,笔法体势却介于马王堆帛书《老子》甲、乙本之间,即篆书气味不及甲本浓,用笔体势也不及乙本平直方正。这样,《孙子兵法》一类早期隶书可能比《老子》乙本还要早……就可能是刘邦称帝前抄写的了。另外,同墓出土竹书中还有一种风格特殊的斜体字(如即将出版的竹书《六韬》),它比《孙子兵法》一类的书体,更带浓厚的篆书意味,其抄写年代或许还要早些。

对《六韬》一类简牍的书写年代,曾宪通与最早的整理者罗福颐“殆出秦末汉初人手笔”的看法相近。罗福颐认为:“从书体看,简本《六韬》的缮写非出一时一人之手。它的前半《文韬》《武韬》还有仅见于治要本的《虎韬》残简二,以及部分佚文简书较二《孙子》(当指《孙子兵法》与《孙膑兵法》)更古拙,文字近隶却多具篆书遗意,殆出秦末汉初人手笔。至《龙韬》和《虎韬》的一残简,部分佚文简则纯隶书,与前半明显不同,殆抄手时代较晚。”我在写作此文时专门就罗福颐提到的《六韬》中“部分佚文简则纯隶书”这一问题请教了新的整理者刘钊,他对此作了解释:

罗先生所提到的“纯隶书”我核对了他的原文,所指应该是原始号二八七、二六八等简,这部分简可能在早期整理中(整理组或罗先生个人意见都有可能)曾考虑过因内容而与《六韬》文句对应,归入过《六韬》。不同古书中,有类似的文句分别出现,其实是不少见的现象。到正式出版的精装本中,这些简已经从《六韬》剔出。吴九龙释文中,这些简注为论政论兵之类,在《银雀山》(贰)中也归入论政论兵之类。

罗先生文中归入《六韬》,应该是原整理者在整理过程中的阶段性认识,《古研》十一册收录罗先生遗作,应该是一仍其旧,故保留了文章写作时的问题(见书后所附罗琨先生后记)。《银雀山·六韬》后续的定本中,到咱们的再整理,已经没有这个问题。

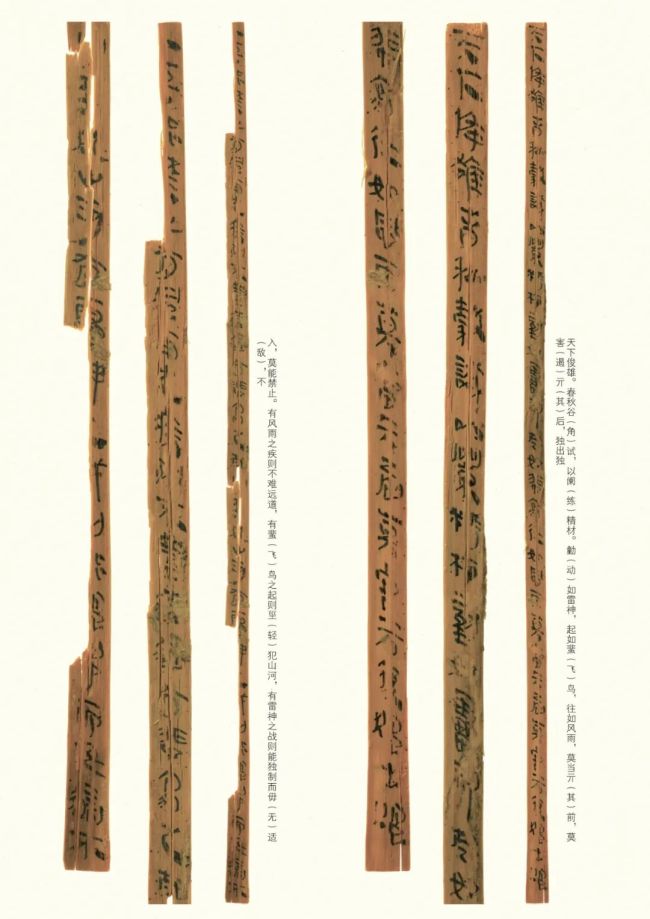

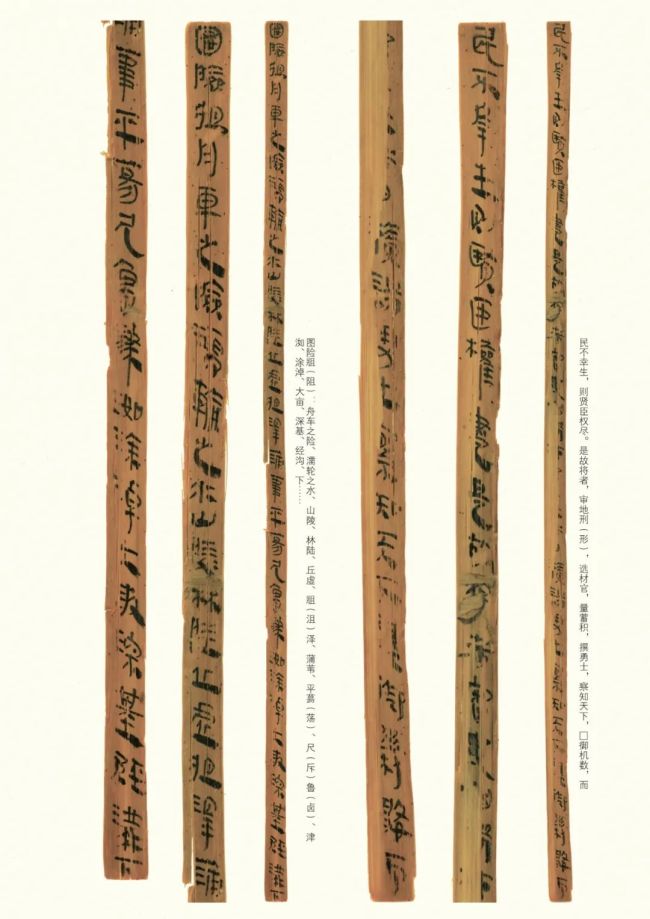

罗福颐和曾宪通都参加了银雀山汉简的整理工作,但整理组最后的意见,应该以《银雀山汉简》(壹)正式出版时的“情况介绍”为统一后的看法:“所出竹书的字体属于早期隶书,估计是文、景至武帝初期这段时间内抄写成的。”“一号墓竹书非一人一时所写,因此书体和行款也不尽一致。拿书体来说,可以分为规整和草率两大类,每一类中又各包含多种不同的类型。”规整一类,以《孙子兵法》《孙膑兵法》为代表,虽然“一种书里也包括几种不同的书体和行款”,但可以归为一类;草率一类,有《六韬》《守法守令等十三篇》(以下简称《守法守令》)两种,其书写较为草率,其横画向右下方倾斜,与其他典籍抄写规范的字迹明显不同。

整理组的意见,没有吸收罗福颐、曾宪通对《六韬》等抄写时间的看法,而是认为银雀山汉简整体都是西汉早期的抄本。然而早期整理者的意见究竟有没有合理之处,依然是一个值得讨论的学术问题。新出版的《银雀山汉墓简牍集成》中,《六韬》一卷的整理者,就参考了早期整理者的意见,认为“其文字书写草率,体势瘦长,左高右低,与某些秦简相近,在银雀山汉简中特点鲜明。从字体风格看,其抄录的时间似应较早,可能早到秦或汉初”。同样一篇竹书,对抄写年代的认识经过了几次反复,这种情况在简帛研究中也不多见。像马王堆帛书的《老子甲本》及卷后佚书、《春秋事语》等秦汉之际简帛书,在学术界和书法界都有了比较多的研究,但对银雀山汉简中《六韬》《守法守令》还缺少关注。这两篇竹书又属于“斜体字”的隶草,与秦简中的“斜体字”一脉相承。我们就以这两篇竹书文字为主要线索,来看看秦汉之际简牍的文字特色。

二秦汉之际简牍中的六国古文(上)

王国维在1917年发表的《战国时秦用籀文六国用古文说》中曾写道:

自秦灭六国,席百战之威,行严峻之法,以同一文字,凡六国文字之存于古籍者,已焚烧刬灭,而民间日用文字,又非秦文不得行用,观传世秦权量等,始皇廿六年诏后,多刻二世元年诏,虽亡国一二年中,而秦法之行如此,则当日同文字之效可知矣。故自秦灭六国以至楚汉之际十余年间,六国文字遂遏而不行。

如果用王国维的这段话去看新发现的秦简或汉简,是没有什么问题的。然而有不少秦汉之际的简帛,却多有六国文字遗存。在秦汉之际到西汉初期,六国文字的影响在各自的故地或多或少的存在着。如马王堆汉墓简帛书《老子甲本》《春秋事语》《杂禁方》,还有掺杂楚文字最多的《阴阳五行甲本》。银雀山汉简的《六韬》《守法守令》中也有大量六国古文的字形。它们与秦代“书同文”后的简牍不同,也与汉代平定后,“汉承秦制”而推行《仓颉篇》后文字的异体减少的简牍不同。王国维在秦汉简牍帛书资料匮乏时说的这段话,现在可以予以修正了。下面我们就以银雀山汉简为例,对秦汉之际简牍中的六国古文遗迹作一个梳理。

(一)秦汉之际简牍中的古文

在银雀山汉简中,古文的遗存较多出现在“斜体字”的《六韬》和《守法守令》中,这也是我们把这两篇简书归于秦汉之际的主要原因。

①《说文》所说的古文,有广义古文和狭义古文两类。狭义的古文,就是“孔子书《六经》,左丘明述《春秋传》,皆以古文”,说的就是春秋战国时期的六国文字;而“宣王太史籀著大篆十五篇,与古文或异”,“郡国亦往往于山川得鼎彝,其铭即前代之古文”,则包括了殷周以来的古文字,是广义的古文。银雀山简中的古文,应当包括了广义的古文和狭义的古文两种。汉字在演变过程中,为了表意准确,会不断衍生出新的形体,增加形符就是一个重要手段。有些字在战国秦汉已经出现了增加形符或声符的字形,简文仍使用未分化的古文字,如又—有、禾—和、正—征、才—哉、在、材,勿—物,立—位,隹—唯,反—返,生—姓,羊—祥、叚—假、從—縱、央—殃、帀(師)等。这些字有的在战国文字中已经出现了分化,但在银雀山简中却使用了古文,这是广义的古文。这是否与底本的年代较早有关,还需要进一步研究。

②与已经发现的六国文字一致的字形,在《六韬》与《守法守令》两篇中,有许多字形与六国古文简牍写法一致。周波2008年的博士论文《战国时代各系文字间的用字差异现象研究》一文,列出了银雀山汉简中有六国文字用字方法遗迹的几个字,有:殷、顯、陳、况、谷、敵、農、長、稱、驕、餘、早等与六国文字用字一样的例子。

“春”字,在《守法守令》中作“旾”,与齐系古玺的“春”字结构一样,郭店简《语丛一》中也有相近的写法,在战国简中属于齐系文字。另外像“德”字、“恶”字的写法也可以在齐系文字中找到相近的字例。当然其中有一些字属于六国文字中通用的写法,例如旹—時、其—亓、阵—

等。我们以前认为是楚系文字特点的字,可能大多数属于六国通行的写法,因为过去以楚地出土的简牍为多,还没有在楚地以外的地方出土过六国简。近年发现楚地出土的战国简中,有许多字与齐系、晋系文字相合,出于文字学家的谨慎,多言其有某系文字的因素,其实不能排除已经发现的战国简中有齐简或晋简的可能性。