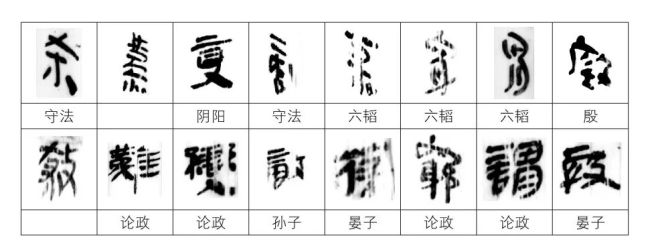

“迷”,郭店简《语丛》作“迷”,而上博简《用曰》、中山王鼎均从见米声,银雀山简《论政》中,迷字从目米声。从目与从见的部首意思相近,互通互换的例子也不罕见。银雀山汉简中还有枋—柄,楚简中有一个从疒方声的字,开始不识,后经指出是“病”,大家遂恍然大悟。《六韬》中还有以“方”作“秉”的用法,可见从丙、秉得声的字写作从方声,是六国文字中常见的。

有些异体字在战国简中十分常见,在秦汉简中就不多见了。秦代书同文的主要作用,就是规范文字用字。在里耶秦简的8-461木方中,我们见到了很多文字字形和用字规范的详细规定,其中“主旨是对书写用字进行规范,更确切地说,是分散多义字的职务”。如以“泰”“偿”“事”“乡”“酒”“废”“予”等字来分散“大”“赏”“吏”“卿”“酉”“法”“鼠”等多义字的职能。在银雀山汉简中,却出现了秦统一文字前甚至更为古老的一些字形,看不到“书同文”的任何影响,如果抄写时间是在秦代,这么多假借字、异体字出现在简牍中几乎是不可能的。这种现象在西汉采用《仓颉篇》厘定文字后也不可能发生。现在发现的诸多简牍也可以证明这一点,也说明前辈学者将其指为“秦汉之际”是有道理的。

③对字形的省略与古文同

裘锡圭在《文字学概要》的《汉代的草书》一节中,曾提出“省去字形的一部分”是草书改变隶书的主要方法,其实这也是六国古文改变殷周文字的重要方法。文字的功能有两个矛盾对立的要求,一是要表意准确,一是要书写简便。前一种造成文字增加形符和分化,后一种让字形更加简略。在文字发展演变的过程中,这两种要求不断的协调,也造成了汉字史上一条重要发展链。其中省去字形的一部分,在秦简中并不多见,在秦汉之际的简帛中却比比皆是,但其中的情况又不止于“省去字形的一部分”那么简单。有的是上面所说的来自古文的写法,有一些也可能是此时才出现的。

以简略的笔画代替一些文字构件。如其—亓,是省去了像箕形的部分,也可以说是以“—”代替了箕形,在马王堆简帛书、张家山汉简《引书》中,这个“亓”字也多见。焉—

,在银雀山汉简中多见,如同六国文字中将“馬”字的“足”、“爲”字的“象足”都省略为“=“表示的方法一样,将烏省略为“=“了,在马王堆简帛书中的焉字没有一个这样简略的写法,倒是“爲”字在《战国纵横家书》中有将下部省为“=“的写法。银雀山汉简和马王堆帛书中,还都有将“者”字的下部省略为“=“的写法。像这种省略,可以视作是传承自六国古文。