在与自然景物的深切交流中,王界山尽情体味着“天地与我并生,而万物与我为一”(《庄子·齐物论》)的哲学内涵,在与名山大川的喃喃私语中,王界山享受着“独与天地精神往来”的极大愉悦。在王界山的写生随感中这样写道:“面对大自然,我敞开胸襟,在千山万水中寻求滋养,不断提升对‘天人合一’的感悟,视自然与艺术如同信仰一样虔诚地探索和追寻……有生生不息的心灯指引,有通透天空的阳光照耀,有万千山水的奥妙和魅力,有天籁之音的召唤和吸引……在不断前行的远方,那里展现的是风光与爱恋,是无尽的宇宙,是鲜活的天地,是翱翔的心灵……多彩的霞光映现着山峰的执着刚毅,丛林的幽静神秘,大气的清新流动……”

王界山沉醉于自然景色,不仅仅是因为这里每一寸土壤里都浸染了理学思想,感受人和自然的平实与亲切,更在于把自己至身于宽闲之野,寂寞之滨,远离现代都市的喧嚣,自寓其天怀之乐,到大自然中去追寻“是故非澹泊无以明志,非宁静无以致远”(诸葛亮《诫子书》)的美学境界和人格理想。大自然蕴涵了天体宇宙的无限奥妙,面对山川之刚毅、挺拔、灵秀、静寂,他心无旁骛地徜徉其中,只想融自己于大自然,怡悦性情,探寻“思浩荡”、“神飞扬”、“披图幽对,坐究四荒”的精神愉悦,让自己在与大自然的交流中,完成着心灵的升腾与物我两忘的自我超越。

山河大地亦如来546x214cm王界山2021年

不以迹求 得真笔墨

通过大量的写生,王界山领悟了山川至美,自然至圣,也开创了自身独特的绘画图式和笔墨语言,他的表现形式既是对人生感悟的真实写照,有朴实无华的表征,也有其深层体悟的哲学思考,有感而发,自然生成。

如果对山水万物之灵的审美诉求只停留在感官层面,那么,依然还是逆于物,留于物,役于物。王界山每次对景写生,都在努力探索着“不泥其迹,务得其神”、“须以神通,不以迹求”、“与山川神遇而迹化”的理想状态,此时他已无意于技法之考究,无意于笔墨之分争,而是力逮天地造物之神妙,山川大美之本真,以不让自己落入“为形所累”的尴尬,力求神遇而迹化的境界。因此,他的绘画图式和笔墨语言是在与自然的对话中形成的,无粉饰描摹之痕,无矫揉造作之气,始终呈现出一种“自然美”的清新气质,笔运随心、形随意现、收放自如。有时为了表达充分,甚至有意忘却图示语言,以求胸中意象即时诉诸笔下。清代王原祁有云:“有真山水,可以见真笔墨,有真笔墨,可以发真文章。”张彦远在《历代名画记》中则以:“凝神遐想,妙悟自然,物我两忘,离形去智。”为最高境界。可见,以天地为师,方可判天地之美,唯物我两忘、不以迹求,方达万物之理,超越感官、不以物役,方可与宇宙大化同性,方可在静穆的观照中与自然的节奏韵律妙然契合,与造化浑然一体。这才是王界山所苦苦追寻的笔墨及创作意境。因此,他的作品大幅见势,厚重奔放,气魄雄浑,笔墨苍茫,凸现铁血硬汉之胸襟;小幅见境,以情动人,烟林清旷,笔墨灵透,呈现诗情画意之美韵。

耸立苍茫天地间65×45cm2018年王界山

在研读前人书籍、临摹古人作品和下乡写生、创作研究几个环节上下功夫,体现出王界山从师造化到得心源的一脉相承。作品《时不我待》令我至今记忆犹新,作品中王界山以大写意的手法描绘了汶川大地震中空军直升机紧急搜救的场面,他通过不拘泥于琐碎细节描绘的大写意之笔,渲染出了风雨交加直升机艰难盘旋的生动效果,使人联想起真实的空军救援事迹,给人以心灵深处震撼。可以想象,这种磅礴大气的笔墨处理,没有亲临地震现场的经历和对生命的深刻感悟是不可能创作出来的。《破晓图》、《天地之间》、《长城万里映金辉》等作品均属不求技法为功而以神韵为旨的代表作品。

虽然王界山的图式语言已彰显强烈个性,但他并没有把它固化成自身符号,而是在不断写生和感悟中纯化着更加贴近于自然本真的表现方式。正如王界山自己所言:“拥抱自然,感悟生活,是古今中外无数大师的必经之路,我必须一步一个脚印地前行,在千山万水间寻求艺术的个性和表现形式,深信天道酬勤,惟勤奋修炼才能终成正果。”陶渊明“不为五斗米折腰”,山涛选择啸歌于山林,周敦颐寄情于莲花,无不是选择一个物象作为精神寄托,而王界山选择了万千山水作为自己的心灵慰籍。如此执著的探索精神,如此丰厚的文化积淀,如此真挚的生活感悟,我们有理由相信王界山将在自己的艺术领域实现更大的突破。

(文/郭兴华,首都经贸大学国学与艺术中心副主任、教授)

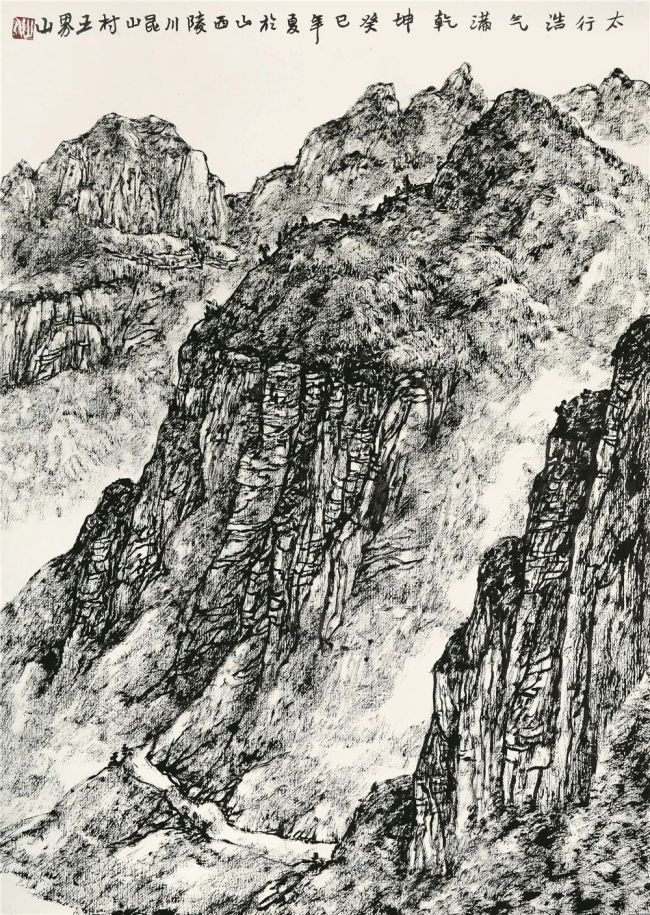

太行浩气满乾坤32cm×44cm2013年王界山