在什么意义上可以说神的图像创造是艺术最重要的动机和法则呢?本雅明说,“艺术生产始自服务于崇拜的庆典之物”。艺术“起源于某种礼仪,起初是巫术礼仪,后来是宗教礼仪。换言之,‘原真’艺术作品所具有的唯一性价值植根于礼仪,艺术作品在礼仪中获得了其原始的、最初的使用价值”。我们可以说,与神相关的图像制造就是为了表达崇拜和礼仪,无论是巫术意义上的还是宗教意义上的都是如此。本雅明所提到的艺术作品的光晕,也正是从宗教的角度而言的神像的光晕。不过,宗教崇拜在文艺复兴之后就逐步衰退,但艺术所蕴含的崇拜功能并没有消失,艺术变成了世俗意义上的美的崇拜。它还是跟崇拜相关,只不过对神的崇拜转化为对美的崇拜。

范勃,《背影》,尺寸可变,2024

艺术总是要追逐美的,无论这种美是什么,无论是身体之美(达芬奇,拉斐尔),自然之美(普桑)还是别的主题之美,也无论是艺术家还是观众,它们都开始了对美的崇拜,都试图在艺术中植入对美的崇拜。而它最后的极端形式是为艺术而艺术,为美而美的艺术,也即是所谓的唯美主义的艺术。虽然美的对象和主题没有了,但艺术植根于崇拜的本性没有变,也就是说,艺术如果有价值的话,它展示的总是崇拜价值。艺术总要去崇拜某些东西,艺术也总会被崇拜。艺术既是去崇拜的工具,也是被崇拜的对象。大体而言,艺术的这种崇拜经历了三个阶段:对神的崇拜,对具体之物的美的世俗崇拜,单纯对美本身而不是对具体对象之美的崇拜。这就是古典艺术的根本特征:膜拜或者崇拜的艺术。

范勃,《影子》,布面油画,200cm×300cm,2025,“范勃:预言的寓言”,和美术馆展览现场©和美术馆

如果关于神的图像都是本雅明意义上的崇拜的艺术的话,那么,在范勃这里,神被制造出来,恰好是反崇拜的。本雅明认为新的反崇拜的艺术是因为一个技术复制时代开始了,人们可以复制艺术,可以批量制造艺术品,因此就可以近距离地占有艺术品而不是对它保持有距离的崇拜。而范勃的反崇拜与此不同,他直接制造出神的图像,但确实是为了摧毁对神的崇拜,进而摧毁艺术的崇拜价值。

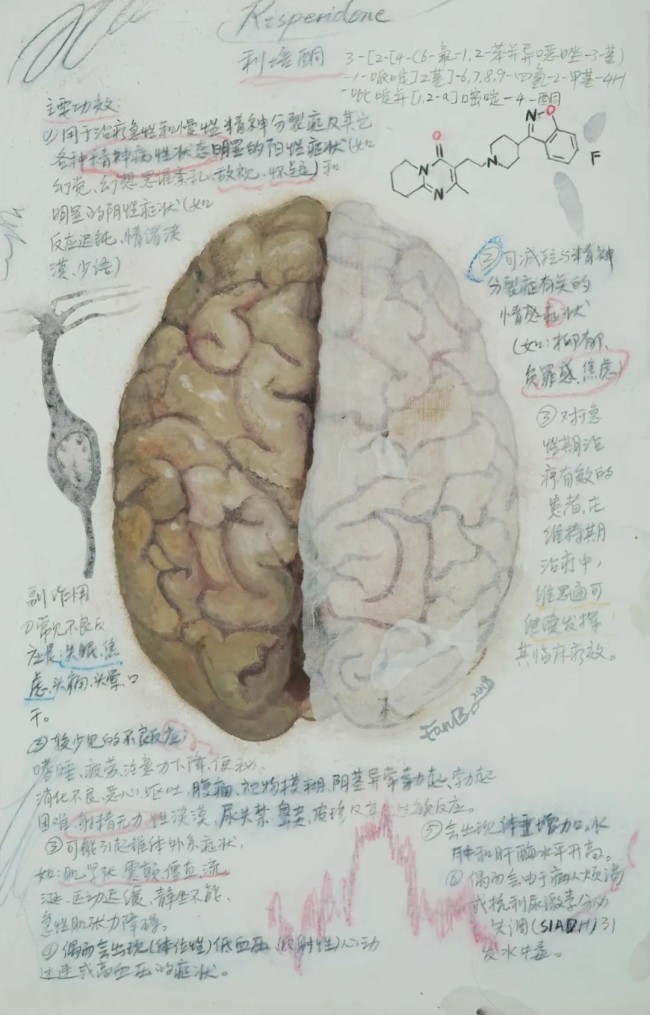

范勃,《中枢神经药物研究系列》-3,纸本综合材料,41.5cm×27.2cm,2019