夏日的英国,晨光柔和,雨水频繁。七位中国艺术家——俞晓夫、郭润文、闫平、王克举、王心耀、王文生、黄鸣,在2024年夏天前往英国进行写生,他们的足迹遍布伦敦午后的小威尼斯、雨中约克的古巷、澄朗的温德米尔湖畔、半阴半晴的洛蒙德湖边的拉斯小镇,以及爱丁堡近郊一座晴朗开阔的庄园。这次写生之旅不仅是一次艺术实践,更是对风景、历史和个人创作体系的深入探索。

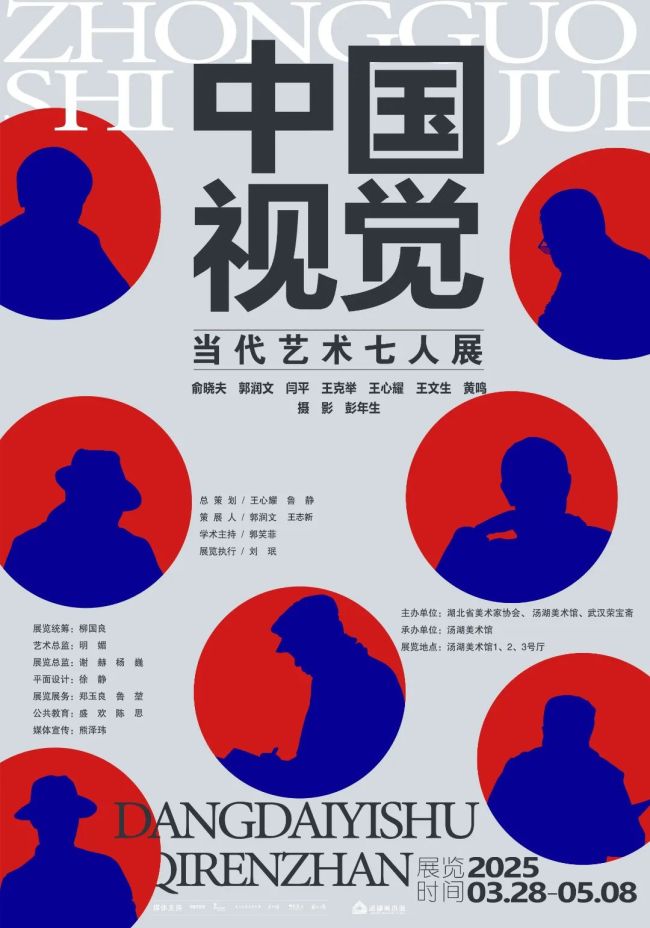

出生于历史跌宕起伏的五六十年代,这七位艺术家在人生的某个阶段或为同窗,或曾共事,彼此之间结下了深厚的情谊。如今,在亚洲艺术文献库中仍可找到1988年新中国成立后首个人体油画展为中央美术学院油画系助教进修班内部观摩所发的邀请函。请柬上就列有郭润文、王克举和王闻声(即王文生)的名字。以此次英国集体写生为契机举办的《中国视觉》展,通过呈现七位艺术家近十年来的创作,勾勒出这一代艺术家对时间与现代性、中国绘画与民族性以及艺术的跨国性所展开的思考图景。

怀旧情绪是俞晓夫、郭润文、黄鸣等艺术家作品中共有的特质。正如戴锦华在《想象的怀旧》一文中所言,怀旧是90年代成长起来的知识分子和文化创作者极为显著的时代共性。怀旧与进步如影相随,既是双生,亦是镜中映像。当承载历史与记忆的老房子与都市空间被自诩为进步的浪潮推倒摧毁,曾经熟悉的家园被时髦、新潮的玻璃幕墙与钢筋水泥建筑取而代之;尤其当人们的生活与主体性日益被网络赛博空间所媒介化与形塑,由此产生的疏离与异化感,似乎唯有依靠画布上记忆的厚度才能得到片刻的消解。

“怀旧似乎是对故地的眷恋,实则是一种对逝去年代的向往。”俄裔文化理论家斯维特兰娜·博伊姆(Svetlana Boym)对怀旧作为一种历史情绪的思考,在俞晓夫的作品中得到了生动的体现。这位艺术家在上海,这座承载中国现代性脉动的城市中度过了塑形成长的关键岁月,其作品同时融汇了以美国与欧洲为代表的西方风潮与苏联文化的烙印。毕业于上海戏剧学院的俞晓夫,宛如一位舞台导演,将那些在人类进程中扮演关键角色的历史人物精心编排,置于他画面中构建的历史场景之中。

俞晓夫怀念经典——爱因斯坦在上海

布面油画 210cm×350cm 2007年

2007年创作的《怀念经典——爱因斯坦在上海》重新想象了爱因斯坦于1922年受日本方面邀请乘船前往讲学,并在上海短暂停留时抵达上海街头的情景。两旁新古典主义建筑林立的街道上,飘扬着各色旗帜。然而,这些旗帜中也夹杂“万国旗”,即市民们晾晒的衣物,使整个场景在庄重与日常之间形成对比,营造出一种既混乱又嘈杂的城市氛围。在这喧闹的人群中,汇聚了当时上海各个社会阶层:有崛起的城市新兴中产阶级,有立志救国的知识分子,有衣着考究的洋人,也有佝偻着身躯、姿态卑微的奴役与码头工人。大部分人物面向观者,营造出强烈的舞台感。而这位刚抵达上海便得知自己获得诺贝尔物理学奖的犹太科学家,在众人的簇拥下,却眼神空洞地吸着烟斗,打着阳伞,端坐在高高的黄包车上。置身人群中央的爱因斯坦似乎对周遭一切漠不关心,或许只是默默忍受着喧嚣,以及他在日记中提及的街头异味。

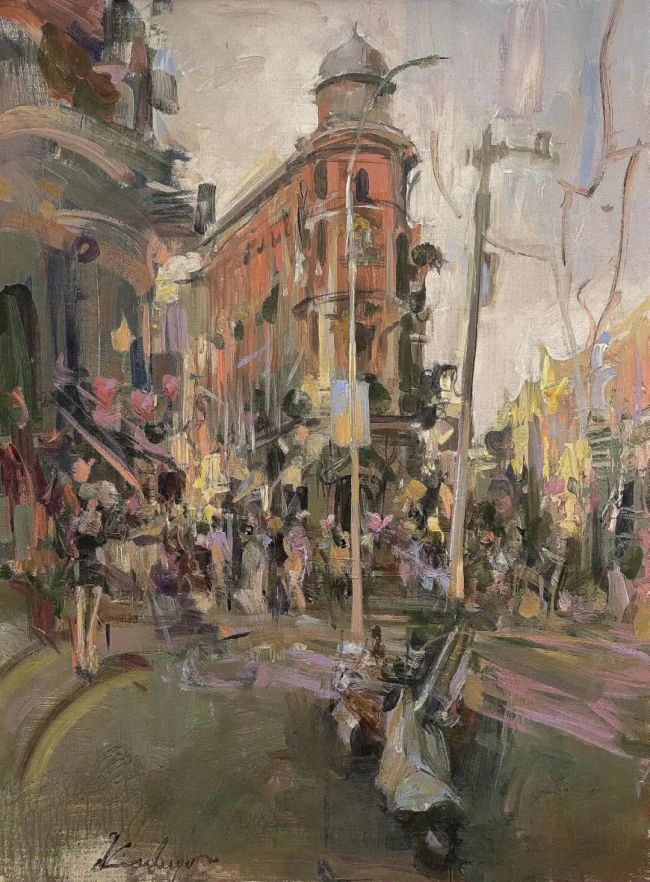

如果象征启蒙思想的物理学先驱与身旁代表落后、亟待开化的中国劳动者形成对比,那么俞晓夫便以舞台剧的形式,将上世纪初上海社会百态呈现在观者面前。而在《巴公房子》中,嘉年华般昂扬的氛围则记录了这座武汉标志性建筑所经历的革命与商贸历史。巴公房子由俄国茶商、末代沙皇的亲戚巴诺夫兄弟所建,见证了风云激荡的时代变迁。公馆落成次年,武昌枪声响起,辛亥革命掀开中国历史新篇章;六年后,俄国十月革命席卷帝国,沙皇统治终结,巴诺夫兄弟也随之失势,于1921年离开汉口。巴公房子承载着两国的时代变革,映照出中国与俄国历史的交错与变迁。如今,这座建筑已被改造为精品酒店,成为体验奢华生活的商业空间。然而,画家的怀旧情绪恰恰定格在这座建筑最富革命变迁感的时刻。充满动态、色彩与喧嚣的氛围,以及嘉年华般(carnivalesque)的戏谑与张力,构成了俞晓夫作品的鲜明特征。俄国学者巴赫金(Mikhail Bakhtin)将“嘉年华式”的表达视为对权威与等级秩序的消解与挑战。在俞晓夫的画作中,巴公房子不再是被商业裹挟而丧失生命力的空间,而是一座充满颠覆、狂欢与解构社会秩序潜能的场域。

俞晓夫巴公房子