田黎明教授表示,此次讲座主要是分享个人在中国画学习和创作过程中如何把握自我的一些经验与思考,他自己也曾是美院的学生和教师,深受前辈艺术家的人格魅力与学术精神影响。

田教授认为,此次由中央美术学院中国画学院主办的“传移模写”大展,以百年历史视野,集中呈现了近代以来中国画艺术家对传统绘画学习认知的历程与方法。展览最突出的学术特征,即通过民国至新中国时期老一辈艺术家深入传统、感受传统的实践过程,揭示了艺术语言与传统人文精神境界之间的深刻联系。学习传统就像对话,需要交流与意象性的理解,这种对话不仅包括与古人绘画的交流,也体现为一种时代性的融合。

“传移模写”展览彰显了中国画基础教育作为中华文化精神重要载体的特质,同时也指向了当代中国人文精神精进的方向与目标。

“万物芸芸,各复归其根”,本根意识在当代中国画教学实践中尤为关键,为中华文明的延续、传承与创新提供了坚实的文化基础,持续激励着后学及教育工作者在艺术实践中不断自省、自觉提升文化素养,进而实现对传统的深入理解和创造性转化。

中国画是以中国哲学为基础,用诗意的表达,守持意象美学形成了中国画独特审美理念,它以主体经历的澄怀观照,寓物取象,道法自然,有无相生的人文体验来相遇关于中国儒道释的文化空间,并把平常生活与事物融汇与诗境与人格立足,运用以德观物,立象尽意和中国画特有笔墨表达方式,形成了中国画特征。

由此,田教授提出了自己关于传统绘画认知的五个层面:立格、品物、返照、意象和心象。

一、立格

田教授强调,中国画首要关注的是“品”和“格”,二者与传统文化中的人文志向紧密相连。他引用孔子“思无邪”,指出这与“诗言志”的理念一致。他以南宋《出水芙蓉图》为例,认为宋代绘画在具象向意象的转换中达到巅峰,这幅作品虽表现日常景象,却体现老子“德若赤子”的纯真境界,这种自然纯真之美亦是人格之美。“生生不息、厚德载物”文化观念在历代经典作品中也均有所体现。

佚名《出水芙蓉图》

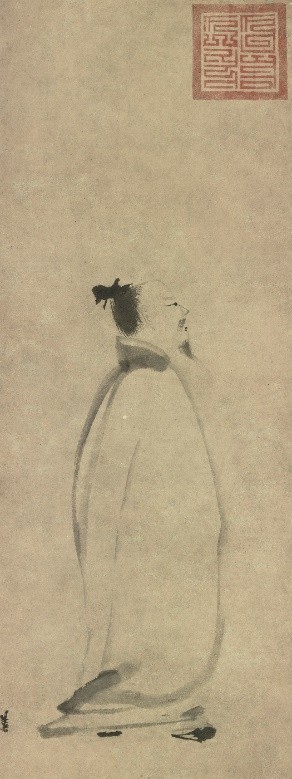

田黎明教授以南宋梁楷《李白行吟图》为例讲解,梁楷与牧溪、石恪是南宋泼墨减笔画的开创者,深受禅宗“一即一切,一切即一”思想的影响。这种减笔画从有到无的转化过程对后世写意人物和花鸟画产生深远影响,形成“一笔成型”的艺术方法。

北宋宋伯仁《梅花喜神谱》,共计百幅梅花图,每幅附以诗句,体现了宋代“格物致知”的精神。宋伯仁以人文视角描绘梅花生命进程,表达出积极向上的生命体验。谱中梅干,如山体之形斜横画面,花形似云,浮在山腰,一为花形,一为枝干之形,以形立象,借象赋意,气象自出。

梁楷《太白行吟图》