澎湃新闻:这个展览20多天筹备这么丰富,也可以看出大家对你哥哥的怀念与纪念。

陈逸鸣:这也是我策展的特点,一般我是比较快速的,如果形成想法,我会很雷厉风行地去执行。这个画展的一个有利条件是大家对陈逸飞的感情,他们肯来参加这个展览也是对陈逸飞的纪念(与支持),也很给我面子的,我这二十年为哥哥陈逸飞做了很多事,基本主要的大活动都是我参与策划,包括拍电影、出书、音乐会、展览,前几年策划了“青年陈逸飞大展”,没想到影响那么大。

澎湃新闻:艺术界像你们弟兄这样感情如此之深确实不多,或许还有一句,像他这样对弟弟的哥哥不多,像你这样对哥哥的弟弟也不多。

陈逸鸣:是的,我一直问自己,如果我不做这些事,那么谁做?家里人有其他家庭成员,他们不像我这样——因为我也是画画的,如果我不是画画的,估计也不行。我哥哥有两个儿子,兄弟俩都参加了浦东美术馆陈逸飞纪念展的策划,他们兄弟俩关系不错,如果有事,他们与我哥哥的第二任太太,基本上会在一起商量。我策划的这次展览名《致敬逸飞》,展出一百多幅画,我开始担心展厅放不下,但现在看来还行,有118幅,基本是油画。

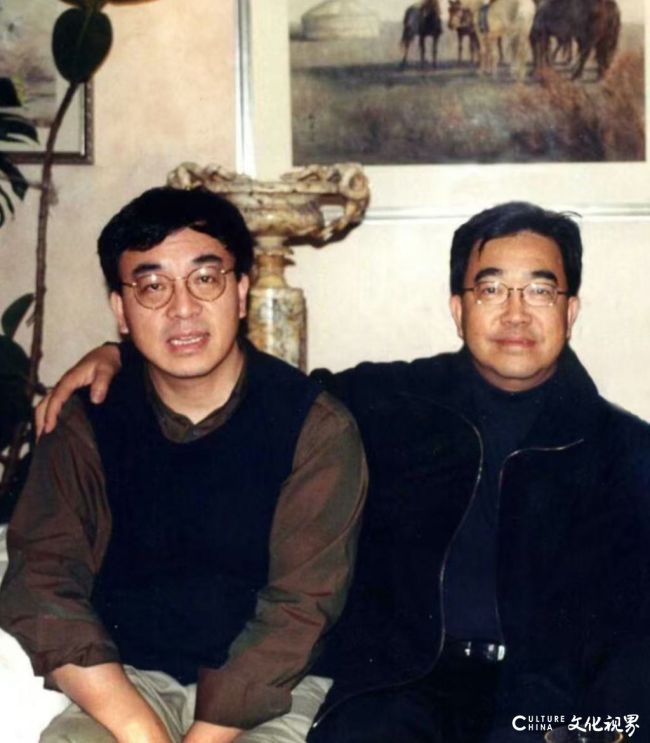

1998年,陈逸飞(右)陈逸鸣(左)在美国

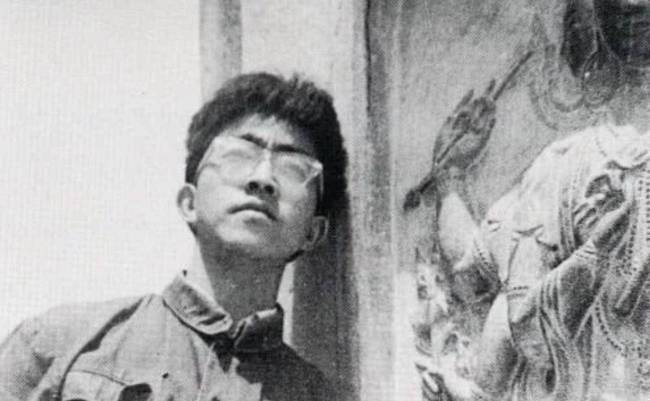

年轻时的陈逸飞(左)与夏葆元

澎湃新闻:他那一代人,对社会、人生、时代的思考非常深刻,而且与自身经历紧密结合。这种通过艺术创作表达内心的思考,确实让他赢得了声誉,也承担了很多风险。

陈逸鸣:是的,这是艺术家最可贵的特质。其实按照他的想法画,可能走得还要远,他已经是收敛了,但没办法,因为当时的环境是这样,他也认识到创作环境,但问题是他恰恰不肯屈服,他可能得打擦边球,走走中间路线,希望能过去,能够满足自己的英雄主义情结、浪漫主义情结,还有理想主义情结。因为我想当时能画的人是不少,但为什么恰恰他的作品都能留下来,我想历史还是有共振的,好的作品自然会沉淀下来,他的作品很多都是画完没地方展出,比如《黄河颂》等。他后来转向江南古镇题材的创作,也是对人性的敏锐捕捉。

如何在学术上梳理陈逸飞的创作

澎湃新闻:您提到陈逸飞身上有浓郁的理想主义和英雄情怀,后来他提出“大视觉”“大美术”概念,因为与商业化的关联也会有各种理解,他去世已二十年了,作为弟弟,重新审视你的哥哥,相隔20年,有没有新的感悟与理解?

陈逸鸣:因为现在是研究陈逸飞,在学术上梳理陈逸飞的创作,包括他的青年时代甚至童年时代,他的启蒙,他的艺术梦的开端,直至他走向成熟、成功这一段路,其实非常艰难、曲折,我们要把这些梳理干净。他的艺术启蒙阶段是怎样的,他在上海美专一段学习的经历又是怎样的,为什么上海美专成就了他的艺术梦?上海美专在教学上有什么特点,培养了不少人,魏景山老师、夏葆元老师、王劼音老师等,为什么能培养出这些人?我想研究陈逸飞,一定要把这些问题梳理清楚,现在没有人讲得清楚,没有人了解陈逸飞到底什么时候开始喜欢画画,什么时候开始他的艺术梦,他当时的真正成果到底是什么?很多问题都没说清楚。当然我作为兄弟来说,我对他是比较了解的,包括我们整个家庭,我们一起成长,一路走过来的经历,特别我也是画画的,完全受他的影响,走上绘画道路,我想我有这个条件来梳理陈逸飞年轻时代的艺术经历。

严格来讲,最值得研究的是他1960进入美专到1980年出国这一段时间,以后我暂时不讲,这一段时间他的经历、学习过程,他一步步走向成功,这是个非常重要的阶段,研究陈逸飞,这个阶段是绕不过去的。我哥哥曾经回忆,妈妈带他上教堂,他经常可以听到赞美诗,他可以看到教堂的彩色玻璃,但这也不能完全说明问题,怎么能说明他艺术梦的形成?艺术是要实践的,去画,他有天分,但要有舞台、平台让他去实践,我想最初应该是少年宫。很多的艺术人才,不仅仅是绘画,包括电影、戏剧等等方面,都是从少年宫起步的,而且是随着在上海福利会少年宫的学习进程,其实跟他到中学阶段,直至他刚到美校这一段时间紧密联系,我想还是属于启蒙阶段。

我现在在编一本陈逸飞的画册,陈逸飞的年轻时代,所有素材来自于我2021年办过的一次“青年陈逸飞”大展,那是一个很成功的展,大家认为这也是具有文献性的,能把陈逸飞成长道路这一阶段,1960-1980年这一段时间初步有了梳理,但现在看,这只是初步的,我们还是要继续研究这个时期,这是个很关键的时段。

从少年宫到浦光中学,我跟哥哥是一个学校的,直到他进入上海美专预科,还带着红领巾,少年与青年的衔接,包括进入上海美专系统的艺术训练,这就是他的启蒙,也可以看出他一步步展现他的艺术才华,他的作品一点一点走向成熟,这就是艺术启蒙以后的成果。少年宫老师,现在不能讲是谁,因为我也不记得,肯定跟现在老师一样,都是对少年儿童进行热心辅导的,中学的老师是施南池老,他组织了一个美术小组,我当时进美校的时候,施老师还在,我也进过美术小组,我是1964年进的,我哥哥早就离开了。施南池老师很喜欢陈逸飞,悉心培养,当时应该叫青年宫,老师经常在那里上课的,他们都没条件进去听,原先是在那里上课,在门口听,也进不去,他的求知欲很旺盛,但是条件很艰苦,要画画也没纸没笔,家庭条件不太好,整个物质也匮乏,也没条件。但恰恰是这么艰苦的条件,造就了他一种意志,他越是艰苦越要想办法去画。

年少时的陈逸飞