从少年宫、浦光中学,到进上海美专,他当时是瞒着我父亲去考上海美专,考取了以后才回来告诉父亲,父亲也没办法,他说你要去就去吧,最后也尊重了他的想法。其实施南池老师之前亲自跑到我家去做我父亲的工作,让他同意我哥哥。因为当时老年人的想法都犟,他觉得画画有什么出息呢?我父亲的印象,画画的就是在街上卖画,其实确实是这样。但他真的碰到了好老师,进了美校就是另外一番天地,哪怕进去学校只半年,就是突飞猛进。

澎湃新闻:当时的老师都是有着东西方开阔的视野,又有人文情怀,比如颜文樑先生是苏州美专创办人、哈定的水彩画、孟光的写生训练方法,还有,吴大羽、周碧初、俞云阶等等。

陈逸鸣:确实是老师好,当时因为缺乏师资,从社会上招的,而这些老师有的是民间办画室的,他们靠办画室招学生来赚钱养家糊口的,而且关键他们有一个好校长叫沈之瑜,后来是担任上海博物馆馆长,他很有创意,敢于创新、敢于突破,这些老师不少背景都是留法。当时美专的教学方针到底什么?我这次通过梳理,在编画册,想把这个问题说清楚,其实就是前苏联的美术教育体系与欧洲美术教育体系的融合,甚至可以说,是以欧洲这一套美术教育体系为主。

澎湃新闻:这批人不少是留法的,所以,近现代上海特殊的城市视野与文脉在这个时候就显现出来了。

陈逸鸣:当时美术教育中,前苏联那一套体系当然必须要学习,有可能在素描教学中遵循前苏联那套,但是这批老先生都是留法的,怎么用那套理念教育学生?他们的绘画,与前苏联那一套还是不一样的。

澎湃新闻:而且老先生当时都已经老了,把年轻时留法的那一套都消化了,然后再教给学生,所以当时上海的这一批学生确实是福分。

陈逸鸣:潜移默化,确实都不一样,而且老师教得特别认真。

澎湃新闻:所以你哥哥的成长与上海城市的文脉与大背景有关。

陈逸鸣:确实,我说哥哥很幸运,我哥哥因为进校的时候人最小最矮,又好学,再加上他自己用功、肯学,我记得他在家里停不下来,我妈妈刚买菜回来,切菜、酱油瓶什么的摆一大堆,他就在旁边画,比如说周末、节假日、晚上,都是摆着画。所以美校对他来说太关键了,这也是命中注定的,他的命就是好——因为碰到了好老师。

澎湃新闻:虽然求艺之路坎坷,但确实是非常幸运的。

陈逸鸣:他在这一段时期学习,从预科一年级进校,包括他在浦光中学、童年的绘画,都有实物为证,有些纸张他画过,比如注明1958年的素描画作,纸的背面又画一张水彩,是在同一张纸画的,就说明当时的物资匮乏,有的画两面有,但明显看出一个是童年时,一个是少年时候画的,见证了他的成长经历。而且他临摹的水彩,一临,他接下来的作品完全不一样,因为他们刚进去的时候,就是哈定老师、张充仁老师等在教,他们的水彩都是一级棒,张也是留法的,不仅仅是雕塑家,水彩也非常好,而且有是传统中国水墨画的韵味。

经过临摹印象派水彩,包括这些留法的老师对他的启蒙、教导、示范后,有很多作品边上都有他们老师亲手示范的画,比如一朵花,哈定老师有示范——这一束花应该怎么画,亲手示范,很生动的一个例子,现在想来太珍贵了。

陈逸飞早期水彩画

陈逸鸣:美校的教学强调短期作业与创作结合,当时的张隆基老师尤其反对僵化的素描训练。这种教育方式让学生受益匪浅,事半功倍。

澎湃新闻:确实重要的,因为不少老师都是大家,如果老师是三流画家,学生怎么可能一流?

陈逸鸣:比如张充仁先生是雕塑家,还兼解剖老师,现存的有很多作品边上都有他的示范,比如这个骨骼应该这样,锁骨应该这样画,肋骨应这样画,都有示范,这些画都在,很有说服力,所以我编这本画册应该是很好看的,今年出版,我们要留点美术教育的资料给后人研究,他们可能有更客观的眼光,更好的条件。

澎湃新闻:可以说这鲜活记录着中国现代美术教育的真正传承,陈逸飞这批画家的诞生与成长也见证着中国现当代油画的转折与巨变,这与当时的文学是一样的道理,见证了一个时代的巨变。

陈逸鸣:对,他进入油训班以后,其实原来设定的预课仅仅两年,后来勉强加了一年,这一年其实已经没有正规训练课,基本上是从事创作。为什么他花大半年的时间从事创作?我根据他同学的回忆,当时鼓励他们从课堂走向社会,到农村到工厂深入社会,画速写、写生,回来以后搞创作。所以陈逸飞有一幅作品是《运公粮》,是预科的毕业创作,那是一幅非常出色的作品,这个时候他的画已经开始避免程式化、公式化的套路。比如说《运公粮》这样的题材,如果老老实实画就是一群农民赶着毛驴或者马匹交粮食,但他画的是在运输的途中,比如一匹马突然惊起,农民去抓的这个细节,这就生动了,有冲突性。俞云阶老师对他的创作、色彩都有很深刻的影响。当时的那些老师后来回忆起求学时期的陈逸飞也是很激动,说他怎么好学,怎么认真等,让他们印象深刻。

所以他的创作,从预科开始打基础,他的作品草图有好几种,比如说《运公粮》、《师徒》等都是,我觉得很幸运,他所有走过的每一个阶段都有作品来佐证,我想这个事情我一定做好,我如果不去做这样的研究,不去做初步的梳理,就会断层了,没人去搞,我把这些研究深了,才能引起后人的重视。

澎湃新闻:其实整理出这些资料并呈现出来,确实是非常重要的,美术教育的背后,见证着的是人,后人如果研究这一段历史,物证都在这里。也可以说您在这方面有着得天独厚的优势。

陈逸鸣:对,可以说是艺术考古,如果没有东西,怎么考古?这是一步一个脚印走过去的。陈逸飞的成功,为什么值得研究?画得好的画家也不少,但他的脚印非常清晰。这次浦东美术馆举办陈逸飞大展,我一开始就强调一定要把各个阶段梳理清楚,特别年轻的时代是他艺术的基础,研究他是怎么一步步走过来。

澎湃新闻:您个人可能也有紧迫感,但我想起来,你自己本身也是画家,还要创作,怎么安排?

陈逸鸣:我会非常合理地安排,该创作的时候也创作,其实我画得也不少,到我工作室看也不少。但我哥哥的事情值得去做,因为如果我不做就没人做,没有人像我真正了解陈逸飞,包括我们成长的家庭——陈逸飞是怎么在这个家庭里成长,这个很重要,一个家庭对孩子的成长,包括我父母当时对孩子的要求、对孩子的支持。

澎湃新闻:现在看,你父母当时对你弟兄两个都比较包容吧?

陈逸鸣:我父母其实与艺术是完全不搭界的,我妈妈是教师出身,但她身体不好,后来在家里持家育儿,我父亲是技术型的干部,他要是从事艺术怎么会不支持哥哥画画?他当时是反对我哥哥去画画,他们觉得子女一定手上要有一套赚钱的技术活儿,这是那个年代的一般家长当时普遍的想法,这其实也有一定的道理,当时的画家生存确实不易,当时风风雨雨的,他们的担心不是多余的。

澎湃新闻:你当时受你哥哥的影响喜欢画画,你父母那时也干预了吗?

陈逸鸣:我学画时,我哥哥其实已经成功了。而我确实也喜欢画画,如果我没有这方面的艺术天分或者才能,我也成不了画家,哥哥再影响也没用,我也是喜欢,所以我又是幸运的。我哥哥画画很用功,他放学后就在四楼的窗台上对着马路写生,我就站在边上看,有时候,妈妈买菜回来,陈逸飞拿蔬菜摆在桌子上,画黄瓜,画番茄,画青菜,我也跟着用铅笔画。

当然,画画方面老师也有指引,这是后话了。特别是陈逸飞过世以后,当然大家都觉得很遗憾,我想真正把陈逸飞艺术的研究推向深入,不光是纪念他,得做些实实在在的事,讲述他成长的故事,讲述他艺术成功的故事。

上海城市与陈逸飞的精神

澎湃新闻:假如一位成功的艺术家身上都有一种精神的话,你怎么评价你哥哥身上的精神?

陈逸鸣:传承陈逸飞的精神是第一位的,因为他有艺术理想,有特别的艺术理想。他一直在做梦,在梦想,他不断地在做梦,我觉得他幸运的是上海美专是他实现梦想的摇篮,让他的艺术梦想得以实现,他社会方方面面的条件,为他成功创造了条件。

澎湃新闻:您觉得最能体现陈逸飞精神的作品是哪些?

陈逸鸣:先从美术史上来讲,上世纪六七十年代有代表性的主题性创作,从《开路先锋》到《黄河颂》,从《红旗》到《踱步》,这几幅画是他所有主题类创作中最具有代表性的,是一个标杆性的作品,在美术史上站得住脚的,有一些甚至是无可超越,比如说《占领总统府》,这是他无可超越的军事类题材的主题性创作。为什么能代表他?我认为是从阶段性来讲特别是上世纪六七十年代,在那个艰苦环境下他能画出这么好的画,足以证明他在艺术史上的地位。至于他出国以后风格的转变,从如何去适应新的生活环境,如何找到另一条让他艺术再度爆发的契机,这是需要花脑筋的,也不能笼统说陈逸飞出国以后绘画变得商业了,当然,确实有这样的非议,但这只能说明国内有一些画家、艺术评论家对国外艺术发展的不了解,对一个画家如何在西方社会走向成功之路并不了解。为什么后来大家对陈逸飞这一段时间画的画逐步了解,这就说明问题,因为更多的人出去了,他们体会到在国外一个艺术家是多么不容易,生活的艰难,包括艺术和商业到底如何结合?

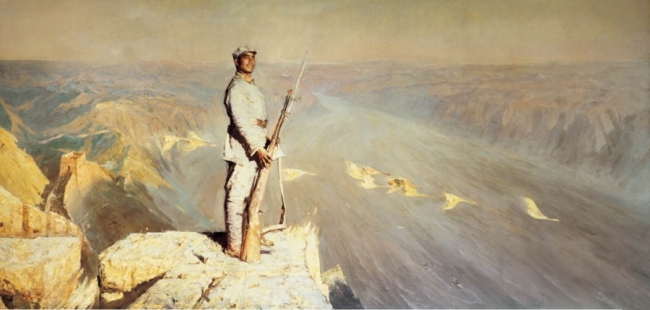

陈逸飞《黄河颂》1972年