面对着王裕亮的这一批油画作品,我深感诧异,并由此产生了一些有趣的联想。这个时候,仅仅用庄子用过的那个词——“目击道存”——我想显然是不够的。

我一遍又一遍地阅读裕亮的油画,每一次居然都有一股似乎是弹错音的调调。我甚至把它们想象成为一块没有棱角的木料、一块光滑无比的鹅卵石,它们却一下子全都挤进了我的大脑。那个时候,我只觉得,我的呼吸被一种什么力量牵绊住了。

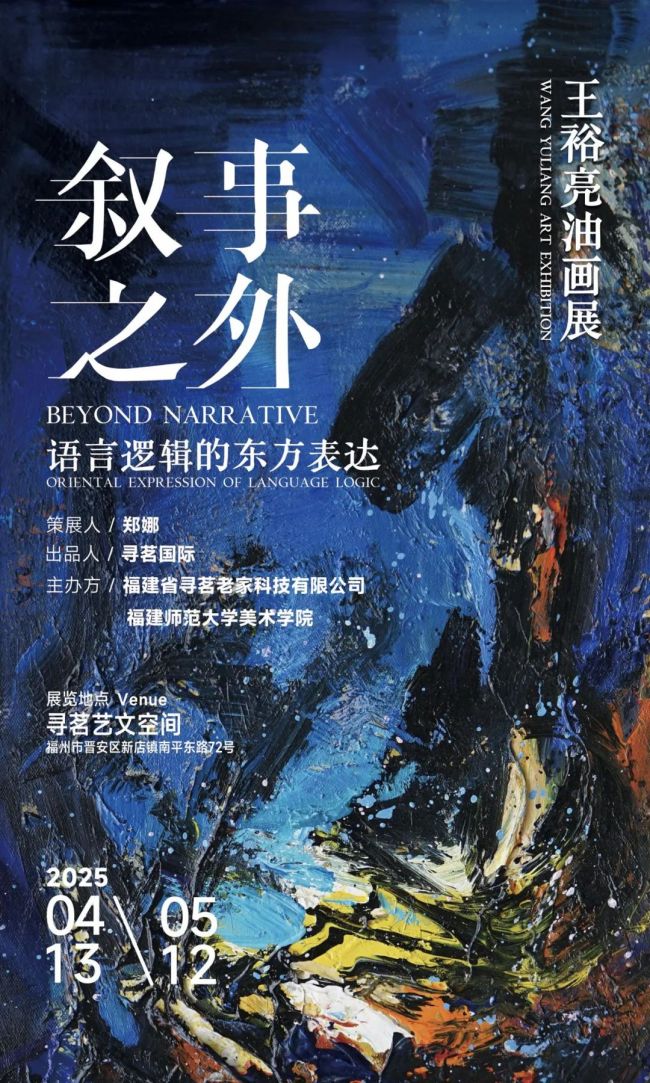

《印象贝伦塔》

置身于裕亮的作品,全部色彩和线条的奔走还是奔突,都充满着惊人的活跃。笔触的相遇或纠缠,控制或游移,破壁或转换,它们的肌理总是包含了强烈的属于东方表达的欲望。

什么是东方表达?我注意到裕亮在近次的画展中用了“语言逻辑”四个字,这显然是个哲学术语。然而,我不能再搬用这个术语,因为我担心一不小心又要“弹错音”了。裕亮没有弹错,他的绘画语言的每一个音符似乎都慢慢消失在嘶嘶作响的静寂之中,并且没有任何的晦涩。由此,我觉得“语言逻辑”恰好符合了裕亮表达的题中之义,同时最具有东方式的形式感和属于他的艺术飞飏。

这种“东方表达”是被裕亮所操纵的,一切都在他的“叙事之外”。其实,裕亮的作品已经形成了一种完备的审美闭环,所有的“叙事之外”都在体认和感悟他的“语言逻辑”和东方式表达。裕亮勒紧主体想象的缰绳了么?他的画笔显然是“以神遇而不以目视”(庄子),所以他拒绝了一切的阐释。许多艺术是不能去阐释乃至“强制阐释”的,一过度阐释就容易导致崩坏。裕亮的三个最关键的关键词——叙事之外、语言逻辑、东方表达,表面上看来都具有阐释的意味,然而,一旦进入裕亮的作品,这三个关键词似乎就要被消解了。每一个画家似乎都有同样的经历:一幅作品被端了上来,马上就有一堆喋喋不休的阐释蜂拥而上——这些阐释大多不具有阐释的意味,而只是被若干晦涩的哲学术语裹挟罢了。那么,如何去看待裕亮的作品呢?我想我们的目光所及,肯定不只是画面语言的表象,所以,裕亮需要一种绘画的“语言逻辑”,需要在“叙事之外”去操纵象征、隐喻乃至寓言,需要将那种“东方表达”的具象,从此岸泅渡到意义的彼岸。

这才是属于裕亮的意义区域。

《印象维也纳》