我觉得,裕亮经过多年的艺术实践,已经形成了相对稳定的艺术思考路向——这就是他所体认的“语言逻辑”的“东方表达”。他去了澳大利亚南澳大学留学,又去了德国图宾根大学访学,两度漂洋过海的经历,让他的画风有了朝圣式的改变——所有作品都具有了极其强烈的表现性:情绪色彩、美学意味和艺术感觉更加浓烈,色点自由洒脱,将印象派的大美色差和东方式的中国画意境巧妙地融合起来,让画面色彩充满了强烈的视觉冲击力。

有时候,裕亮的笔触相当张扬,汪洋勃发,在那里可以触摸到梵高的疯狂和弗拉芒克的恣肆。他设色大胆,构图饱满,把油画的光和影的斑斓发挥到淋漓尽致的地步。我甚至可以直接感受到,这些作品从某个侧面承载着他的最隐秘的表达欲望——他看到了大自然以及日常背后的什么?

这仍然是属于裕亮的意义区域。

《黄花》

这里面确乎没有太多的神秘回响。从画面可以看出,裕亮的落墨肯定,下笔稳妥,尽管画笔是一任游走,却把色彩想象力和画面肌理经营得恰到好处;同时又具有某种强势的叙事控制——这一点对于画家尤为重要,因为任何不加节制的张扬,都将是单向度的笔触输送,或者是不着边际的过度操纵。我有时会在裕亮的画面上寻找那种节奏控制和笔触节制,设想在那里面呼吸到一股自然气息——这个似乎有一定难度,因为这种情景不是太容易捉摸得到。许多情形下,它就是一种“哈姆雷特瞬间”——有它的微妙语境和张力,但它却是需要去细心“操纵”的。比如今次展览中的那幅《黄花》,色彩大胆而浓烈,构图和笔触趋向欧洲十九世纪末二十世纪初现代派表现主义,突破了自己过去既定的笔法。块面化的花瓣笔触,有序控制了画面节奏,虽是一幅静物,却没有让画面撑得过满,保持了明暗之间的光影造型。平心而论,在这幅画作里,不必试图找到图像的线条流逸宛转,在色彩的处理中我们可以捕捉到一些介于似与不似之间的形式感。或者说,按照我的感觉,画面的明暗和色彩的浓淡,能够让某些清晰的具象直接就镶嵌于混沌的意象之中。

这是“叙事之外”的奇诡魔力么?

我曾经在“健民短语”里提到过一个观念:有一种成熟,是在成熟之外。现在,我把这个观念引申到裕亮的作品中,同样看到了有一种既是视觉的也是思想的叙事在“叙事之外”。

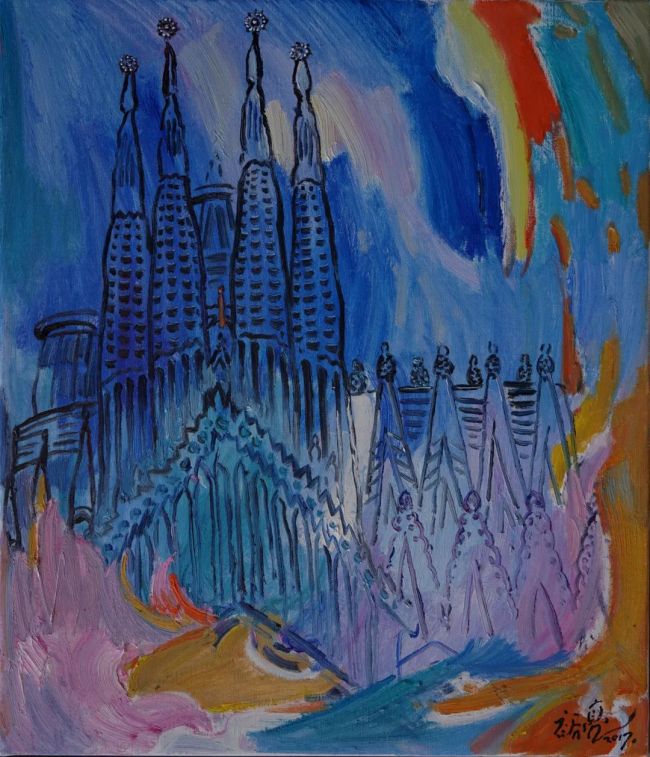

《印象圣家堂》

在这方面,裕亮并没有破坏艺术家对于自然一如既往的想象方式,相反,他的画面始终保持着一种稳定的标识。现代文化内部潜伏着人工智能的诸多变异或者异数,但是那些自然的神秘回响依旧徜徉在艺术家的脑际。所以,我想必须负责地重返艺术的一个幽深的渊薮——如何以稳定的表意语言,去表现和再现自然。

《红荷》