梅兰竹菊当然是传统题材,但也要有自己的东西,比如同样画竹,我有一张作品《清光》,是含雨的小竹叶,灵感就来自在山东临朐山间的竹子,当时在山间行走,感受到这种小竹叶的清透,尤其是雨后,光影在竹叶和水滴间是别样的透亮,不像南方的竹子那样粗壮茂密。于是便画了《细雨西山路》,后来延伸出很多大幅面、小竹叶的系列作品,跟传统的竹子形态有明显区别。还有我常画的石榴,传统中国画中的石榴常常作为清供,是折枝蔬果题材,但我把整棵树作为肖像,古树间挂着红色果实,这样就跟历代绘画中作为折枝的石榴产生区别。

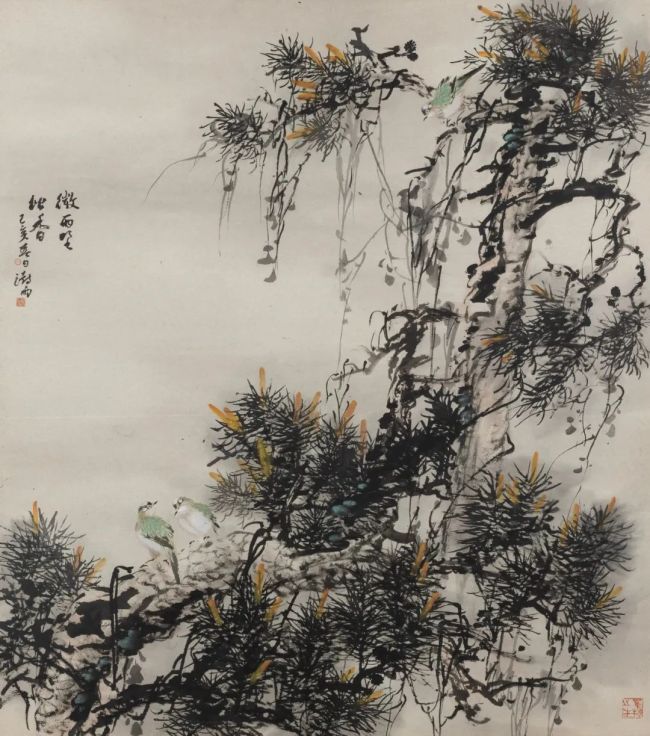

阴澍雨丹华,纸本设色,238×198cm

延续传统的文脉,再加入这个时代个性化的内容,这是我理解的传承与创新。在艺术创作中,再不着边际的人,也会讲到自己从传统中汲取到什么;再泥古不化的人,也会谈论自己有哪些创新的部分。我们既不能没有根基,也不能缺乏创造,只是在具体实践过程中表现不同。

我不能说自己有很多艺术创造,艺术不是靠说出来的。从观者角度分为显性和隐性两部分,显性的是表现方式的变化,隐性的是绘画者的状态。同样是画竹,题材也许千年未变,但竹叶的组合关系和作者内心又有变化,在既有文脉基础上的个性抒发。还是那句话,不要矫饰,真诚表达自己就好。

开放的笔墨

陈奕名:提到传统中国画,我们绕不过去的一个概念就是“笔墨”,也因此产生诸多解释和争议,您又是如何看待中国画的笔墨问题呢?

阴澍雨:我倾向于认为笔墨是基于材料和技法的精神性表达。当年吴冠中先生说“笔墨等于零”,其实是对的,他指的是脱离实际对象和情感的、空泛的笔墨。我们应该把笔墨看作综合的、兼有形式基础和精神指向的语言。

站在传统中国画的角度,中国画就是笔墨二字,因为笔墨已经从形式到精神都融入画面中,它既有独立的审美价值,又赋予绘画对象以生命,对自然情态的表现蕴含着中国哲学里“格物”的概念,因而笔墨又是通达开放的。

阴澍雨微雨,纸本水墨,217×192cm

陈奕名:从笔墨入手,我们又可以进入中国画“以书入画”的传统,从书法角度来看笔墨和写意,似乎是中国文人画特有的审美体系,这似乎是我们欣赏文人画的一个门槛,也是一个契机。

阴澍雨:无论青藤白阳作品中的草书笔意,还是吴昌硕、赵之谦金石笔意入画,书法笔意背后的文人气就是笔墨独立审美价值的体现。只有具备深厚文化素养的人,才能承载和运用,这也代表传统笔墨研习背后一种内在的精神气质,并非通过造型训练可以达到,而要经过长期的熏修,最终由内而外表现于笔端。

因而,写意是一个递进关系,由可见和不可见的两部分组成。可见的是画面之内的造型,比如竹子和禽鸟,可见的还有具体的绘画形式和语言规律,比如枯湿浓淡、线条徐疾;看不见的是引申的意趣,是一个人的情感和综合修为,更看不见的是画面后强大的人,以及时代力量的支撑。

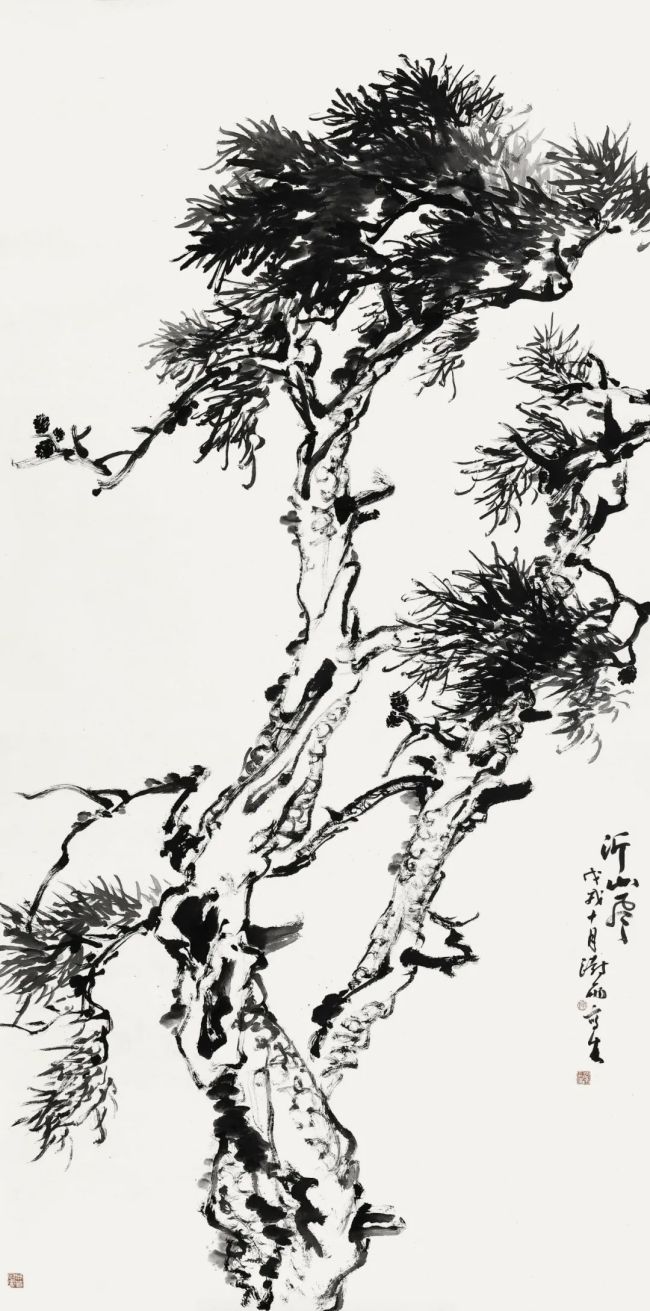

阴澍雨沂山风,纸本水墨,250×125cm